こんにちは、当ブログ管理人のエミ(恵美)です。3月21日に、今年新しく国宝と重要文化財に指定される文化財が発表されたので、このニュースについてお友だちのサキさんと話をしました。

コンテンツ

今年度のラインナップは?

エミ: 日本の文化財って本当に奥深いよね!国宝や重要文化財に新たに指定された美術工芸品や歴史資料について知る機会があったんだけど、感動しちゃった!

サキ: へえ、どんなものがあったの?私は正直、文化財の指定ってちょっと難しそうなイメージがあるんだけど…。

エミ: 大丈夫!私も最初はそう思ってたけど、知れば知るほど面白いんだよ!例えば、今回は絵画、彫刻、書跡、それに工芸品や考古資料、歴史資料まで、多岐にわたる分野で指定があったんだって。

サキ: そんなにたくさん!一体どんなものがあるんだろう?

絵画部門の国宝

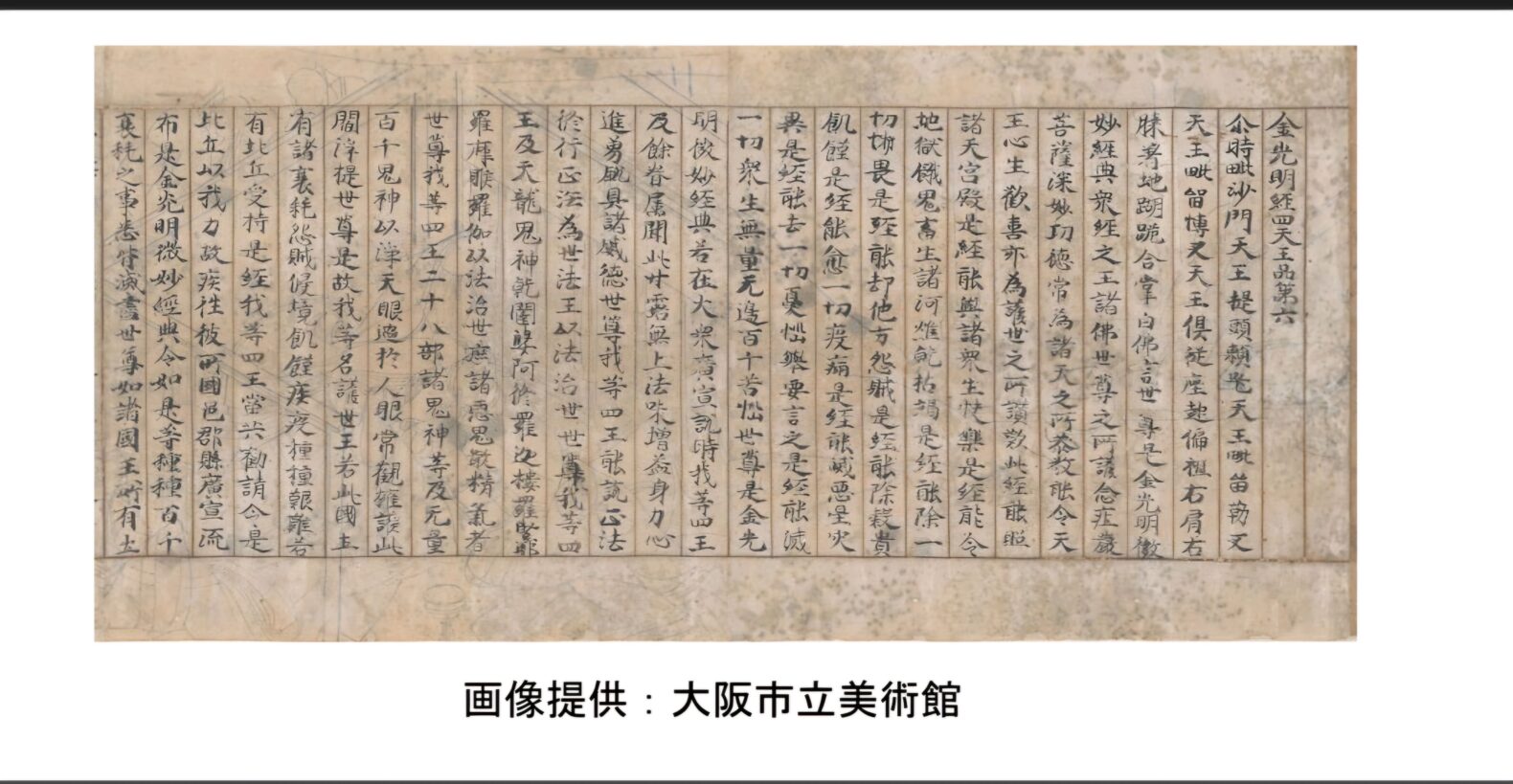

エミ: まず、絵画部門で特に印象的だったのは、国宝になる大阪市立美術館が持っている「物語下絵料紙金光明経巻第二」、通称「目無経」っていう写経なんだ。

サキ:えーと、お経だよね?すでに絵画でないような?

エミ:お経は文字で書かれてるんだけど、書く紙(料紙)にもともと絵が描かれているんだよ。

サキ:へぇー。

エミ:時代としては鎌倉時代のものなんだけど、彩色する前の物語絵が描かれていて、当時の貴族の生活とかが垣間見えるんだって。

サキ: 鎌倉時代の絵巻って、鳥獣戯画とかが有名だね。下絵のまま使ってるって珍しいね。

のっぺらぼう!目無経

エミ: そうそう!未完成の絵だから、目とか鼻、口が描かれていなくて、それで「目無経」と呼ばれているんだよ。

サキ:ひっ?!のっぺらぼう?!実物を見てみたいなあ。他にはどんな絵画があったの?

拙い?漫画チック?

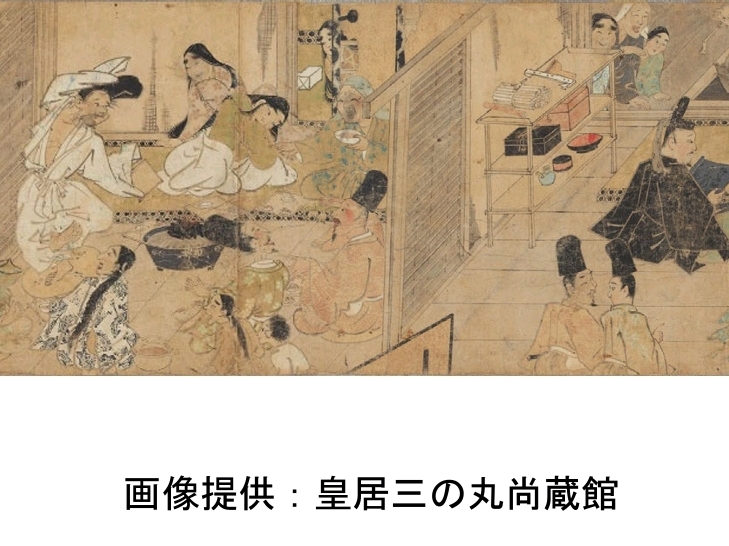

サキ: あとはね、重要文化財になる皇居三の丸尚蔵館の「絵師草紙」っていう絵巻も面白かった。これは、貧しい絵師が主人公で、これも鎌倉時代のもので、後醍醐天皇の時代の社会風俗が描かれているんだって。ちょっと風刺も効いてるみたいで、当時の人々の暮らしが生き生きと伝わってくる感じ!

サキ: 国宝になる目無経は未完成だけど構成はかなりレベル高いなと思ったけど、こっちはフルカラーで完成してるにもかかわらず、顔の大きさとか遠近感や技法はめちゃくちゃ。だけど、なんか描きたいものを描く!って勢いをすごく感じるね。漫画の元祖って感じもするなぁ。

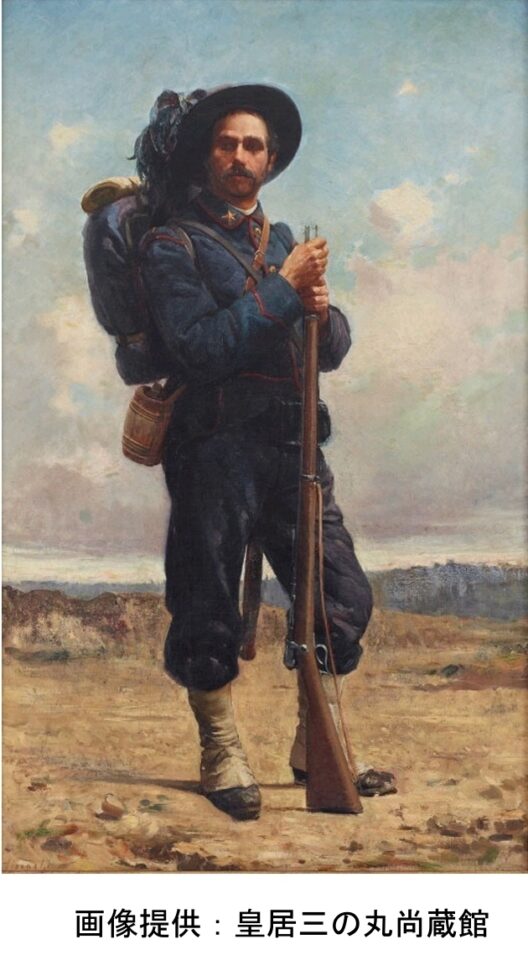

エミ: でしょ!面白いよね。それから、きゅうに時代は明治時代になるんだけど、松岡寿っていう画家の「ベルサリエーレの歩哨」っていう油絵も、西洋画の技術が日本に入ってきた初期の頃の作品として、重要文化財になるんだって。これも皇居三の丸尚蔵館だね。

サキ: 油絵も重要文化財になるんだね!

エミ: そうなんだよ!日本の洋画の歴史を知る上で、欠かせない作品らしいよ。

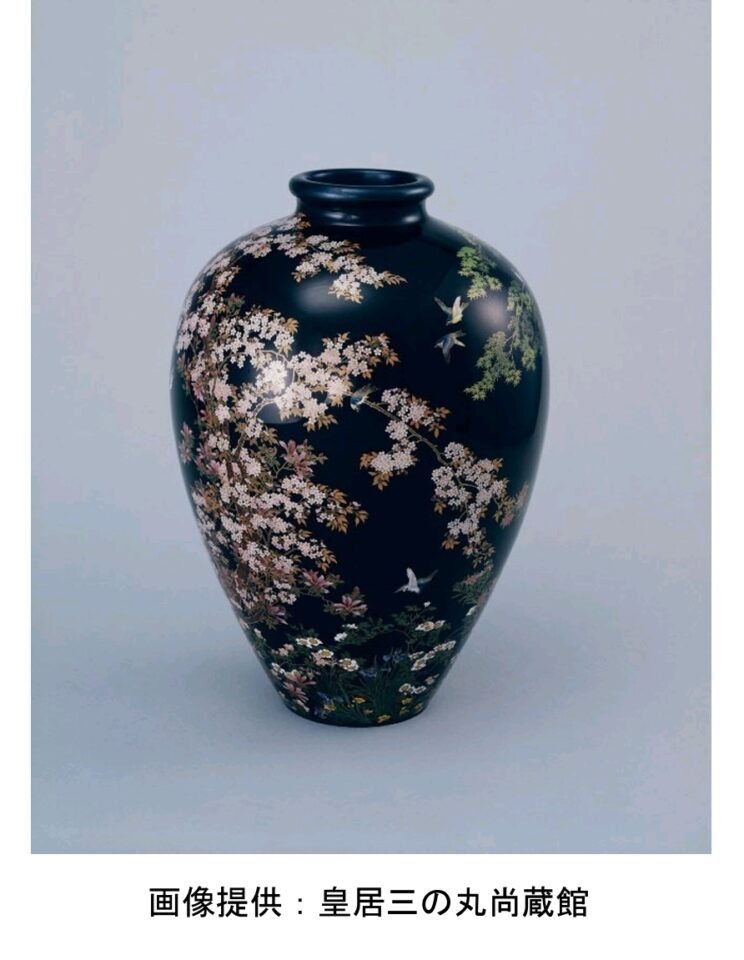

近代のものでは工芸だけど、これも皇居三の丸尚蔵館の七宝四季花鳥図花瓶〈並河靖之作〉が重文になるね。

サキ:七宝って、キラキラの七宝焼のこと?

エミ:そうそう。でもあまりにも細かくてまるで絵で描いたみたいな超絶技巧なんだよ。

サキ:これ最近ネットで見たことがあるような。

エミ:皇居三の丸尚蔵館の展覧会「花をひらく」のメインの作品だね。花見がてら、今度行ってみようか?

サキ:いいね!行こう行こう

じゃあ次は彫刻部門をチェックしてみようか?

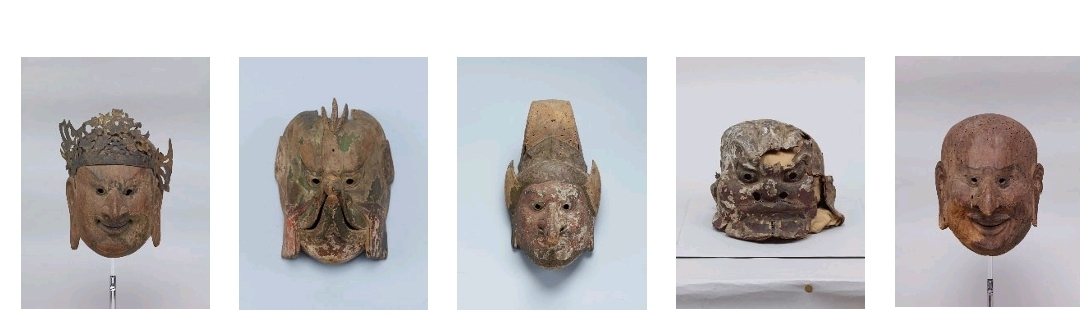

エミ: 彫刻では東京国立博物館の「伎楽面」っていうのが複数、国宝に指定されるんだけど、これがまたすごい!飛鳥時代から奈良時代の伎楽面で、保存状態もすごくいいんだって。

国宝が毎週末にいつでも見られる?!

サキ: 飛鳥時代かぁ、ロマンを感じるわぁ。伎楽面って、伎楽っていう昔のお祭りで使うお面だよね?

エミ: そうそう!当時の仮面文化を知る上で、世界的にもすごく価値が高いんだって 。なんか、古代の人たちが面に当てた息吹すら感じるよね!

サキ: 確かに!想像力を掻き立てられるね。でも、そんなに古いものなら、なかなかお目にかかれなそうね。

エミ:ところが、東京国立博物館の法隆寺宝物館という常設展示で、金曜と土曜だけいつでも見ることができるんだよ!

サキ:それはうれしいね。東博はよく行くけど、法隆寺宝物館は奥まったところにあるから、どうしても足を運ばないことが多いんだけど、今度エミちゃんと一緒に行ったら絶対見に行こうね!

エミ:うん!トーハクにいく楽しみがまた増えたね。

平安時代のノートブック

サキ:続いて書籍・典籍部門を見ていこう!

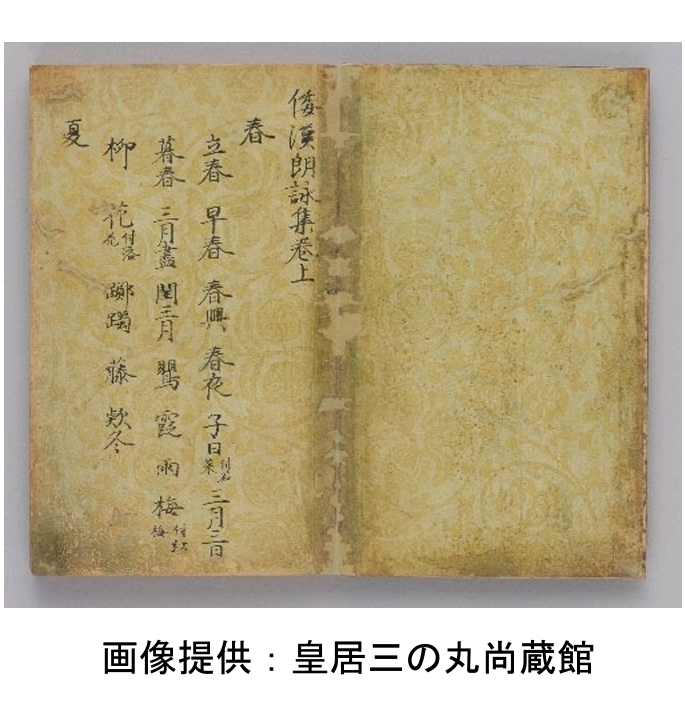

エミ: 皇居三の丸尚蔵館の「和漢朗詠集(唐紙)」っていうのが国宝になるんだけど、これは平安時代の詩歌集で、藤原公任が選んだものを後に書写して、ノート型にコンパクトにまとめたものなんだって。「粘葉本(でっちょうぼん)和漢朗詠集」の呼び名で知られているよ。

サキ: 藤原公任(きんとう)!去年の大河ドラマで出てきたね。藤原道長、紫式部とか清少納言と同時代の人だよね?

エミ: そうそう!中国の漢詩と日本の和歌の優れたものをセレクトしたもので、平安時代の日本が国風文化なんて言われるけど、意外と文化面では国際的だったことを知る上で、すごく重要なんだって。とくに紙がすごく美しくてこれも中国から輸入した世界的なハイブランド品を使ってきて、当時の貴族たちのコスモポリタンでハイセンスさが伝わるね!

サキ: 平安時代の文化って、雅で憧れるけど、国際的だったって知ると、さらに関心が高まるね。ところで「粘葉本(でっちょうぼん)」ってどういう意味?

エミ:平安時代って巻物が多いよね?でもこれは、現代の単行本とかノートみたいに、糊で綴じているんだ。今の本とは厳密には作り方違うんだけど、糊は粘るから、そういう綴じ型の本を「でっちょうぼん」って呼んでいるみたい。

サキ:コンパクトだし、パラパラと好きなところを読むには、巻物よりも良いかもしれないね。それにしても、皇居三の丸尚蔵館は4つ目だよ。いいもの持ってるね、さすが皇室伝来。

あの古事記をディレクションした人物の墓誌

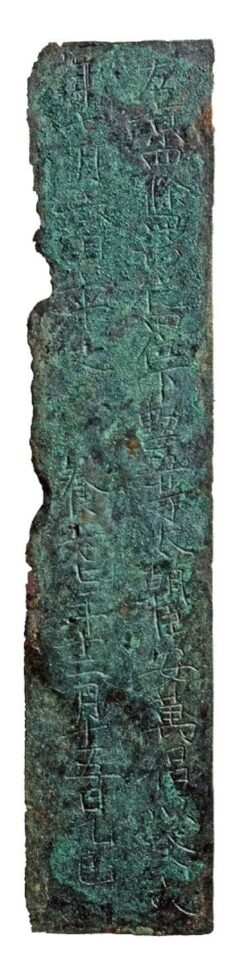

エミ: 考古資料部門では、「太安萬侶銅板墓誌」っていうのが国宝になるんだけど、これは『古事記』を編纂した太安萬侶のお墓から出土したものなんだって 。お墓は、奈良市の郊外の茶畑で1979年に偶然見つかったものだよ。

サキ:『古事記』っていうと最古の歴史書と言われ、日本の神話がたくさん書かれている本だよね!

エミ: そうそう!その編纂者の実在を証明する超貴重な資料なんだって。歴史の教科書に出てくる人物が、実際に生きていた証拠だから、ロマンを感じるよね!

サキ: 本当だね!歴史がぐっと身近に感じられるね。えーと、文化庁の所有だけど、発掘した奈良県橿原考古学研究所が今は持っているんだね。いつか、奈良の遺跡と合わせて展示されたときは見に行きたい国宝になるわね。

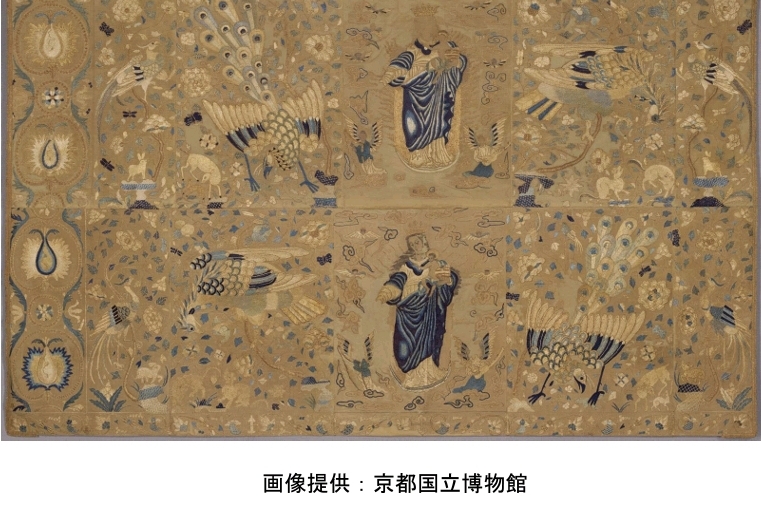

秀吉の妻ねねの衣装かも

エミ: 他にも重要文化財になるものでは、工芸品では江戸時代の蒔絵硯箱、江戸時代の小袖裂を使った打敷とか、中国の明時代の刺繍の壁掛とか、どれもこれも素晴らしいものばかりだよ。

サキ: 江戸時代の蒔絵の硯箱って、どんな感じなの?

飯塚桃葉グランドスラム?

エミ:最近注目を集めている蒔絵の達人、飯塚桃葉の「宇治川蛍蒔絵 料紙硯箱」だね。これも皇居三の丸尚蔵館。

サキ:皇居三の丸尚蔵館やばすぎ(笑)飯塚桃葉って、去年、エミちゃんと一緒に根津美術館で飯塚桃葉展を見に行ったよね。あのときも重要文化財指定記念だったけど、また指定されるとは!蒔絵って、本当に繊細で綺麗で、見ているとため息がでちゃう。飯塚桃葉はこれから追いかけていきたいな。

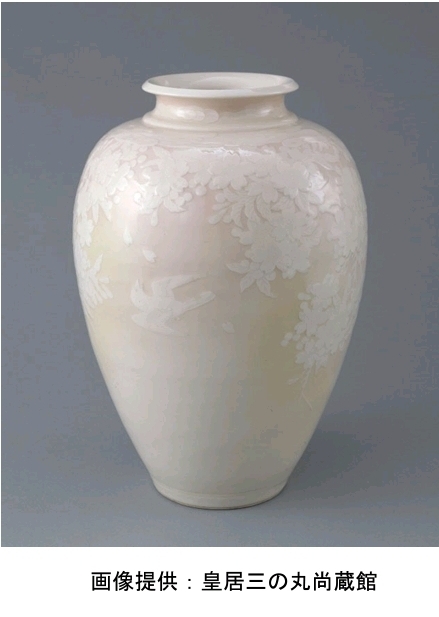

エミ: 皇居三の丸尚蔵館は、三代清風與平っていう人の明治時代の白磁の花瓶も重要文化財になるんだ。白磁に山桜とか鳥とかが描かれてて、これもまた上品で素敵っぽいけど、真っ白だから、実物を見ないとその凄さはわからないかもね。

サキ: 小袖裂を使った打敷と刺繍の壁掛は京都の高台寺に伝来しているものなんだね。高台寺といえば、豊臣秀吉の正妻(ねね)のお寺だよね。桃山時代から江戸時代の小袖が使われているということは?持ち主の想像が膨らむなぁ。

エミ: 刺繍のほうは、なんとキリスト教の聖母子がデザインされた輸入品なんだって!禁教になる前に使われたって考えるとますますねね様を思い浮かべるね。

サキ: 今回国宝と重要文化財に指定される文化財、本当に多岐にわたるね!

エミ:本当に!紹介しきれなかった重要文化財ももっとあるんだよ。改めて文化財の奥深さを知ることができたよ。

サキ: 文化財には日本の歴史とか文化とか、いろんなものが詰まっているんだなって思ったよ。

エミ: そうだよね!絵画一つとっても、当時の人々の生活とか、美意識とか、技術とか、いろんなことが見えてくるし。

サキ: 確かに!油絵が文化財になるっていうのも、ちょっと意外だったけど、モネとかゴッホとかが大好きな日本人の洋画への思いも、また歴史だと考えると納得かな。

エミ: 彫刻も、伎楽面なんて、世界的にも1000年以上も前の仮面が残ってるなんて、超貴重らしいから、それをつたえてきたことが誇らしいなぁ。

サキ: 書跡も、平安時代の貴族が使っていた詩歌集とか本当に貴重なものばかりだよね。

エミ: うんうん!紙の美しさとか、文字の力強さとか、当時の文化的なセンスを感じるよね。

サキ: 考古資料も、太安萬侶の墓誌とかロマンしかないって感じ。

エミ: そう!歴史の教科書に出てくる人物が、実際に生きていた証拠だから、感動しちゃう!

サキ: 私も!文化財って、ただ古いものっていうだけじゃなくて、当時の人々の息吹とか、歴史のロマンとか、いろんなものが詰まっているんだなっていうのが改めて分かった気がする。

エミ: これから、博物館とか美術館とかに行くのが、もっと楽しくなりそう!

サキ: 今日は本当に勉強になったよ。ありがとう、エミちゃん!

エミ: どういたしまして!私もサキちゃんと一緒に文化財について話せて、すごく楽しかったよ!

(画像は文化庁のプレスリリースから引用)

この記事へのコメントはありません。