【日曜日の夕方 エミの家】

夕暮れ時の静かな家。エミがエコバッグに白菜や豆腐、豚肉などを詰め込んで帰宅する。「ただいまー、さきちゃん、外けっこう寒かったよー」と言いながらリビングに入ると、ソファで本を読んでいたサキが、ティッシュで目元をぬぐっているのに気づく。

エミ:えっ、サキちゃん!? どうしたの? 泣いてるの?

サキ:(鼻をすすりながら)うぅ……おかえり、エミちゃん。ごめん、勝手に本棚見てたら、この本が目に入って……。読んでたら、なんか苦しくなっちゃって

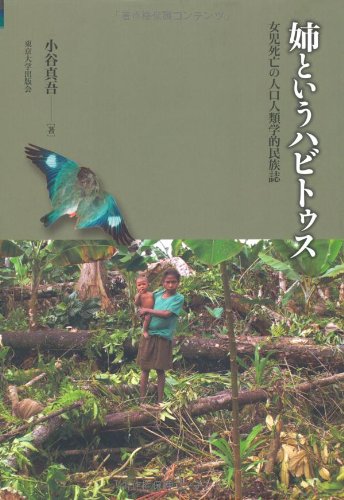

(サキの手元にあるのは、小谷真吾氏(千葉大学教授)の『姉(アデ)というハビトゥス:女児死亡の人口人類学的民族誌』という分厚い専門書だった)

エミ:えっと、どの本でも好きに読んでいいよって言ったから全然問題ないけど、その本を読んだんだ……。タイトルが気になった?

サキ:うん。『姉』って言葉に惹かれて。私、エミちゃんのこと本当のお姉ちゃんみたいに思ってるから。……でも、本の中身は全然違った。パプアニューギニアの、すごく悲しい話だった…

エミ:そうね。これはパプアニューギニアの『ボサビ』という人々の社会で、なぜか小さな女の子(女児)の死亡率が男の子より異常に高いという謎を、文化人類学の視点で解き明かした本なの。遠い国の話だけど、確かに今の私たちの心に突き刺さる研究なのよ。

サキ:うん……。女の子だけが死んじゃうなんて、ひどい差別があるのかと思ったの。親が女の子にご飯をあげないとか。でも、そうじゃなかった。もっと複雑で、もっと切ない理由で…

エミ: ……

サキ:(涙ぐんだ目でエミを見つめる)ねえエミちゃん。……私のこと、重荷じゃない?

エミ:えっ? 何言ってるの、急に!

サキ:だって、ボサビの女の子たちは、「姉(アデ)」であるために死んじゃうんでしょ? エミちゃんも、私みたいな「妹みたいな存在」の面倒を見るのが大変で、本当はすごく無理してるんじゃないかって……

エミ:サキちゃん……。まずはその涙を拭いて。落ち着いて、その本が何を伝えているのか、一緒に整理してみようか、ねっ!

「お姉ちゃん」という呪縛

(エミは買ってきた豆乳を温めてマグカップに入れ、サキに手渡す)

エミ: これはパプアニューギニアで、女児の死亡率が男子より異常に高いという謎を解き明かす本だけど、でもサキちゃん、読み進めていくと、単にかわいそうとか、差別がひどいって話じゃないって分かったでしょ?

サキ: うん。誰かに無理やり働かされてるわけじゃないんだよね? 自分で「やらなきゃ」って思って、無理して……。そこに出てくる「ハビトゥス」って言葉が、なんか呪いみたいで怖かった。

エミ: サキちゃんが怖がったそのハビトゥスこそが、この謎を解く鍵なのよ。これはフランスの社会学者ブルデューが提唱した概念なんだけど、一言で言うと「構造化する構造」って定義されるの。

サキ: 構造化する構造……? 難しくてわかんないよぉ

エミ: 噛み砕いて言うと「自発的な責任感」って感じ。社会には「男はこうあるべき」とか「母親はこうあるべき」っていう見えないけど暗黙のルール(構造)があるじゃない? それは長い時間をかけて、個人の身体や心に染み込んでいくの。 そうすると、誰かに命令されなくても、「私は姉だから、弟のために尽くすのが当然だ」って、自分自身で心から信じて行動するようになる。これがハビトゥスよ。

サキ: うん……日本にもたくさんそういうのあるよね。「空気を読む」って。

エミ: そう、身体に染み付いた「当たり前の習慣・規範」として個人個人に内面化されているのがポイントなの。パプアニューギニアの女の子たちはムチで打たれて弟のために働いてるわけじゃない。 「弟のためにご飯を作らなきゃ」「自分の分を減らしてでも弟にあげなきゃ」そうすることが、息をするように自然なことだと感じる。それがボサビにおける『姉というハビトゥス』なの。

サキ: それが「呪い」だよぉ……。だって、自分が死んじゃうかもしれないのに、それが当たり前だと思っちゃうんでしょ?

エミ: そうね、「呪い」というのも当てはまるかもしれない。みんながそのハビトゥスに従って行動(実践)することで、また「姉は弟に尽くすもの」という社会の構造が強化(再生産)されていく。このループから抜け出せなくなっているのが、ボサビの悲劇なの。

サキ: お姉ちゃんになれなかった子も、なれた子も死んじゃうなんて……どうしてそんなことになっちゃうの?

生存戦略か呪いか

エミ: そこにはボサビ特有の人口問題があるの。この本は「人口人類学」という分野なんだけど、単に数字を見るんじゃなくて、その数字の背景にある人間関係を見るのね。 産業や大規模農業が成立できない深い熱帯雨林で生きてきたボサビでは、親が早くに亡くなる確率が高いの。だから、子供たちが生き残るためには、親に頼る核家族モデルじゃなくて、「きょうだいの助け合い」がセーフティネットになる。これは共感できるよね。

このボサビの人々が居住する、大パプア台地と呼ばれる地域は、ウォウォイ・グアビ流域地域よりも多少、人口密度は高く、5人/平方キロであるが、パプアニューギニアの中で最も開発の遅れている地域であり、産業は何もなく、交通手段も数ヶ所の飛行場を非定期に訪れる小型飛行機のみという状態である。(小谷真吾「商業的森林伐採におけるポリティカルエコロジー―パプアニューギニア西部州における事例」『千葉大学人文研究』38号)

サキ: うん……貧しい社会で親がいないなら、年長者が小さい弟や妹を守るしかないってなるのは分かるけど。

エミ: そう。そこでこの社会では社会を維持するために、女の子は「お姉ちゃん」として弟のために、食物の供給、調理、保護、叱責といった母親代わりの役割を、無償で引き受けることになるのが当たり前になっているの。

サキ: 大変すぎるよ……まだ10代の子たちだよ。

エミ: でもね、それはこの社会で女の子にとってもメリットがあることなの。働き者で、弟思いの「立派なお姉ちゃん」であることは、周囲から高く評価されるわ。『あの子はいいお嫁さんになる』って評判になれば、将来の結婚相手も見つかりやすい。つまり、人類学的には、自分の社会的価値を高めるための「戦略」でもあると評価されるのよ。

サキ: 自分の幸せのために頑張ってるってこと? それならいいこと……になるのかなぁ?

エミ: そこはやっぱりこの社会が世界から「おかしいんじゃないか?」って研究対象になった理由でもあり、やっぱり残酷な面が多いわ。彼女たちは、自分の未来を切り開くために「良き姉」であろうと戦略的に頑張る。でも、医療もない過酷な環境で、その「頑張り」である過重労働や栄養不足が限界を超えたとき……たやすく命を落としてしまうわ。

サキ: 17歳の女の子の話……あれが一番ショックだった。両親がいなくて、弟たちのために「理想のお姉ちゃん」になろうとして、重いバナナを運んで、無理して働いて……肺炎になって、周りから医者に行けって言われても医者に行かずについには死んじゃった少女。

エミ: 間違ってはいけないのは、彼女は決して女性差別によって死んだんじゃないってこと。自らの意思で「理想の姉」を演じきろうとして、社会的な成功(良き妻になること)を目指した結果、死を迎えてしまった。悲しい結末だけども、安易な先進国の価値観で「野蛮だ」「差別だ」って批判して済む問題ではないのよ。

「妹」に価値は無い

サキ:そこまでは悲しかったけど、まだ理解できたの。でもお姉ちゃんが尽くす対象が弟だけで、妹にはいかないっていうことが辛くて辛くて。

エミ:そうね、私もこの点はやっぱりすごくショックだったわ。一見、「美しき『きょうだい』愛」って思えるけど、そこに「妹」が不在だという残酷すぎる現実ね。5歳未満の小さな女の子が亡くなるケースの話、読んだ?

サキ:うん。なんか、死んでもあまり悲しまれないって書いてあった……涙

エミ:ボサビ社会では、姉として「弟」に食物を与える存在になって初めて、一人前の価値ある人間「アデ」として認められるの。だから、まだ誰かの「姉」になれず、資源を消費するだけの幼い女の子は、社会的に「かけがえのない存在」として認識されにくい。

サキ:悲しい……。妹だって可愛がられるべきなのに……

エミ:もともと食糧の分配でもハビトゥスによって女の子は不利になるの。男の子は「これ食べたい!」って主張するのが良しとされるけど、女の子は「食欲を我慢して、他人に譲る」のが将来立派な「お姉ちゃん」(アデ)らしい振る舞いなんだって刷り込まれちゃう。

サキ:お腹空いてても、「まず弟にあげなきゃ」って自然に思っちゃうんだ……。小さい頃からそんな我慢を強いられるなんて。でも日本でも戦後しばらくはそういう感じだったって聞いたことがあるよ。

エミ:そうなると子供のころから栄養不足になる傾向が高く、さらに姉になったらなったで過酷な労働をして、病気になっても「私は大丈夫」と振る舞う。その積み重ねが、女子の高い死亡率につながっていた。それが「人口人類学的民族誌」として示されている答えなの。

「弟」を卒業した男の子たちを待つ「死のリスク」

サキ: なんか、男の子はずるいね。お姉ちゃんに守られて、ご飯もいいところもらって、生き残るんでしょ?

エミ: ところがね、話はそこで終わらないの。この本のデータを見ると、15歳を超えると、今度は男性の死亡率が女性を上回る(逆転する)のよ。

サキ: えっ!? なんで? 大事に守られた「弟」なのに!

エミ: 男の子は、15歳くらいを境に「守られる弟」を卒業して、「人間・男性(カル)」という新しいハビトゥスを獲得しなきゃいけないからよ。

サキ: カル……?

エミ: 一人前の男(カル)になるためには、危険なジャングルが広がる村の外に出て政治的な活動をしたり、遠くまで出かけたりして、社会的なネットワークを作らないといけない。結婚した成人女性が村の中で食料生産(畑仕事など)をして、生存に有利な環境に留まるのに対して、今度は成人した男性は、カルとして社会的な仕事や役割を果たす代わりに、この社会では、村の外で事故に遭ったり、衰弱したりするリスクを負うことになっているの。

サキ: そっか……。お姉ちゃんは「過労」で、育った弟は「危険な冒険」で……。どっちも生き残るために必死で役割を演じることが必要な社会になっているんだね。男も辛いね。

エミ: そう。女性は「内」で命を削り、男性は「外」で命を落とす。この「結婚前の少女の姉というハビトゥス」と「成人した男性というハビトゥス」の相互作用が、パプアニューギニアという過酷な環境で、ボサビという集団を維持してきた装置になっていると同時に、彼らの命を脅かしているともいえるの。著者は、これを単なる「かわいそうな差別」で片付けず、彼女・彼らが主体的に選び取っている「生きるための営み」として描いているの。だからこそ、解決は簡単じゃないのよ。

サキ: 外部の人が勝手に「差別はやめよう」って言っても、彼女や彼らにとっては自分たちの社会と歴史を繋いできた「生きる術」を否定されることになっちゃうんだ……

ボサビの問題は遠い国の話ではない

エミ: 近代化や学校教育で少しずつ意識は変わってきているみたいだけど、新しい依存を生まずにどう変わっていくか……解決策はボサビの人々が自身と対話して、新しい価値観を内面化していく過程にしかないの。……深いと思わない?

サキ:彼女は差別されて死んだんじゃない。自らの意思で「理想の姉」を演じきろうとして、限界を超えてしまった。まるで、ブラック企業で「ここで成果を出せば認められる」と信じて過労死してしまう若手社員のように……。いや違うわ、ブラック企業に限らないってことよね。このハビトゥスって。

エミ:その通りよ。ホワイト企業だって、成功している先輩や上司たちの姿を見て自発的に、戦略的に、休日も家に仕事を持ち帰って働きまくるって人は結構多いよね。実際、そういう人がどんどん出世していくのも事実よね。なんといっても資本主義においては、アウトプット(成果)の量はだいたいの場合は「正義」なのだから。

サキ:そう思うと、余計に辛いよ。誰かに強制されたなら「逃げろ!」って言えるけど、自分でそうしたいと思ってるんだもん。……エミちゃんは大丈夫? 私のためにお姉ちゃんとして無理してない?

エミ:もちろんよ(笑)。私がサキちゃんと一緒にいるのは、サキちゃんが大切だし、一緒にいて楽しいから。それに、サキちゃんは私に一方的に守られる存在じゃない。私が落ち込んでる時は励ましてくれるし、こうやって素直な感性で新しい視点をくれるし、パソコンのこととかいろいろ教えてくれるしさ。

サキ:エミちゃん……

エミ:ボサビの悲劇は、姉から弟への一方通行の依存関係に固定されてしまっていることにあるのかもしれない。でも私たちは違うわ。互いに尊敬し頼りあえる関係よね。

サキ:うん! でも私もエミちゃんのために何かしたい! ……あ、そうだ! 今日の鍋、私が作るよ! エミちゃんは座ってて!

エミ:それはうれしいわ。じゃあ、今日は甘えて私が「妹」にならせてもらおうかしら…

(エミはすかさず駆け寄り、サキの膝枕に頭を置く)

エミ:……お姉ちゃん……いつもみたいに頭なでなでか、ポンポンして…

サキ:えっ! 私いつもそんなことされてないけど!(笑)

小谷真吾『姉というハビトゥス:女児死亡の人口人類学的民族誌』(東京大学出版会)

エミとサキのプレイリスト

サキ:(鍋を作りながら) エミちゃん、この本のプレイリストを作ろう!

エミ:研究書だけど?

サキ:うん、私たちはバサビの人たちのことをただ遠くから知るだけ。なにもできないけど、歌を選ぶことはできる。それがボサビの人たちの営みにはまったく影響を与えることはないけど、あなたたちを思う人が世界にはいるってことは伝えたい、伝わることはなくても。

エミ:そうだね。いい考えだと思う。私も選んだ曲を聴くたびに彼らの運命を思い出すわ。

サキ:じゃあ、私からはdorikoの「ロミオとシンデレラ」。「私の恋を悲劇のジュリエットにしないで ここから連れ出してよ そんな気分よ」って歌詞、ボサビのお姉ちゃんの心境に近いんじゃないかなって。

エミ:じゃあ私はウォルピスカーターの「泥中に咲く」。

サキ:「なんでもないと言いながら 過去の荷物を君に背負わせる」「でも状況が良くないからね 逃げたいよね 生きたいよね」とか、心に迫るわ。

エミ:ボサビのお姉ちゃんが辛いときにこの曲を聴いてほしいわ、日本語だし、難しいだろうけど。「あなたのために歌ってくれる人がいる」って思ったら、生き残る勇気がわくかもしれないって夢想しちゃった。

サキ:続いて矛盾するようだけど、星街すいせい「もうどうなってもいいや」。

エミ:いや、全然矛盾しない。ボサビのお姉ちゃん、それに生きることをあきらめがちな妹にも、エールになる歌だよ。じゃあ最後に、最後は文化人類学者への感謝とエールを送るよ。DECO*27の「モニタリング(BestFriendMix)」。

サキ:ふふふ、ストーカーっぽい監視の始まりから、「きみはひとりか それは違う ひとりじゃない」って、実はモニター対象を本当によく理解しているというのは、本当に文化人類学者かもね。

この記事へのコメントはありません。