建長7年2月21日(1255年3月30日) 北条時頼、1000人を勧進して建長寺(神奈川県鎌倉市)の梵鐘(国宝)を鋳造する。

北条時頼(ときより)とは?

1227~1263年

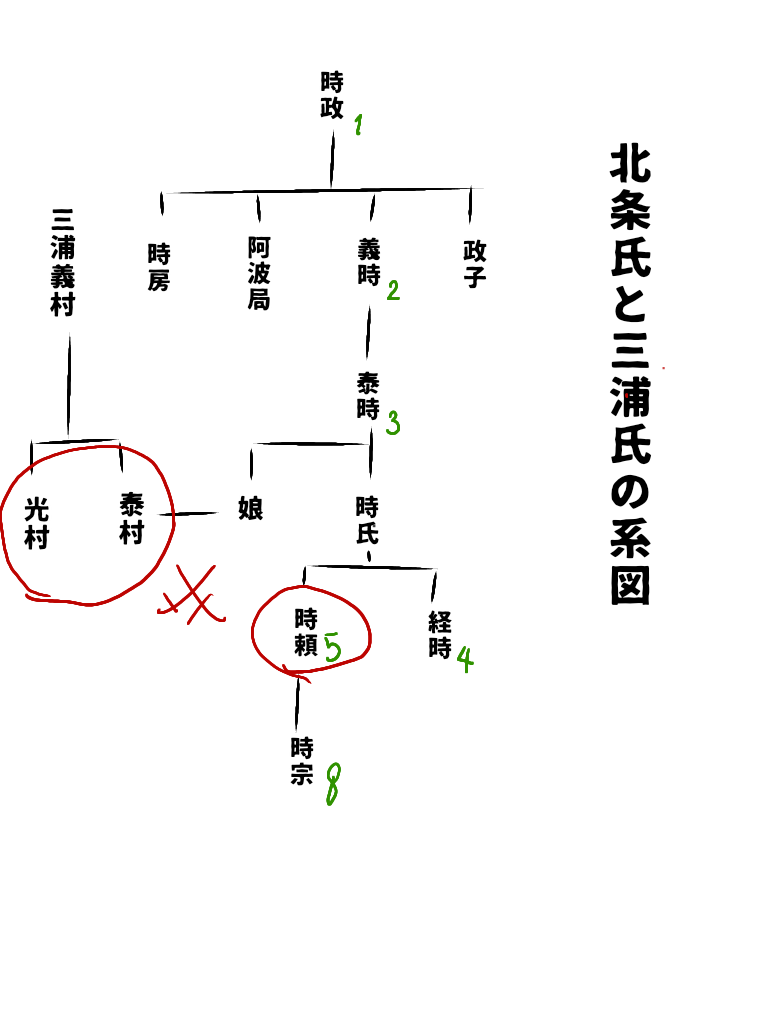

有力な御家人の三浦一族を滅ぼし執権北条氏の権力を確立した鎌倉幕府第5代執権。在職1246~1256年。鎌倉殿の13人の主役だった第2代執権北条義時のひ孫にあたる。時頼は、執権を辞してから出家し、禅宗を厚く信仰して、中国の南宋から高僧の蘭渓道隆を招いて、建長寺を建立した。

蘭渓道隆筆 仏説四十二章経

重要文化財 蘭渓道隆筆 仏説四十二章経 京都国立博物館蔵 Colbaseより

蘭渓道隆(大覚禅師、1213~78年)が書写した『仏説四十二章経』。同経は、仏教信者が修行や日々の生活で護るべき42の訓戒が説かれており、中国やわが国の禅宗において重視されている。蘭渓は寛元4年(1246)、中国の南宋より来朝し、北条時頼の帰依をうけ、建長寺の開山となった。筆跡には、おなじく南宋時代の書家・張即之(1186~1266)の影響が顕著である。別に存在する跋文から、建治2年(1276)7月、正徳なる者に与えたことがわかる。(Colbaseの説明より)

この記事へのコメントはありません。