神亀6年2月12日(729年3月16日) 高市皇子の息子長屋王(46歳)、妻の吉備内親王とともに自刃させられる。

長屋王家木簡は重要文化財。

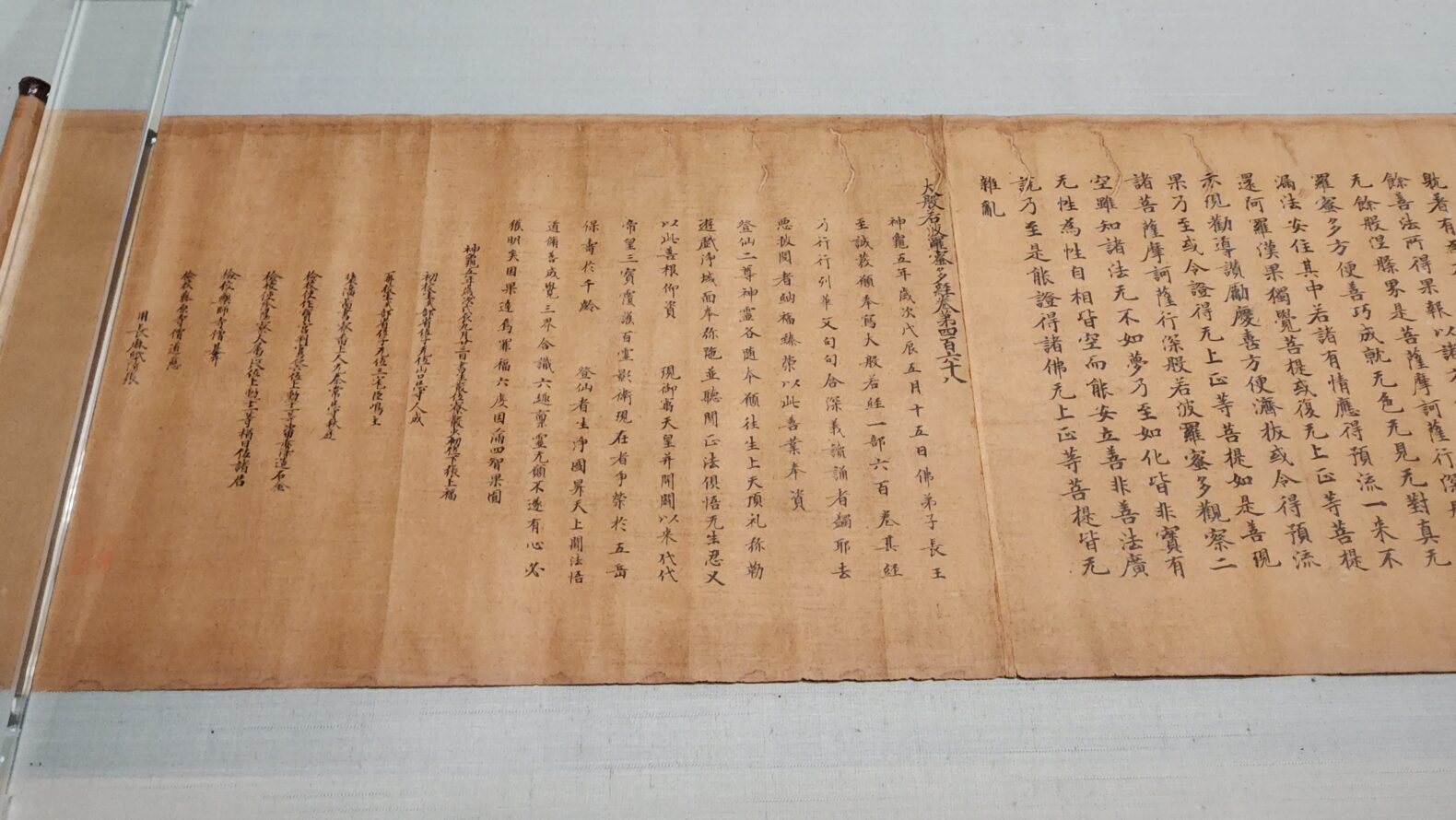

東京国立博物館蔵の長屋王が死の前年の神亀5年(728年)に書写させた大般若経が下の写真です。祖父の天武天皇を追善するためで、まさか翌年に自分が死に追いやられると思っていなかったのか、もしくは迫る危機を感じていたのか?

飛鳥〜奈良時代は、本当に血なまぐさい時代です。天平文化〜と、まったりした感じを抱きますが。随そして高句麗が滅んでます。特に高句麗の滅亡は日本にとって、ロシアが滅亡するくらいの驚きだったと思います。やらねばやられるの時代です。意外にも皇統を継ぐ使命感なんてものが極めて薄い(そんなことよりも目の前の身内を含めて食うか食われるか)のが、古代ロマンを取り除いて客観的に見ると浮かび上がる奈良時代の真の姿です。

たぶん、奈良へのロマンを意識してない外国人が奈良時代の歴史を学んだら、「どれだけ暗黒時代やねん」って思うのではないでしょうか?

さて長屋王邸跡は、平城宮の正面の一等地でした。昭和になって、そごう百貨店の開館に伴う発掘調査で大量の木簡が出土しました。

奈良そごうは、開館後も影響的に振るわずに閉店、イトーヨーカドーに引き継がれましましたが、そちらも閉店に追い込まれ、いまは複合商業施設ミ・ナーラとなっています。

そごうとイトーヨーカドーの撤退は、長屋王の呪いと揶揄してよく言われますが、端的に商業地として、大変に不便な場所なので、致し方ないとしか言いようがありません。

木簡が腐らずに大量に残っていた=水分豊富な軟弱地盤なわけで、人口を周辺に集積できない地だったとも言えるわけです。

この記事へのコメントはありません。