養老3年2月3日(719年2月26日) 百姓(ひゃくせい≒国民すべて)の衣服を右襟(いわゆる右前、自分から見て右の襟が手前に来る)として識事の主典以上に笏を持たせることを義務付ける(続日本紀)。

中国の唐ではそういうファッションマナーになっていたのでしょう。

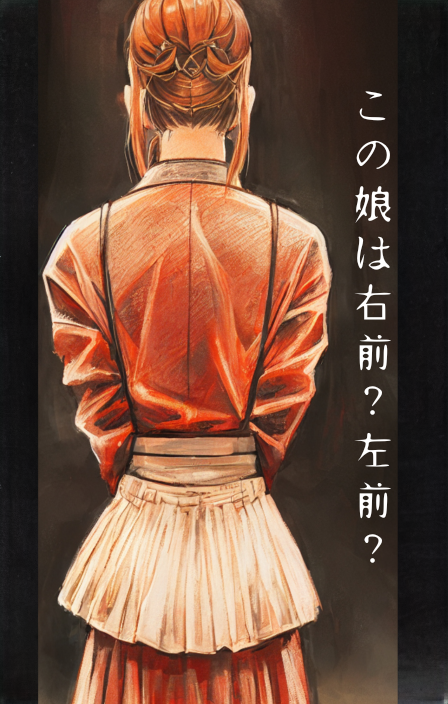

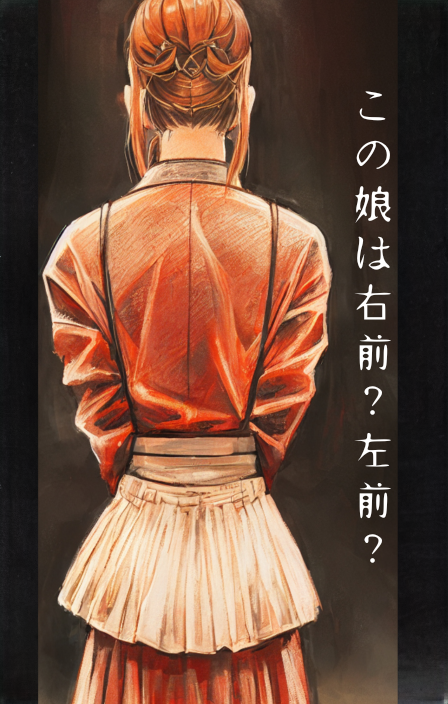

写真は、「左前」だった古墳時代の服「埴輪 盛装女子」(重文、トーハク)。

養老3年2月3日(719年) 衣服を右前にするよう定める

養老3年2月3日(719年2月26日) 百姓(ひゃくせい≒国民すべて)の衣服を右襟(いわゆる右前、自分から見て右の襟が手前に来る)として識事の主典以上に笏を持たせることを義務付ける(続日本紀)。

中国の唐ではそういうファッションマナーになっていたのでしょう。

写真は、「左前」だった古墳時代の服「埴輪 盛装女子」(重文、トーハク)。

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。