ポイントが貯まって新幹線グリーン車に乗ってもらえた「ひととき」2023年1月号の特集「京都 動物アートをめぐる旅」をパラパラと読んでいたところ、

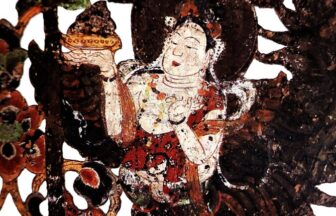

「今、神社にある狛犬の多くには、角がありません。つまり、どちらも獅子なんです」(淺湫毅京博上席研究員)18頁

神社の境内にある狛犬、狛犬でなく獅子だった!?

本来の狛犬は角があり、口を閉じてる。今の狛犬は2つとも角がないので、狛犬でなく、獅子であると。

へぇと思ったが、なにかどこかで見聞きした記憶が蘇ってきた。

なんだっけ?と年末の大掃除兼ねて探したところ、特別展「春日大社 千年の至宝」図録にあった。

獅子・狛犬(第三殿)[獅子]鎌倉時代[狛犬]室町時代 春日大社蔵 特別展「春日大社 千年の至宝」図録に加筆

別に角があってもいいと思うのだが、江戸時代にバーッと狛犬(狛犬じゃない)が外に置かれる石造物としてスタンダードになった際に、角があると風雨で折れ易くなるからだろうか?!とか想像した。

この記事へのコメントはありません。