ブラタモリの名古屋編第三回目でも紹介されましたが、愛知県の陶磁器「瀬戸物」は明治・大正・昭和初期の日本を代表する輸出品でした。瀬戸物の名前のとおり、現在の愛知県瀬戸市を中心とした地域でつくられたのですが、実は明治維新よりももっと古くから、陶磁器の日本を代表する産地だったんですね。

瀬戸市と豊田市の間にある山「猿投山(さなげやま)」があります。名古屋市の東部からもよく見える単独峯です。この山麓のかなり広い範囲に、陶磁器を焼く窯がたくさんつくられました。

山麓に多くの窯跡がある猿投山(illusted by Amanatsu)

猿投山の近くの窯ということで「猿投窯(さなげよう)」と呼ばれているのですが、本格的な生産がはじまったのは、なんと奈良時代からという古さです。数ある猿投窯跡の代表格が、猿投山北麓にあるこの小長曽陶器窯跡(こながそとうきかまあと)で、国の史跡に指定されています。

室町時代中期(1400年前後)に造られました。日本中世で作られた陶器のうち、釉薬(うわぐすり)をかけたデザインのものは、当時は瀬戸周辺だけで生産されており、「古瀬戸」と呼ばれ、文化財としても、骨董品としても貴重です。

この「古瀬戸」の生産された一つがこの窯跡だったことが発掘調査で判明したのです。

ちょっと前の「液晶テレビは亀山工場生産」というのが売りだったみたいな感じね!

なぜ300年後に再利用されたのか?

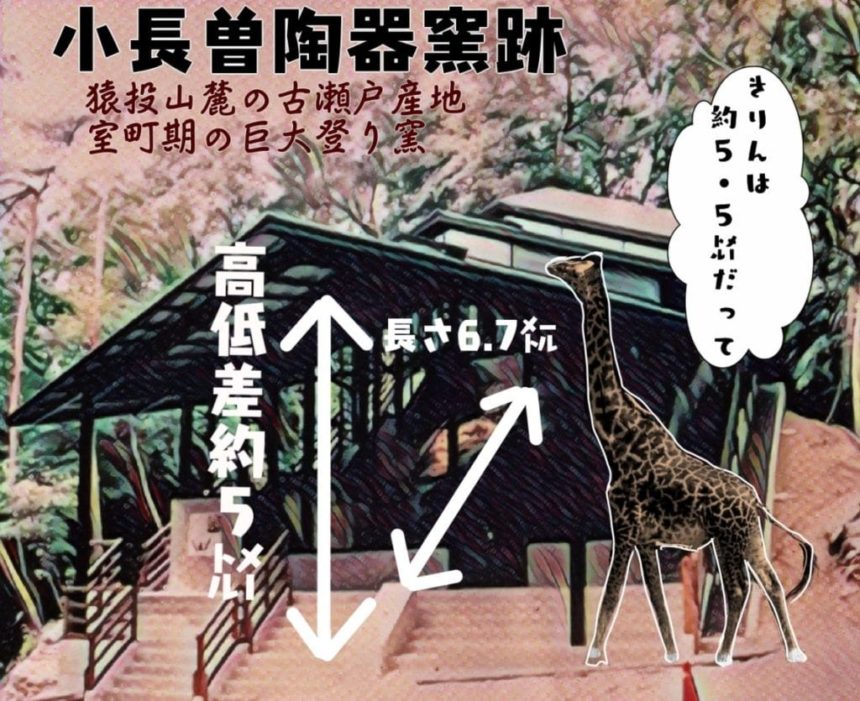

うわっ!すごい大きい!

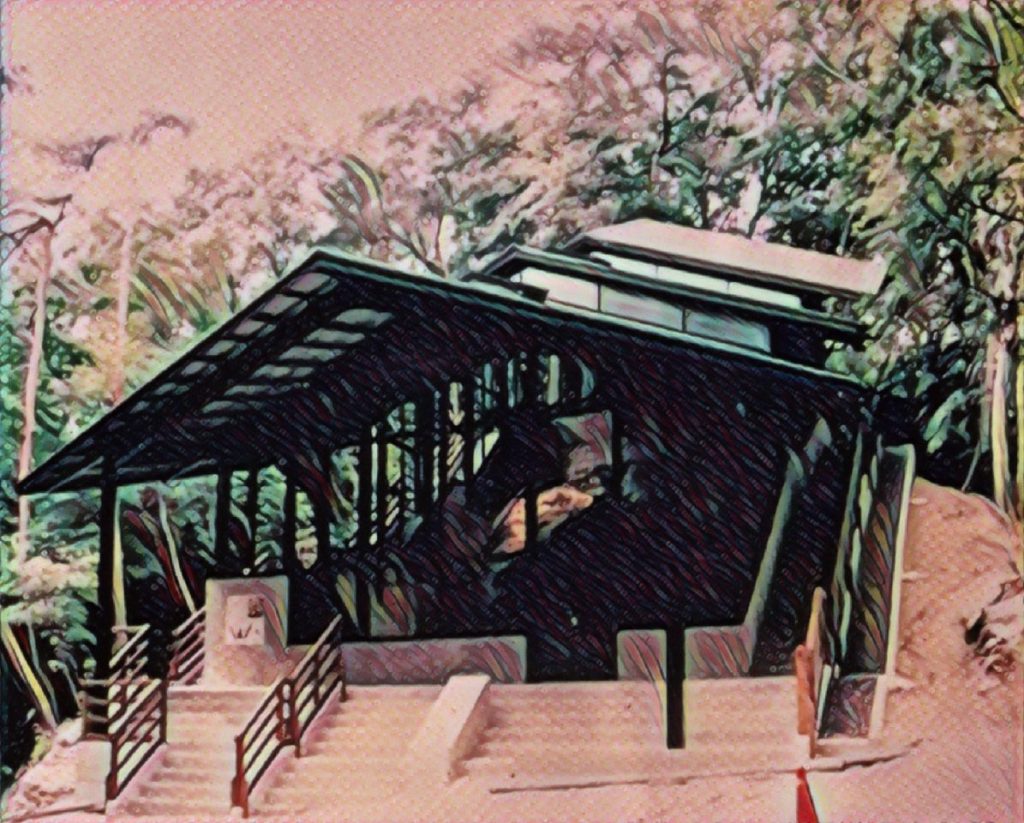

国史跡小長曽陶器窯跡(絵・天夏)

大迫力の内部です。

発掘のデータによると、窯の長さは6.7メートル。作業をする前庭から窯の上までの高低差は5メートルもあります。地上で最も高い動物キリンの高さが5・5メートルというから すごい規模の「工場」だったんですね!

発掘調査の結果、室町時代に一度、放棄されましたが、およそ300年後の江戸時代中頃の17世紀末~18世紀初頭に再利用されたことがわかりました。

中世の特徴の炎を左右にわける分炎孔(手前)とともに、江戸時代の再利用時に増設された5本の支柱(中央)が保存されている

江戸時代中頃の17世紀末~18世紀初頭に中世の窯跡に手が加えられ再利用されたことを示しています。

この事実は、天明8年(1788)に完成した『張州雑志』の「平 小長曽ノ窯 元禄十二年有命 彦九郎焼之」とある記述とも符合し、他の文献も参考にすると、元禄12年(1699)に大殿様(二代尾張藩主光友(みつとも))の命により赤津の陶工の彦九郎(ひこくろう)が、より上質の茶陶生産を行ったものと考えられます。(瀬戸市HPより)

この遺跡は、東京大学の生態水文学研究所の演習林の中にあります。同研究所のサイトに、なぜ室町期にこれだけ立派な窯が稼働していたのに、放棄され、それが300年後に再利用されたかについての「答え」を説明してくれています。

生態水文学研究所の敷地内に、瀬戸市唯一の国指定史跡である 「小長曽陶器窯跡」 があります。この窯は室町中期に造られ、14世紀末~15世紀初めに創業し「古瀬戸」釉の陶器を生産していました。 その後いったん放棄されましたが、江戸時代の17世紀末頃に再利用されたことが証明されています。

その理由の一つとして、室町時代にいったん燃料である薪の入手が困難となりましたが 江戸時代に森林が再生し、薪が再び入手可能となった可能性があります。

木を使い尽くしはげ山となった猿投山

もう少し詳しく読んでいきます。

愛知県尾張東部丘陵に位置し、奈良時代後半から日本の陶器生産の中心となって支配者階級のための灰釉陶器を生産していた猿投窯は、11世紀後半から律令体制の崩壊とともに庶民のための陶器である山茶碗を大量生産するようになりました。

当時の陶器窯の燃焼効率は悪く、製陶には大量の薪を必要としたため、尾張東部丘陵の森林は強い伐採圧にさらされました。

基盤地質が深層まで風化した中古生代の花崗岩や古木曽川の堆積物からなる新第三紀層であったため、森林が伐採され根株まで掘り取られると、森林は自然再生せず、無立木地、無植生地(ハゲ山)に推移していきました。

出土した陶器から年代が特定されている窯跡から出土した炭化材を分析したところ、原植生が常緑広葉樹林であるはずの猿投山付近で、薪として使われた樹種は10世紀には落葉広葉樹であるクヌギが主で、コナラ、マツも見られましたが、13世紀にはほぼマツのみでした。

マツは常緑・落葉広葉樹がすべて伐採され、根株、土壌がすべて流出し、砂礫がむき出しになった荒廃地を好んで自生する樹種です。

山茶碗の大量生産の影響で、この地域の山は13世紀にはほぼハゲ山になっていたことが確かめられました。12世紀始めには常滑、渥美で大規模な生産が開始され、知多半島にはざっと3000基、渥美半島には約500基の窯跡が認められます。

焼畑農法ならぬ、”焼畑工業”だったんだ!

アクセス

県道33号線沿いに1,2台分の停車できるスペースあり。駐車場ではありませんので注意してください。そこから100メートルほど歩きます。

参考文献・サイト

この記事へのコメントはありません。