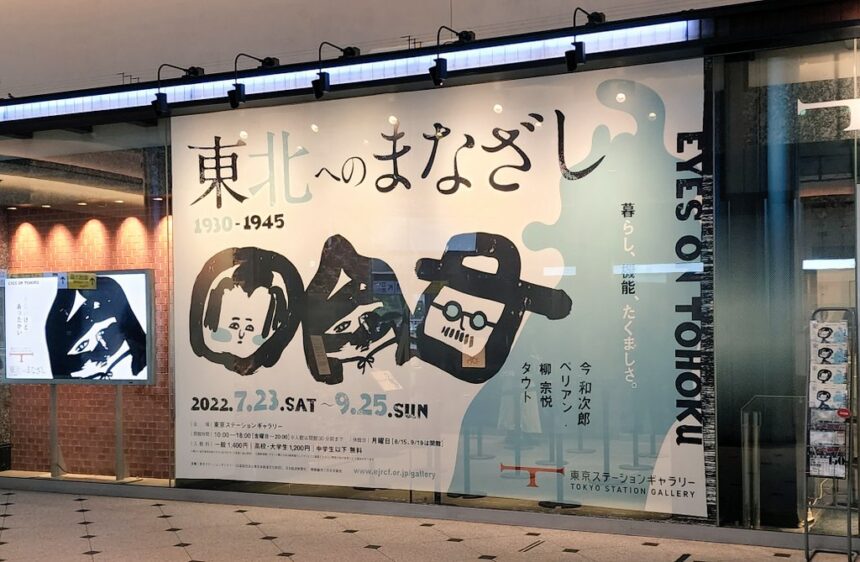

「東北へのまなざし 1930-1945」が東京ステーションギャラリーで7月23日(土)から9月25日(日)まで開催されました。それを見た感想です。

最初は、タウトや柳宗悦ら外部から見いだされた「素朴な民俗的な美」(まさに民藝のような)を賛美する展覧会かなって思ってました。けれども、東北の中にあって「純朴」とは言えないドロドロしたものも含めて東北とはなにか?の芯に迫る、きづきの多い展覧会でした。

都会(東京だったり近世以前は京都だったり)から見ての「周縁」としての東北と、そこに暮らして生活と文化(因習含めて)を作ってきた独自の社会としての「東北」の両方を触れることができました。

ここからはさらに完全に個人の感想ですが、ふと思ったのは、秋田の「ロシア」的な原色をふんだんに使った独特な色使い、マトリョーシカを思い浮かべるような。あれを、ロシアと思っていたのですが、このマトリョーシカ的なデザインが実はロシアオリジンでなかった可能性です。

ブルーノ・タウトは秋田でそのグラフィカルをロシア的と評していて、その後も今年2月までは多くの人がそう思ってきました。しかし、そう2月のウクライナ侵略戦争で大きくその認知の前提が揺らいだのです。

それまでは、ソ連のエリア内の文化はみな「ロシア文化」だと、ワタシは浅はかにも考えていました(考えてすらいなかったというのが正確)。しかし例えばボルシチやコサックがウクライナ文化だと、戦争が始まりウクライナに少し関心を持ち調べたことで、初めて知りました。

同じように、現在はロシア国内ながらも、シベリアのほうには、ブリヤート共和国やサハ共和国など、遊牧民系の民族が多数いて、それぞれの文化圏(共和国を名乗るくらいの)を持ってることを、だんだんと知るようになりました。今はその民族名を知ったという程度ですけど。

そこで、この東北へのまなざし展で見た、「ロシア的と思い込んてきた」秋田のグラフィカルデザインは、単に、ロシアがシベリアに来るずっと以前から、それこそ渤海の時代から綿々とつながってきた沿日本海文化圏の発露なのではないかとの考えが、展示を見ていて思い浮かんだのです。

モダンの受容と拒絶

これは東北に限らず、どこの地方もそうだったのかもしれませんが。

今和次郎が、東北の雪国に合わせた3階建てのモダンな住宅を設計。主婦を家の中心とした画期的かつ、機能的な住宅でしたが、まわりの家から嫉妬されることを理由に実現化しなかったことなど、サモアリナンな東北の闇も展示ではしっかり紹介されていました。

一方で、宮沢賢治のように、日本と西洋をうまく折衷した独自のモダンさを生み出したのも東北なので、閉鎖的と同時に改革を受け入れる下地もあったのかもしれませんね。

この記事へのコメントはありません。