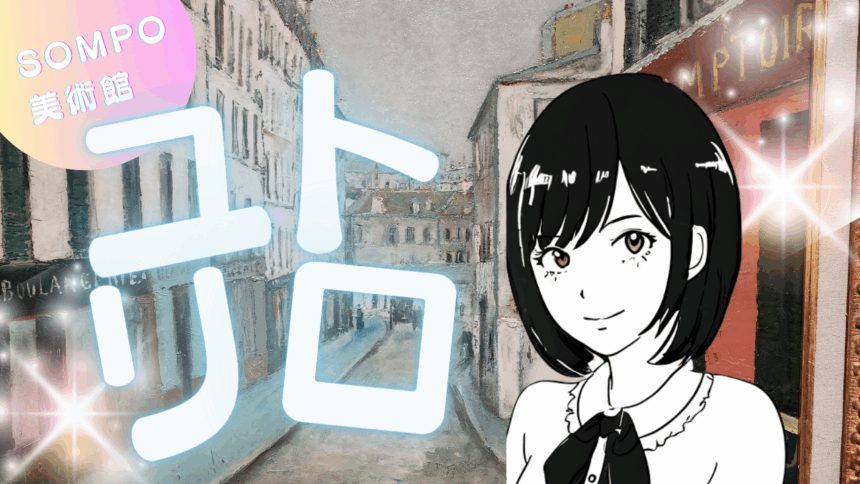

こんにちは管理人のエミです。 この前、友達のサキちゃんと一緒に、新宿のSOMPO美術館で開かれている「モーリス・ユトリロ展」に行ってきました!

今日はその感想を、サキちゃんとの会話形式でお届けします。

エミ: サキちゃん、ユトリロ展に誘ってくれてありがとう!西洋画はあまり詳しくないからサキちゃんと行けてよかったな。

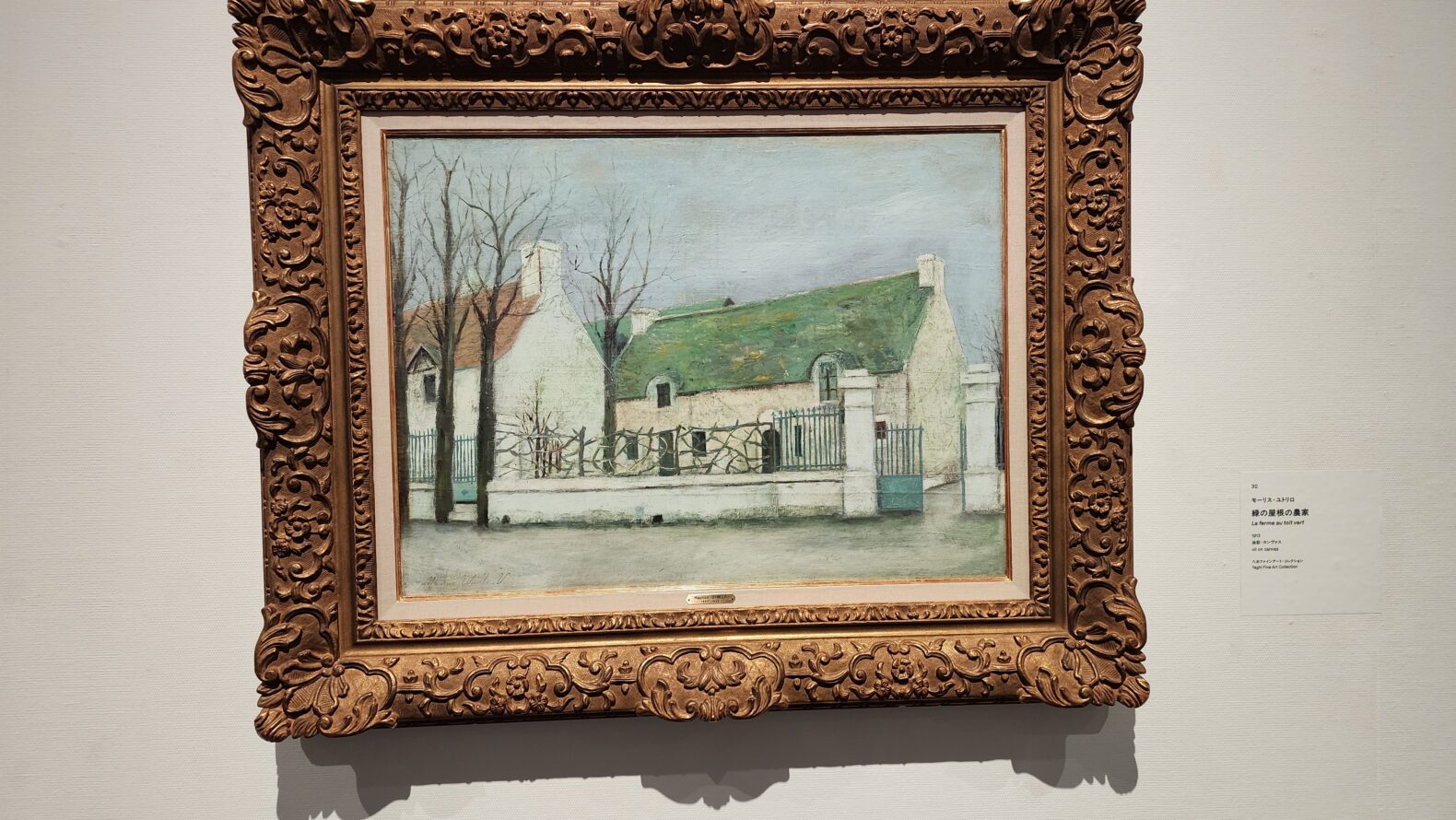

サキ: こちらこそありがとう!すっごく良かったね〜。ユトリロって、私の中では「パリの風景」「白い壁の建物」っていうイメージが強かったんだけど、印象派の影響を受けつつ、黄色とか緑とかの色彩が鮮やかで、「あ、ユトリロって『白』だけじゃなかったんだ」って知ることができたよ。エミちゃんは?

マルカデ通り

エミ:やっぱり展覧会のハイライトは、「白の時代」だよね…。メインビジュアルに採用されている『マルカデ通り』とか、あの時代の絵は、空気が違うって感じだったよ。特にさ「4 壁の質感を味わう」っていうコーナー、ヤバくなかった?

可愛い聖体拝受者、トルシー=アン=ヴァロワの教会(エヌ県)

サキ:ヤバかった!『可愛い聖体拝受者、トルシー=アン=ヴァロワの教会(エヌ県)』とかもすごいとしか言いようがなかった…。解説にあったけど、絵の具に本物の「石膏や砂」を混ぜてるって。

エミ:そう!だから、ただ「白い」だけじゃなくて、ザラザラした質感、ひび割れ、染みまで描き込んでて…。「視覚のみならず触覚に訴えかけるようなマチエール(画肌)」って、まさにその通り!なんかもう、絵の前に立ってるのに、本物のパリの冷たい壁に触れてるみたいな錯覚に陥って…。

サキ:わかる。あの生々しさ、なんなんだろうね。

エミ: …で、私が衝撃を受けたのは、その「白の時代」の解説文を読んだときだよ。あんなに鮮烈で、神々しいほどの「白」を描いていた時期が、ユトリロ本人にとってはアルコール依存症で精神病院への入退院を繰り返してたっていう、人生で最も苦しい時期だったなんて。

サキ: 絵の展覧会なのに、ロビーのユトリロ年表の前にたくさんの人だかりができていたのも面白かったね。

エミ:確かに、ユトリロの波乱万丈な人生、思わず読み込んじゃうよね。無料でもらえたユトリロの日記の冊子もヤバかった。本当の意味でヤバかった。

サキ:ははは。お母さんへの賛美から始まる日記、あとで読み返すと、逆の意味でヤバいことがわかるという。今なら、完全に「毒親」扱いだっただろうね。

エミ:あと、びっくりしたのが、ユトリロの絵って風景画だから、自分でイーゼル立てて描いていたと思ったら、これまた今なら完全アウトな方法で描いていたんだよね。故郷パリの風景すらも「絵葉書や写真をもとに」描いてたっていうじゃない。

サキ:そう!今だと「トレパク」と言われても仕方がない手法で驚いた。あの、誰もいない通りの静けさとか、建物の壁のリアルな存在感は、現実を見て描いたんじゃなくて、記憶とか想像力で作り上げた「心象風景」でもあったんだよね…。人生のどん底で、あんなに強烈なエネルギーを持った作品が生まれるって、皮肉というか、芸術のすごさというか…。

エミ:本当にね。まねるや写すことしが芸術の本質なんじゃないかって、そのギャップに頭を殴られたみたいだった。…で、その「白の時代」の強烈なインパクトを引きずったまま、次のセクションに進むわけじゃない?

サキ:うん。「色彩の時代」だね。

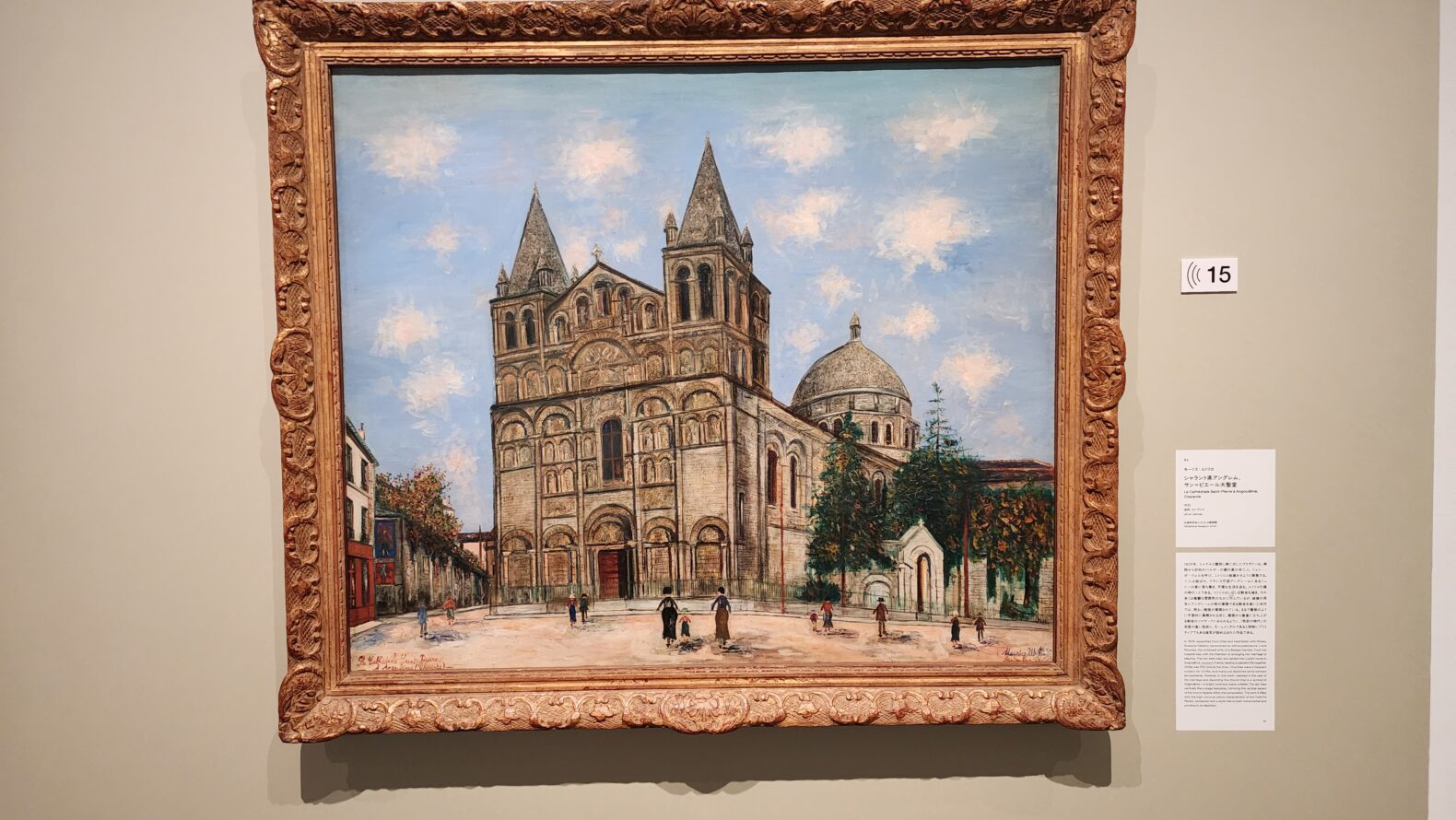

シャラント県アングレム、サン=ピエール大聖堂

エミ:そう。晩年、リュシーっていう奥さんと結婚して、経済的にも安定して、フランス政府からもメダルをもらって名声も得て…っていう、解説にも「平穏な生活」、穏やかな時期の作品なんだけど。

サキ: 『シャラント県アングレム、サン=ピエール大聖堂』とか、すごく筆致も丁寧で、空の色も明るくて、綺麗だったよね。解説通り「硬い輪郭線と鮮やかな色彩」が特徴的で。

エミ:うん、すごく綺麗なんだけど…。なんていうか、私には、すごく「まとまり過ぎてる」ように見えちゃったんだよね。

サキ:あー!エミちゃんもそう思った!?私も!「白の時代」にあったような、ヒリヒリするような切実さとか、狂気すらはらんだ「壁」への執念みたいなものが、ちょっと薄れちゃったかなって。

エミ: だよね!?街にいる人物の描き方も変わっていたよね?解説にも「とりわけ女性の姿は臀部が強調された姿で描かれる」ってあったけど、なんだかあらゆる対象が「記号化」しちゃったみたいで。「白の時代」に描かれてた、ぽつんといる人物の孤独な「存在感」とは違う感じがして。

サキ:わかるわぁ…。人生は外形的には幸せになったはずのに、作品は「上手く」なっちゃった…みたいな。どっちが良いとかじゃないんだけど、この差は気になるよね。

エミ: そう!その「ギャップ」を感じて、「2周目しない?」って誘ったんだけど。

サキ:うん、エレベーターを待つのももどかしくて、語りながら2階から5階まで階段上って、最初から見直したんだよね。

エミ:正直、1周目は「同じような絵が並んでいるな」ってスルーしていた(笑)「3 《ラパン・アジル》――制作方法を知る」っていうコーナーが気づきが多かったね!

サキ: そうだね!展覧会の主催者も2周してほしいと思ってるんじゃないかな? 同じ「ラパン・アジル」っていう建物を、違う時代に描いた作品を並べてているんだけど。解説にも「構図や色彩、筆致、質感の違いが明らか」で、「(ユトリロが)風景とどう向き合い、再解釈を重ねていったのかが浮かび上がる」って。

エミ:まさにそれね!「白の時代」のラパン・アジルは、あのザラザラの壁が主役!って感じだったのに、「色彩の時代」のほうは、もっと全体的にカラフルで、整った印象になっていたり。構造がある意味で技巧的だったり。

サキ:「写真に基づいた忠実な再現から、記憶や感情を交えた詩的な表現へと至るプロセス」ってやつだね。

エミ: そうそう!でも、私、その「詩的な表現」よりも、「忠実な再現」に見えた「白の時代」のほうに、よっぽど強烈な「感情」を感じちゃったんだよね。

…だから、もう、確かめずにはいられなくなっちゃって。

サキ:そうだったね、まさかの…

エミ:やっちゃいました「3周目」(笑)。

サキ:あはは!エミちゃんならやると思った(笑)。

エミ:で、今度はエレベータで5階に戻って、もう一度『アルカデ通り』の前に立ったの。

サキ:…どう、だった?

マルカデ通り

エミ:全然違った!あの絵の中にある「静けさ」の質が、ただの風景じゃなくて、画家の「孤独」そのものに見えて。あの「石膏や砂」を使った壁の質感は、単なるテクニックじゃなくて、ユトリロが自分の魂をキャンバスにこすりつけてるみたいに思えたの。

サキ:うわー…。幸せな「色彩の時代」を見た後だからこそ、「白の時代」の、不幸だけど鮮烈な輝きが、より際立って見えたんだね。

エミ:まさにそれ!私の中で、それがはっきり分かった。「白の時代」は、苦しみの中で描いてたからこそ、あんなに強烈な美しさを放ってたんだって。幸せな「色彩の時代」も素敵だけど、「白の時代」は、絵が「生きてる」って感じがしない?

サキ:「幸せ=傑作」とは限らない、か。深いわ…。

エミ:本当にね。ただ「パリの綺麗な風景画」っていうだけじゃない、ユトリロの人生そのものを見た気がした。いやー、3周してよかった!すごいもの見ちゃったね、私たち。

サキ:うん、大満足。…さて、じゃあ、恒例のやつ、いきますか!

—

おまけトーク

エミ: …さてと。じゃあ、サキちゃん。「展覧会BGM」選び、いってみようか!

サキ: 待ってました!今日はね、私、結構「刺さった」選曲かもしれない。ユトリロの、特に「白の時代」の、あのどうしようもない孤独とか、苦しさの中で描いてる感じをイメージしたんだよね。

エミ: お、なになに?

サキ:まず1曲目は、バルーンの『シャルル』。

あの、ちょっと気だるいメロディと「さよならはあなたから言った」っていう歌詞が、ユトリロが描くパリの裏通りの風景とか、人々のうしろ姿の寂しさに、妙に合う気がして。

エミ: あー、わかる!『マルカデ通り』の、誰もいない通りの奥に吸い込まれそうな感じとか、合うかも…。

サキ: でしょ?もう1曲は、ヨルシカの『だから僕は音楽をやめた』。

これはもう、ド直球。「白の時代」のユトリロそのものじゃない?苦しみの中で、それでも描くしかなかった、みたいな…。芸術家の業(ごう)みたいなものを感じちゃって。

エミ: うわー、サキちゃん、ずどんときたね!でも、めちゃくちゃ「わかる」。『郊外の通り』とか、あのどんよりした空の下で、何を思ってたんだろう…って考えると、刺さる選曲だわ。

サキ: エミちゃんはどうなの?

エミ: 私はね、サキちゃんとは傾向違う選曲かも!もちろん「白の時代」もすごかったんだけど、あの壁の白さを「突き抜ける」ような曲が聴きたくなったのと、あと「色彩の時代」の華やかさも入れたくて。

サキ: ほうほう?

エミ:まずは、Orangestarの『アスノヨゾラ哨戒班』!

あの疾走感と、暗闇から空に抜けていく感じが、ユトリロの絵の「空」を見たときに浮かんだんだよね。壁は重たいんだけど、視線は上に抜けていく、みたいな。

サキ: おおー!そっちの解釈か!たしかに、閉塞感だけじゃないもんね。

エミ: で、もう1曲は、Aimerの『残響散歌』!

これはもう、「色彩の時代」のイメージ(笑)。すごくカラフルで、華やかで、ちょっと享楽的な感じもするじゃない?名声を得て、穏やかに暮らしてたっていう、あの時代の「音」はこれかなって。

サキ: あはは!なるほど!『残響散歌』かー!「白の時代」の静けさとは真逆だね(笑)。でも、それくらい振れ幅がある人生だったってことだもんね。

エミ: …話しているうちに、なんか、あれからも色々浮かんできちゃった。

サキ: あ、わかる!私も。ユトリロの人生とか作品の幅を考えると、2〜3曲じゃ足りないよね。

エミ: でしょ!こうなったら、二人で「ユトリロ展・公式(非公式)プレイセット」を本気で組んでみない?展覧会のストーリー順で!

サキ: 面白そう!やろう!じゃあ、まず最初は…やっぱり私の推しから。バルーンの『シャルル』。

エミ: 1曲目ね!OK!あの哀愁漂うパリの裏通り感、導入にぴったり。

サキ: 次、どうする?

エミ: 私はね、Mrs. GREEN APPLEの『ダーリン』を入れたいな。『マルカデ通り』とかに描かれてる、名もなき人々の生活感とか、日常の愛おしさみたいなのが、あの曲に合う気がして。

サキ: あー、いいね!生活感!じゃあ、その日常が壊れていく感じで…3曲目に、ヨルシカの『だから僕は音楽をやめた』。

エミ: 出た!サキちゃんのずどんなやつ(笑)。でも、「白の時代」の苦しみと芸術家の業を考えると、これは外せないか…。

サキ: でしょ?このままじゃ沈むから、エミちゃん、次でアゲて!

エミ: 任せて!4曲目、Orangestarの『アスノヨゾラ哨戒班』!重苦しい壁の白さを突き抜けていくような疾走感!

サキ: おおー!一気に空が拓けた感じ!…あ、その流れなら、5曲目に『メリーゴーランドオブライフ』はどう?(『ハウルの動く城』のメインテーマ)

エミ: 天才!?あのワルツが、古き良きパリの街並みがくるくる回るみたいで、雰囲気最高!

サキ: 次はちょっと、ノスタルジックな方向で…。ダズビーの『忘れじの言の葉』。ユトリロが古い絵葉書を見ながら描いてたっていうエピソードに刺さって。記憶とか、思い出の中の風景って感じ。

エミ: うわ、エモい…。じゃあ7曲目は、GEMNの『ファタール』。「運命」とか「宿命」とか、ユトリロの壮絶な人生と、あの重厚な壁の質感に合うと思うんだよね。

サキ: ここでテンポを一気に変えてきたね…。じゃあ、その「重さ」と「孤独」を一番深く掘る曲として…8曲目、ゆうゆの『深海少女』。

エミ: 『深海少女』!? うわー…サキちゃんがいつもカラオケで歌うナンバーだ。「白の時代」の精神病院での孤独感、ドンピシャじゃん…。息苦しさまで伝わってくる…。

サキ: もう私たち、どん底まで潜っちゃったね(笑)。

エミ: だから!最後に向けて一気に駆け上がるよ!9曲目、Adoの『新時代』!

サキ: えっ、ここでまさかの!?(笑)

エミ: そう!苦しい「白の時代」を抜けて、結婚して名声も得た「色彩の時代」への幕開け!まさに「新時代」でしょ!

サキ: あはは、なるほど!確かに!じゃあ、その華やかな時代のクライマックスとして、大トリは、さっきエミちゃんが言ってた…

エミ: 10曲目、Aimerの『残響散歌』!これ以上ないでしょ!

サキ: 決まったね(笑)。すごいプレイリストができた。

エミ: うん!題して「ユトリロの人生ジェットコースターIn Paris」!展覧会の余韻に浸りたい人は、ぜひこの10曲をこの順番で聴いてみてくださいね!

エミとサキの ユトリロ展 プレイセット

1. シャルル / バルーン

2. ダーリン / Mrs. GREEN APPLE

3. だから僕は音楽をやめた / ヨルシカ

4. アスノヨゾラ哨戒班 / Orangestar

5. メリーゴーランドオブライフ / 久石譲

6. 忘れじの言の葉 / ダズビー

7. ファタール / GEMN

8. 深海少女 / ゆうゆ

9. 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) / Ado

10. 残響散歌*/ Aimer

この記事へのコメントはありません。