こんにちは、当ブログ管理人のエミです。先日、文化庁から新しく「重要文化財」に指定されるものの答申が発表されました!春にも国宝・重要文化財のニュースで盛り上がったのですが、今回のラインナップもすごく個性的で面白いんです。さっそく、今回も友人のサキちゃんと、このニュースについておしゃべりしてみました。(写真は文化庁のプレスリリースから)

エミ: サキちゃん、またニュースが飛び込んできたよ!文化庁が、新しく重要文化財に指定するものを発表したんだって!

サキ: へぇ!この前の話、面白かったから覚えてるよ!春は絵巻とか仏像とか、あと皇居三の丸尚蔵館のお宝がすごかったよね。今度はどんなものが選ばれたの?またお寺とか

エミ: それがね、今回もすごく興味深いんだけど、春とはまた全然違うジャンル、建築物が対象なんだだよ。

サキ: へえ、春と秋はジャンル違うんだ!

- ① 巨大インフラが文化財に!「小樽港防波堤」(北海道)

- ② みちのくの小京都・角館の「岩橋家住宅」(秋田県)

- ③ 彫刻ギッシリの「オープン」な観音堂!「幸徳院観音堂」(山形県)

- ④ 古いお堂を内蔵!?マトリョーシカみたいな「大山寺 不動堂・宮殿」(千葉県)

- ⑤ お堂が8棟まとめて指定!浄土宗総本山「光明寺」(京都府)

- ⑥ 「赤瓦」だけじゃない!近代和風住宅の工夫「齋尾家住宅」(鳥取県)

- ⑦ 石肌が美しい「無塗装」の灯台!「男木島灯台」(香川県)

- ⑧ 絶海の孤島に立つサバイバル灯台!「水ノ子島灯台」(大分県)

- ⑨ 東京都内最古級のレンガ造り!「日本ハリストス正教会教団」建物群(東京都)

- ⑩ 建物じゃなくて「土地」!?「スカイハウス(旧菊竹清訓自邸)土地」(東京都)

コンテンツ

- 1 ① 巨大インフラが文化財に!「小樽港防波堤」(北海道)

- 2 ② みちのくの小京都・角館の「岩橋家住宅」(秋田県)

- 3 ③ 彫刻ギッシリの「オープン」な観音堂!「幸徳院観音堂」(山形県)

- 4 ④ 古いお堂を内蔵!?マトリョーシカみたいな「大山寺 不動堂・宮殿」(千葉県)

- 5 ⑤ お堂が8棟まとめて指定!浄土宗総本山「光明寺」(京都府)

- 6 ⑥ 「赤瓦」だけじゃない!近代和風住宅の工夫「齋尾家住宅」(鳥取県)

- 7 ⑦ 石肌が美しい「無塗装」の灯台!「男木島灯台」(香川県)

- 8 ⑧ 絶海の孤島に立つサバイバル灯台!「水ノ子島灯台」(大分県)

- 9 ⑨ 東京都内最古級のレンガ造り!「日本ハリストス正教会教団」建物群(東京都)

- 10 ⑩ 建物じゃなくて「土地」!?「スカイハウス(旧菊竹清訓自邸)土地」(東京都)

① 巨大インフラが文化財に!「小樽港防波堤」(北海道)

エミ: まず一つ目、なんと北海道の「小樽港防波堤」!

サキ: えっ、ぼうはてい!?あの、港にある海沿いのコンクリートの壁みたいなやつだよね?あれが重要文化財に?

エミ: そうなの!「近代の産業・交通・土木」っていう分野で、明治41年から大正10年にかけて造られた、当時の日本最高水準の技術の結晶なんだって。

サキ: へぇー!「土木」が文化財かぁ。私理系だから、美術品と比べて身近かも!どういうところがすごいってされたの?

エミ: リリースの説明によると、「コンクリートの巨塊を傾斜させて積む手法」とか「巨大な鉄筋コンクリート造ケーソン」とか、専門用語が並んでてよくわからない(笑)。

サキ: ケーソンが重要文化財かぁ。それは面白いね。要するに、めちゃくちゃ頑丈な構造ってことよ。

エミ: そうなんだ、さすがサキちゃん詳しい。当時としては画期的なコンクリート技術を使って造られて、百年を超えてなお激浪の衝撃に耐え続けてるんだって!

サキ: 100年以上!それは素直にすごいよ!今だって大変そうなのに、明治や大正時代にそんな巨大なものを造ったんだ…。

エミ: しかもね、調査から計画、設計、施工までの全部を「日本人技術者」が統括した、記念碑的なプロジェクトだったんだって。北海道開拓の重要拠点だった小樽の発展を、文字通り「縁の下の力持ち」として支え続けたわけ。

サキ: なるほどー!日本の近代化を支えた「インフラ」そのものも、歴史を語る文化財になるんだね。なんか、めちゃくちゃカッコイイかも!小樽は行ったことあるけど、防波堤がそんなすごい歴史を持ってるとは知らなかったな。

エミ: 今度小樽に行ったら、絶対見に行かないとね!

② みちのくの小京都・角館の「岩橋家住宅」(秋田県)

エミ: そして二つ目が、秋田県の角館(かくのだて)にある「岩橋家住宅」!

サキ: あ!角館!「みちのくの小京都」って呼ばれてる、あの黒い塀の武家屋敷がいっぱい並んでるところだよね?私、あそこも大好き!

エミ: そうそう!あの武家屋敷通り(旧武家町)は「重要伝統的建造物群保存地区」っていうのにも選定されてるんだけど、その中でもこの「岩橋家住宅」は、18世紀中頃(江戸時代)に建てられた地区内最古級の建物なんだって。

サキ: わー、最古級!なんか響きだけでワクワクする!

エミ: ポイントはね、ここが「上層の武士の住宅」だったっていうところ。だから、お殿様とかお客さんをお迎えするための「接客空間」と、家族がふだん生活する「居住空間」が、ちゃんと間取りで分けられてるんだって。

サキ: あー、なるほど!時代劇とかで見る、偉い人が通る玄関と、家族用の勝手口が別になってるみたいな感じ?

エミ: まさに!勝手口レベルじゃなく、正面に接客用の玄関と脇玄関を並べてあって、「天井が高いザシキ(接客用)」と「玄関奥のオカミ(居住用)」がちゃんと区画されてるみたい。

サキ: へぇー!そういう間取りに、当時の武士の暮らしとか、身分制度みたいなリアルな生活が表れてるんだね。

エミ: そうなの。あと「柱を省略せず一間ごとに立てる」っていう構造も、古い武家屋敷の様式(古式)をしっかり伝えてて、角館の武家屋敷を代表する建物としてすごく価値が高い、ってことみたい。

③ 彫刻ギッシリの「オープン」な観音堂!「幸徳院観音堂」(山形県)

エミ: まだまだ東北にあるよ!次は山形県米沢市にある「幸徳院(こうとくいん)観音堂」。地元では「笹野観音」として有名な巡礼地(置賜三十三観音霊場)なんだって。

サキ: おお、観音堂!江戸時代(天保14年)かぁ。茅葺屋根で大きくて、立派なお堂って感じだね。

エミ: そうなの。でも、このお堂の最大の特徴はね、なんと「正面の外陣(げじん)を開放」してることなんだって!

サキ: えっ、開放?どういうこと?本当だ!写真を見るとテラス席みたいになってる!

エミ: まさにそんな感じ!外(向拝)と中(外陣)が一体化してて、すっごく広い「参拝空間」になってるんだって。しかも、その空間に豊富な彫刻がこれでもかってくらい飾られてるの。

サキ: へぇー!オープンエアな観音堂!確かに、巡礼地なら一度にたくさんの人がお参りできるし、すごく合理的かも。

エミ: そう!雪の多い東北地方ではこういう造りは珍しいみたい。しかも、誰が造ったかが資料でハッキリわかってるのも貴重なんだって。渋谷嘉蔵、後藤藤吉とか名前もしっかり残っているの。

サキ: すごい!ただ古いだけじゃなくて、「誰がどんな思いで造ったか」まで伝わってくるんだね。彫刻、豪華なんだろうなぁ。見に行きたいなあ。

④ 古いお堂を内蔵!?マトリョーシカみたいな「大山寺 不動堂・宮殿」(千葉県)

エミ: 北から順番に行くね。関東からは千葉県鴨川市の「大山寺(おおやまでら)」。これは「不動堂」と「宮殿(くうでん)」っていうのがセットで指定されてるんだ。

サキ: 宮殿(くうでん)?お寺の中にある、ちっちゃいお家みたいな…ご本尊が安置されてる豪華なやつ?

エミ: そうそう!まず、その「宮殿」がすごくて、元禄12年(1699年)に造られたもので、彫刻とか極彩色がめちゃくちゃ華麗なんだって。

サキ: 元禄時代!確かに日光東照宮とかに似ていかにも豪華だね。

エミ: で、ここからが超面白いんだけど、その約100年後(享和2年)に、お堂本体の「不動堂」を建て替える必要が出たんだ。

サキ: うんうん、老朽化とかでね。

エミ: その時、なんと、「古い宮殿を存置したまま再建された」って書いてあるの!

サキ: えっ!?どういうこと?古い「宮殿」をそのまま残して、その周りにすっぽり「不動堂」を建てちゃったってこと?マトリョーシカみたいに!?

エミ: まさにそれ!(笑)説明にも「希有な五間堂」ってあるから、本当に珍しいんだと思う。古い宮殿の「元禄時代の華麗な装飾」と、新しい不動堂の「江戸後期の進化した建築技術」の両方を、一度に体験できるっていう、めちゃくちゃ価値が高い建物なんだよ。

サキ: なにそれ、超面白い!「古い宮殿」っていう大事な“中身”を、新しい「不動堂」っていう“器”で守りながら建て替えたんだ!

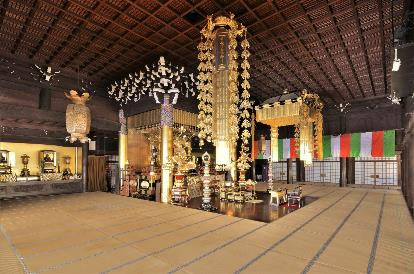

⑤ お堂が8棟まとめて指定!浄土宗総本山「光明寺」(京都府)

エミ: 次は京都!京都府長岡京市にある「光明寺(こうみょうじ)」、西山浄土宗の総本山だよ。

サキ: 総本山!ってことは、すごく格式が高いお寺だよね。

エミ: そうなの!だから指定される規模もすごくて、「本堂」「阿弥陀堂」「釈迦堂」「勅使門」…って、なんと8棟まとめて重要文化財に指定されるんだって!

サキ: 8棟!?もうお寺まるごとじゃん!

エミ: ほぼそうだね(笑)。江戸時代に復興した「総本山の境内の様子」がまるっと残ってるのが、まず歴史的に価値が高いんだって。

サキ: なるほどー。建物単体じゃなくて、その「景観」自体が文化財なんだ。

エミ: 中でもね、メインの「本堂(御影堂)」がすごく特徴的で。内部に「間仕切が(ほぼ)なく、開放的かつ融通性に富む平面」なんだって。

サキ: 間仕切りがない?だだっ広いホールみたいってこと?

エミ: そんな感じ!これ、たくさんの人が一度にお参りできるようにっていう浄土宗の考え方を反映した造りで、こういうスタイルの本堂としては「最初期のもの」なんだって!

サキ: へぇー!ただ古いだけじゃなくて、お寺建築の「新しいスタイル」を生み出した場所でもあるんだ。

⑥ 「赤瓦」だけじゃない!近代和風住宅の工夫「齋尾家住宅」(鳥取県)

エミ: お寺の次は、鳥取県北栄町の「齋尾家(さいおけ)住宅」だよ。

サキ: あ!この写真、屋根が「赤い瓦」だ!鳥取とか島根って、こういう赤い瓦(石州瓦)の家が多いよね。すごく鮮やか!

エミ: そうそう!この鮮やかな赤瓦が特徴的な、大正3年頃の「近代」の住居なんだ。このお宅は、昔は大庄屋さんとか村長さんを務めた、地元でも有数の旧家なんだって。

サキ: 大正時代かぁ。これもまた「近代」がポイントなんだね。どういうところが近代的なの?

エミ: これがね、間取りがすごく面白いんだよ。昔ながらの民家の間取りもベースにしてるんだけど、>「土間の縮小」とか、あと決定的なのが「中廊下の採用による明確な動線の分離」!

サキ: えっ、「中廊下」!?それって、現代の家やアパートにもある、部屋と部屋をつなぐ廊下のこと?

エミ: そう!まさにそれ!昔の家って「田の字型」みたいに部屋がふすまで仕切られてて移動するのに他の部屋を通る必要があったりしたけど、このお家は「中廊下」を造ることで、プライバシーとか動線をちゃんと分けてる。そういう考え方が「近代性」なんだって。

サキ: なるほどー!昔ながらの「オモテ(接客用)」とか「オクノマ」みたいな座敷は残しつつ、暮らしやすさは現代に近づいてるんだ!秋田の江戸時代の家と比べると面白いね。

⑦ 石肌が美しい「無塗装」の灯台!「男木島灯台」(香川県)

エミ: そしてサキちゃんの好きなインフラ系から「灯台」を2つ連続で紹介するよ!まずは香川県の高松市、瀬戸内海に浮かぶ「男木島(おぎしま)灯台」だよ。

サキ: 男木島!最近はアートの島として有名だよね?あそこにそんな灯台が。

エミ: うん。備讃(びさん)瀬戸っていう、昔から航行の難所だった場所に、明治28年に建てられた洋式灯台なんだ。

サキ: 灯台って、なんとなく白く塗られてるイメージがあるけど、これはどうなんだろう?

エミ: いいところに目を付けたね!それがこの灯台の最大の特徴で、なんと「外壁無塗装」なの!

サキ: えっ、無塗装!?

エミ: そう!地元で採れた良質な花崗岩(かこうがん)を、ものすごく精緻に加工して、表面をツルツル(平滑)に仕上げて積み上げてるんだって。だから、石そのものの肌の美しさで勝負してるの。全国でもすごく珍しいらしいよ。

サキ: へぇー!ペンキで塗っちゃうのがもったいないくらい、石の加工技術に自信があったんだね。かっこいい!

エミ: まさに「石造の構造物としても完成度が高い」って評価されてるよ。

⑧ 絶海の孤島に立つサバイバル灯台!「水ノ子島灯台」(大分県)

エミ: そして、もう一つ!大分県佐伯市の「水ノ子島(みずのこしま)灯台」。こっちはね、もう、建ってる場所のレベルが違うの。なんと「絶海の孤島」!

サキ: ぜっかいのことう!?さっきの瀬戸内海とは、なんか響きからして過酷そう…。

エミ: そう!九州と四国の間の豊後水道(ぶんごすいどう)の、本当に小さな岩礁の上に、高さ41mもの灯台が建ってるんだって。明治37年竣工だから、これも近代だね。

サキ: うわー、そんな何にもない所に…。嵐とか来たらどうするんだろう。

エミ: だから、造りもすごい工夫がされてるんだよ。まず、壁が「外側が石造り、内側が煉瓦(れんが)造り」の「二重壁構造」になってるの。

サキ: 二重!?やっはり、それだけ頑丈にしなきゃいけなかったんだね。

エミ: で、一番びっくりするのが、その内部構造。9層にも分かれてて、なんと灯台の「中に」貯水槽、燃料室、果ては「詰員寝室」まで備えてるの!

サキ: えっ、寝室!?あの塔の中に住んでたってこと!?

エミ: そうみたい!「厳しい条件下にあって、必要な施設を備える工夫が見られ」ってあるから、まさにサバイバルのための設計だよね。

サキ: すごすぎる…。同じ灯台でも、男木島が「石の美しさ」っていう“意匠”だとしたら、水ノ子島は「サバイバル機能」っていう“技術”の結晶なんだね!

エミ: まさに!いやー、今回の重要文化財指定、本当に全部面白かった!防波堤に始まって、武家屋敷、お寺3連発(笑)、近代住宅、そして灯台まで…。日本の文化財って、本当にジャンルが広くて奥が深いね。

サキ: 私も!ただ「古いから大事」っていうだけじゃなくて、全部に当時の人の「技術」とか「暮らしの工夫」とか「祈り」が詰まってるのがよくわかったよ。エミちゃん、シリーズで解説してくれてありがとう!

エミ: どういたしまして!実はこれで終わりでなくて、追加指定っていうのが2つ残っているんだ。

⑨ 東京都内最古級のレンガ造り!「日本ハリストス正教会教団」建物群(東京都)

サキ: えっ、まだあるの!?(笑)もう、何が出てきても驚かないよ!今度は何?

エミ: あはは、ごめんごめん!今度は東京の建物、2件だよ。まず一つは、神田駿河台の「日本ハリストス正教会教団」の建物群!

サキ: あ!それって「ニコライ堂」のところ?

エミ: そう!大正解!「ニコライ堂(復活大聖堂)」はもうとっくに重要文化財だったんだけど、今回はその周りにある「旧本館」とか「旧住宅」とか4棟が追加で指定されるんだ。

サキ: へぇー、なんで今?

エミ: この旧本館とかが、ニコライさんが明治8年に建てたもので、なんと「東京都内現存最古、全国有数の古さ」を誇る煉瓦造建築なんだって!

サキ: 最古級のレンガ造り!すご!

エミ: 関東大震災で改築されたけど、1階のレンガ造りの部分は当時のままらしいよ。しかも、「旧図書館」はあのジョサイア・コンドル設計だって!

サキ: えー!鹿鳴館とかのコンドル!?そんなのがあったんだ!

エミ: そうなの。ニコライ堂だけじゃなくて、この建物群全部があってこそ、明治時代の教団の敷地構成がわかるっていう、歴史的価値がめちゃくちゃ高いんだって。

サキ: なるほどー。ニコライ堂の「仲間たち」がまとめて評価された感じだね。

⑩ 建物じゃなくて「土地」!?「スカイハウス(旧菊竹清訓自邸)土地」(東京都)

エミ: そして、今度こそ本当に最後の追加指定!これも東京で、文京区にある「スカイハウス(旧菊竹清訓自邸)の土地」!

サキ: えっ、『土地』!?建物じゃなくて?

エミ: そう!建物(スカイハウス)自体は、戦後を代表する建築家の菊竹清訓さんの自邸で、独創的すぎて、すでに重要文化財に指定されてるんだ。

サキ: へぇー。スカイハウスって、なんか聞いたことあるかも。宙に浮いてるみたいな家だっけ?

エミ: そうそう!「メタボリズム」っていう建築運動を先駆的に体現した代表作なんだって。

サキ: メタボリズム…新陳代謝みたいな?

エミ: そう!社会の変化に合わせて建物も成長していく、みたいな思想らしいよ。で、今回の指定はその「土地」。

サキ: なんで土地だけ?

エミ: そのスカイハウスが建ってるのが「上下に道路が通る雛壇上の敷地」で、この特殊な土地と建物が一体になって、あの独創的なデザインが生まれてるから。だから「住宅と一体となって価値を形成しており、あわせて保存を図る」ってことみたい。

サキ: なるほど!建物だけじゃなくて、その建物が建ってる「場所」込みで一つの作品ってことか!面白いね!

エミ: 今度こそ全部!(笑)いやー、インフラからお寺、近代建築にその土地まで…。文化財って本当に奥が深い!

サキ: 本当だね。毎回勉強になるよ。エミちゃん、ありがとう!

この記事へのコメントはありません。