慶長19年4月16日(1614年5月24日) 豊臣秀頼が方広寺大仏の鐘を鋳る。鐘の銘文のうち「国家安康」が「家康」を分断する呪いを込めたとの言いがかりで、豊臣家滅亡のきっかけとなったことで知られている。

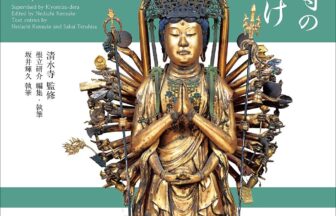

方広寺は、天正17年(1589)に豊臣秀吉が東大寺の大仏殿を模して創建された。開山は、秀吉の高野山攻めで和平の仲介に活躍した僧侶の木食応其(もくじきおうご)。

京都市東山区茶屋町に方広寺大仏殿跡及び石塁・石塔があり、国史跡。

慶長19年4月16日(1614年5月24日) 豊臣秀頼 方広寺大仏の鐘を鋳る

- コメント: 0

この記事へのコメントはありません。