【金曜日の深夜 23:30 路地裏の街中華「上海軒」にて】

店内は仕事帰りのサラリーマンや学生の団体で賑わっている。厨房から中華鍋を振る音と、油の爆ぜる音が心地よいBGM。エミとサキのテーブルに、店の中国人のふくよかなママさんが生ビールとレモンハイのジョッキと、ザーサイとメンマの盛り合わせを持ってくる。

ママさん: いらっしゃい、いつもありがと。きょうちょっと団体さんの注文多くて、パパ一人で頑張って作ってるから、食べ物ちょっと待ってくれる?ザーサイとメンマはおまけネ。

エミ: あぁ、ママさん、ありがと。私たちは後回しで、その代わりゆっくりさせてもらうわ。

サキ: うん、いいよいいよ。パパさんがんばっ!(笑)

エミとサキはレモンハイと生ビールで乾杯する。

サキ:(両手で持って一口こくんと飲み、幸せそうに)ん〜っ! おいし〜♡ 今週もお仕事がんばったもんねぇ。やっぱり金曜の夜は、エミちゃんと中華食べてる時が一番幸せだよぉ

エミ:ふふ、お疲れ様、サキちゃん。今週は特に忙しそうだったもんね。(片手でジョッキを持ち上げて一気にごくごくと飲んで)ぷはーっ!やっぱ酎ハイ抜きレモンハイはうまい!

サキ:あはは、それってただのレモンスカッシュじゃない? エミちゃんアルコール飲めないんだもんね。ねえエミちゃん。さっきからその本、ずーっと読んでない? 餃子とレタスチャーハンまだかなーって思って見てたんだけど、なんかメモまで挟んであるし。何読んでるのぉ?

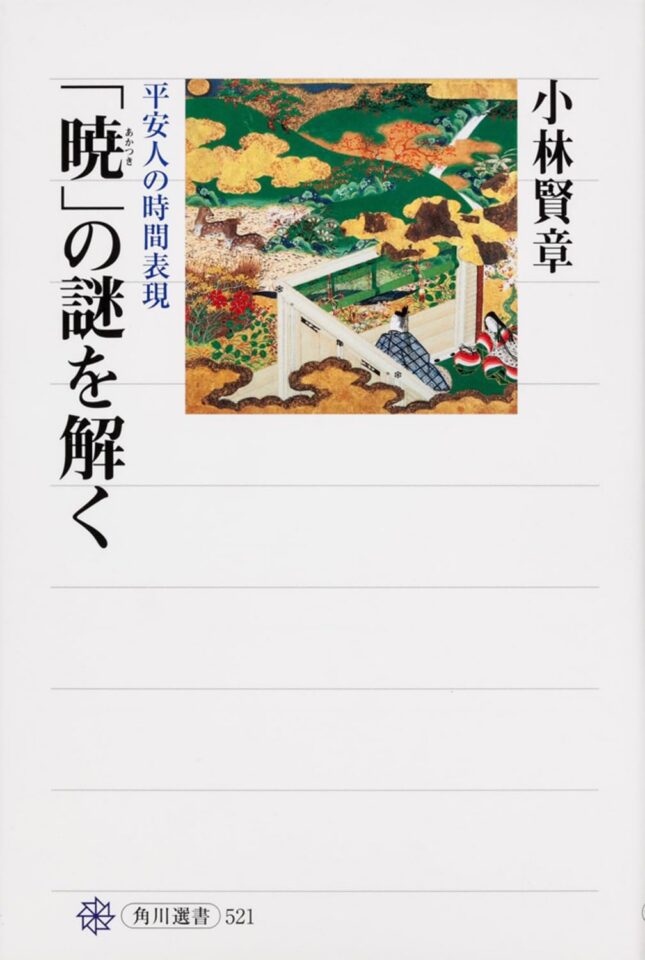

エミ:あ、これ? 元同志社女子大学教授で国文学者の小林賢章さんの『「暁」の謎を解く――平安人の時間表現』(角川選書)っていう本なんだけどね。これ、ちょっと震えるくらい面白いのよ。私たちが今まで学校で習ってきた古文の常識が、根底からひっくり返るような発見が書いてあって。

サキ:へぇ〜、常識がひっくり返る? 平安時代の話だよね? 『春はあけぼの〜』とか、そういう雅な世界のお話じゃないの?

エミ:ふふふ。まさにそれ!『枕草子』の世界よ。その「あけぼの」って日の出時間帯よね。それにかかわる「暁(あかつき)」の話なんだよね……。サキちゃん、突然だけどクイズです! 現代の私たちが思う「日付」が変わる時間は午前0時、つまり24時よね。じゃあ、平安時代の「日付」が変わるのは何時だったと思う?

サキ:えー? 何時だろ……。昔は電気もないし、お日様が出てきたら新しい一日なんじゃないかな? 朝の6時とか?

エミ:ブブー。残念でした。答えはね、午前3時なの。正確には「丑(うし)の刻」が終わって「寅(とら)の刻」になるタイミングね」

サキ:えええっ!? 午前3時ぃ!? まだ真っ暗じゃん! なんでそんな中途半端な時間なの〜?

エミ:中国の時刻制度にならって、十二支の「寅」を一日の始まりとしたからなんだけどね。この「日付変更時点=午前3時」っていう認識を持つだけで、今まで現代の感覚だと「なんか変じゃない?」って思われてきた古典文学の謎が、まるでパズルのピースがハマるみたいに解けちゃうのよ。

サキ:(山盛りのザーサイを箸でつつきながら)へえぇ、午前3時かぁ……。私だったら「これから寝る」って思う時間だなぁ。それが一日の始まりって言われてもピンとこないけど……例えばどんな謎が解けるの?

コンテンツ

清少納言の「矛盾」と午前3時の秘密

エミ:一番わかりやすいのが、『枕草子』の有名なシーンよ。二九三段の話なんだけど、ある夜、時を知らせる役人が『丑四つ(うしよつ)』、つまり午前2時30分を告げる声が聞こえたの

サキ:うんうん、今でも時々怪談とかで聞く「丑三つ時」のあとの時間ってことね。お化けが出そうな時間だよぉ。

エミ:それで、その声を聞いた、清少納言は「明けはべりぬなり」ってつぶやくの。

サキ:えっとぉ……「明け侍りぬなり」ってことは、「ぬ」って確か完了だから、「夜が明けちゃいましたね」ってこと? ……変だよね? まだ2時半でしょ? お外真っ暗なのに。

エミ:そうなの! だからこれまでの国文学者の先生たちは困ってたのよ。「清少納言が時間を勘違いしたんじゃないか」とか「いや、夏至に近い時期なら薄明るいのか?」とか、いろんな解釈がされてきたんだけど、どれも苦しい説明だった。でもね、ここでさっきの「午前3時ルール」を使うと…

サキ:あ……っ!

エミ:そう。この「明く(あく)」という動詞の意味が、「夜が明けて空が明るくなる」という意味じゃなくて、「日付が変わる(=午前3時になる)」という意味だとしたら?

サキ:そっかぁ! 「もうすぐ3時になって、日付が変わっちゃうよ」って意味だったってこと?

エミ:大正解! 当時は午前3時が朝廷の活動開始時間でもあったから、「もう日付も変わるし、お仕事の時間になるわよ。あと30分しかないのに寝るつもり?」っていうニュアンスで言ったとすれば、会話としてめちゃくちゃ筋が通るのよ。

サキ:すごーい! やっぱり清少納言さんはボケてなかったんだね(笑)。現代人の私たちが勝手に『明く=明るくなる』って思い込んでただけなんだぁ!

エミ:この本はね、そうやって『明く』という動詞を再定義することで、古典文学全体を読み解き直そうとしてるの。動詞『明く』は原則として『日付が変わる』『午前3時になる』という意味で使われていた。これがこの本の核となる発見なのよ。」

(ママさんがレタスチャーハンを運んでくる)

サキ:わぁ、来た来たっ! いただきまーす! (熱々のチャーハンを頬張りながら)ん〜っ! おいし! ……でエミちゃん、その「午前3時説」を使うと、他にもいろいろ分かっちゃうの?

「暁」と「有明」の本当の姿

エミ:もちろん。まずは本のタイトルにもなってる「暁(あかつき)」ね。これ、サキちゃんはどういう時間のイメージ?

サキ:うーん、夜明け直前の空の色かなぁ? 空がうっすら紫色になっていって一気にオレンジ色に空が染まるような……ダイナミックで変化に富んだ色をイメージするかな? アカだけに赤色系の色で、曇りや雨の日には「暁」は無いって感じがするわ。まさに「あかつき」(日の出直前)と「あけぼの」(日の出直後)は順番に連続しているような、重なっているような。

エミ:それがね、この定義だと違うの。「暁」っていうのは、日付が変わった午前3時から、次の時間帯の「朝(あした)」が始まる午前5時までの、厳密な2時間のタイムスロットを指す言葉なの。

サキ:空の色じゃなくて、時間帯の名前だったのね。確かに清少納言はそういう使い方していたもんね。

エミ:そう。もともと奈良時代には「アカトキ(明く+時)」といっていたのが、平安時代に「アカツキ」と呼ぶようになったみたい。どちらにせよ「暁」っていうのは、午前3時だから、基本的には真っ暗な時間帯なのよ

サキ:へぇぇ……。じゃあ「暁」って、赤系よりは青系、もしかしたら黒系のことばなんだねぇ。

恋人たちのタイムリミットは「午前3時」

エミ:そしてもう一つ、衝撃的なのが「有明(ありあけ)」よ。暁と有明は同じ時間帯を意味するの。そうすると、暁が午前3時に前倒しされたら、有明も前倒しして考えないといけなくなるの。

百人一首にも採用されている「有明の月」ってあるじゃない?これは古今和歌集に載る「あさぼらけ ありあけの月とみるまでに よしののさとに ふれるしら雪」(坂上是則)って歌ね。 これ、どういうお月様だと思う?

サキ:えっとねぇ、『夜が明けてもお空に残ってる月』だよね? 明るくなった朝の青白いお空に、うっすら白く透けて見えるお月様ーーのこと?

エミ:それも間違いではないんだけど、この本の定義でいくと「有明」は「日付が変わっても有る月」、つまり『午前3時を過ぎても空にある月』のことになるの。

サキ:んん? 午前3時を過ぎてもあるってことは……

エミ:そう、文学作品の用例を詳しく調べると、有明の月が見えている場面って、ほとんどの場合まだ真っ暗な時間帯なのよ。

サキ:ええーっ! イメージ全然違うぅ! 爽やかな朝に飲み込まれて輝きを失いつつある風情のあるお月様じゃなくて、真夜中の暗闇に光るお月様のことなの!?

エミ:そうなるよね。『源氏物語』なんかでも、女の人が男の人を待っているシーンで「有明の月が出た」みたいな描写があるけど、あれは「朝になっちゃった」じゃなくて、「3時を過ぎて日付が変わっちゃった(のにあの人は来なかった)」っていう絶望的な深夜の暗闇の月なのよ。

サキ:うわぁ……なるほどなるほど、それはそれで絶望を照らす月、そっちの方がエモいかも……。一人ぼっちですごく寂しいね。深夜3時のお月様かぁ……

(サキ、レモンサワーをおかわりする)

サキ:すいません、レモンサワーをくださ〜い!私は酎ハイ入りで(笑) ……なんかさ、平安時代の人たちって、私たちが思ってるよりずっと時間を気にしていたんだねぇ。

エミ:そうなの。それが恋愛事情にも深く関わってくるのが面白いところでね。サキちゃん、「夜もすがら」とか「夜一夜(よひとよ)」って言葉、知ってる?」

サキ:うーん、夜もすがらは知ってるよ。「一晩中」って意味でしょ? 「一晩中語り明かした」とか「明るくなるまで愛し合った」とか。

エミ:そう。でも、その「一晩中」のゴール地点も、午前3時になるよね。

サキ:へ? 3時で終わり?

エミ:だって、3時で日付が変わっちゃうんだもん。だから「一晩中語り明かした」って言っても、午前3時には解散してることになるわ。

サキ:早っ!! 解散早すぎだよぉ!! ちょっとぉ、もっと一緒にいてあげなよぉ!(笑)

エミ:ふふふ。当時の通い婚のルールだと、男性は明るくなって顔を見られる前に帰らないといけないから、3時っていうのはちょうどいい帰宅の合図だったのかもね。だから「明かす(あかす)」っていう動詞も、「朝を迎える」というより「午前3時まで時を過ごす」って意味で使われてるの。

サキ:なるほどねぇ……。じゃあ今宵(こよい)っていうのも、3時までってこと?

エミ:その通り。「今宵」には「今晩」と「昨晩」の両方の意味があるけど、どちらにせよ終了時点は午前3時。3時を過ぎたら「今宵」は終わって「暁」になるの。

サキ:徹底してるなぁ。午前3時になったらピシャリと終わりなんだね。

エミ:あと面白いのが、「さ夜更けて」と「夜をこめて」の違いね。「さ夜更けて」は、夜中(午後11時から午前3時くらい)を経て、タイムリミットの午前3時に向かって時がズブズブと進んでいる状態。

サキ:「ズブズブ」って(笑)。でもなんか分かるかも。終電直前の「ああ、もうすぐ楽しい時間終わっちゃうよぉ」って焦る感じかなあ。

エミ:一方で「夜をこめて」は、後ろに続く言葉によって意味が変わるの。たとえば「夜をこめて~する(継続する動作)」なら「3時までずっと」って意味になるし、「夜をこめて~した(瞬間の動作)」なら「3時になって~した」って意味になるんだって。

サキ:へぇ〜、文脈で変わるんだね。でもどっちも、常に「3時」を気にしてるってことになるよね。

「冬はつとめて」は午前5時! 平安女子の朝活

エミ: 「暁」が午前3時〜5時に厳密に固定されていたとわかってくると、『枕草子』の「春はあけぼの」の「あけぼの」は、日の出の前後の時間帯を表現しているから、サキちゃんがイメージしていた空の色が変化するタイミングっていうのは、「あけぼの」では表現できるけど、「暁」では表現できないことになるよね。太陽が昇る時間って固定されていないから……

サキ: 「春はあかつき」って言い換えはできないんだね。平安女子たちは、時計のような絶対的な時間と、自然現象による時間の変化を、言葉たくみに使い分けてたってことになるよね。感受性半端ないかも!

エミ: そうだね。そこらへん、デジタル的な時間とアナログな時間概念がごちゃまぜになっているから、私たちが読むときに「うん?矛盾してない?」ってなるけど、デジタル的な時間も併存していたんだって考えると、「今と変わらなくない?」ってかえって共感できることが増えそう。

サキ: じゃあさぁ、一つ枕草子で不思議なのがあって気になっていたんだけど、それも解けるかな?

エミ: なになに?

サキ: 春はあけぼの 夏は夜 秋は夕暮 まではいいけど、「冬はつとめて」ってなるじゃん?「つとめて」ってなによ?て思ってたの。

冬は、つとめて。雪の降りたるは、言ふべきにもあらず。霜のいと白きも。またさらでも、いと寒きに、火など急ぎおこして、炭持てわたるも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も、白き灰はひがちになりて、わろし。

エミ: あ、なるほど! 辞書的には「冬は早朝がいい感じ〜」って意味になるけど、「つとめて」って何時よ?ってなるよね。

サキ: そうなの。昼になりて、ってあるから午前中かなってわかるけど。

エミ: ふふ、その早朝を意味する「つとめて」っていうのも、この本によると、実はすごく厳密な時間帯が決まってるデジタル的な時間概念のほうなのよ。デジタル的時間概念「暁」は午前3時から5時までだったじゃない? 「つとめて」はその直後、午前5時から始まる時間帯なの。

サキ: えっ、「暁」の続き物だったの? 3時から5時が「暁」で、5時からが「つとめて」?

エミ: その通り。この二つの時間は重ならないの。「暁」が終わって「寅の刻」から「卯(う)の刻」、つまり午前5時になった瞬間から「つとめて」が始まるのよ

サキ: へぇぇ……。でも冬の朝5時って、まだ真っ暗だし寒そうだよねぇ

エミ: だからこそなの! 『枕草子』の「冬はつとめて」の段って、どう続いてる?

サキ: うーんと……雪が降ってるとか、霜が白いとか……あと、火鉢? 炭を持ってく話だ……

エミ: 「火など急ぎおこして、炭もて渡るも、いとつきづきし(似つかわしい)」って書いてあるわよね。これって、人々が布団から出て、活動を開始する時間だからこその描写なの。

サキ: あ、そっか! 3時の「暁」は男の人がこっそり帰る時間だけど、5時の「つとめて」は、お屋敷の人たちが起きて「寒い寒い!」って言いながら火を起こして働き始める時間なんだ!

エミ: そう! 「つとめて」は広い意味では午前11時頃までを含むこともあるんだけど、単独で使われる時は、この活動開始直後の「午前5時から7時(卯の刻)」を限定して指すことが多いの。だから「冬はつとめて」っていうのは、単なる「早朝」というより、キンと冷えた空気の中、屋敷が一斉に動き出す午前5時過ぎの活気を切り取った言葉なのよ。

サキ: なるほどぉ〜。なんか映像が浮かんできたかも。まだ薄暗い廊下を、女房たちが炭を持ってバタバタ走ってる感じだね。

エミ: ちなみに、さっきの暁(3時)で別れた恋人たちが、家に帰り着いて「今朝は別れるのが辛かったね」なんていう手紙を書くのも、この「つとめて」の時間帯なんだって。

サキ: むふふ。3時にバイバイして、5時に「もう会いたい」ってLINEするみたいな? 平安貴族はマメねぇ(笑)

平安女性の「体内時計」

(エミは、酎ハイ抜きウーロンハイを注文する)

エミ:今まで歴史の世界では「平安時代の女性は、時計もないし、時間なんて気にせずおっとり暮らしていた」なんて思われがちだったの。男性は日記に「子(ね)の刻」とか12進数の時間情報を漢文で書いてたけど、女性はそういうの使わないからって、思い込みね。

サキ:うんうん、なんとなく「お月様が綺麗ねぇ〜」みたいな感じで、時間を気にせずふんわり生きてたイメージあるよ。

エミ:でも、この本はそれを否定してるの。彼女たちは「子の刻」みたいな数字を使わなくても、「暁」や「有明」、「夜もすがら」といった言葉を使い分けることで、午前3時という時間を強烈に、そして精密に意識していたってことなのよ!

サキ:かっこいい……! なんか、平安の女の人を見る目が変わっちゃったかも。彼女たちの中には正確な体内時計があったんだねぇ。

エミ:でしょ? 「明く」の意味ひとつ再定義するだけで、彼女たちの生活のリアリティがぐっと増してくる。これだから歴史の言葉を掘り下げるのはやめられないのよね!

サキ:ほんとだねぇ……あ、エミちゃん、スマホ見てみて。

エミ:ん? あ、もう25時半! 終電ないわね…やばい…

サキ:でもさ、平安時代流に言えば、まだ「今宵」は終わってないってことでしょ?

エミ:そうね。日付変更時点の午前3時までは、まだ「今日」だわ!

サキ:えへへ、じゃあさ、もう一軒カラオケに行かない? 「明く(3時)」までは飲み明かそうよぉ!エミちゃんはノンアルコールで!

エミ:ふふ、サキちゃんったら。いいわよ、行きましょう。でも3時になったらきっちり解散よ? 私たちも平安人を見習って、時間を厳守しなきゃね(笑)タクシーGOで予約したわ。

サキ:はーい! エミちゃん大好き! じゃあママさーん、お会計お願いしまーす!

「江戸っ子」が時間感覚をこじらせた!?

(配車したタクシーを待ちながら)

サキ: ……でもさ、エミちゃん。話聞いてて思ったんだけどぉ。平安時代の人って、2時間単位だけど、午前3時と言ったら今の私たちの時計の午前3時と同じだったんでしょ? しかも時間を厳密に守ってたなんて、意外と私たち現代人の感覚に近い気がするなぁ。なのに、どうして現代人は平安時代の人の時間感覚を読み違えていたのかしら?

エミ: おっ、サキちゃん鋭い! そうなのよ。実は平安時代の時間感覚って、ある意味では現代に近い「デジタル」的な感覚だったの。

サキ: だよねぇ? なのに、なんで私たちは「昔の人は時間が曖昧だ」とか「夜明けが一日のはじまりだ」なんて勘違いしちゃってたのかなぁ?

エミ: ふふふ。その犯人はね……ズバリ『江戸時代』なのよ!

サキ: えっ、まさかの江戸時代?

エミ: そう。実は、平安時代から現代にいたるまで、日本の時間制度は大きく変化してるの。特にややこしいのが江戸時代での変化ね。まず、平安時代の「日付変更時点」は午前3時だったでしょ? これが江戸時代になると、なぜか1時間ズレて、午前4時になったの。

サキ: へ? なんで1時間遅刻しちゃったの?

エミ: この本でも理由はよく分かってないそうなの 。でも、江戸時代の大名行列なんかが旅に出発する時間を「七つ立ち(ななつだち)」って言うんだけど、これがだいたい今の午前4時頃なの 。これは「日付が変わるタイミングで出発する」っていう、平安時代からの伝統を引き継いでいたからだと考えられているわ。

サキ: へぇ〜、4時出発かぁ。それでも結構早いけどねぇ。

エミ: で、もっと重要な違いがあるの。平安時代は「1時間の長さが一定」だったけど、江戸時代は「不定時法(ふていじほう)」っていうシステムを採用しちゃったのよ。

サキ: ふていじほう?

エミ: そう。日の出(明け六つ)から日の入り(暮れ六つ)までを等分して「一刻」とするやり方 。これだと、夏は昼間が長いから「昼の一刻」が長くなるし、冬は逆に短くなるの

サキ: うわぁ、ややこしい! 季節によって1時間の長さが変わっちゃうんだ!サマータイム的な?

エミ: そうなの。夏場は労働時間が増えて、冬場は日が沈めば仕事も早く終わる、ある意味で合理的といえば合理的なんだけど、現代の私たちは、この「江戸時代の曖昧で伸び縮みする時間感覚(不定時法)」のイメージが強すぎて、それをそのまま平安時代にも当てはめちゃってたのよ。「昔の人だから、どうせ時間なんてお日様任せのアバウトなものでしょ?」って。

サキ: あーっ! なるほどぉ! 江戸時代のイメージのせいで、さらに古い平安時代も『ゆるふわ』だと思っちゃってたんだ!

エミ: でも実際は、平安人は現代人と同じように、季節に関係なく一定のリズム(定時法)で、午前3時という厳密な区切りを持って生活していた。むしろ江戸時代よりキッチリしてたかもしれないわね。

サキ: すごいねぇ。平安→江戸→明治って進むにつれて、時間が進化したのかと思ったら、一回ややこしくなってたんだ(笑)

エミ: そう。明治になって西洋の時計が入ってきて、日付変更時点は夜中の0時になり、システムも再び定時法に戻った 。つまり私たちは、『一周回って平安人に近い感覚』を取り戻したとも言えるのよ。

サキ: そっかぁ……。じゃあ、さっきの『3時まで飲み明かす』っていうのも、あながち間違った感覚じゃないってことだね!

エミ: ええ、平安流の正しい「定時法」での夜更かしね(笑)。ただし、江戸っ子みたいに「冬だから夜は長い!」なんて言い訳は通用しないから、3時厳守で帰るわよ?

(エミとサキは午前3時まで歌い続け、午前3時を過ぎると時間感覚を平安人から現代人へと切り替えて夜が明けて始発が動き出すまでカラオケで歌い続けたのでした)

この記事へのコメントはありません。