弘仁14年3月1日(823年4月15日) 越前国から江沼郡と加賀郡を分割し、加賀国を建てる。(日本紀略)

実は加賀国は平安時代に入ってから越前国の東部分を分割して建てられた比較的新しい国でした。

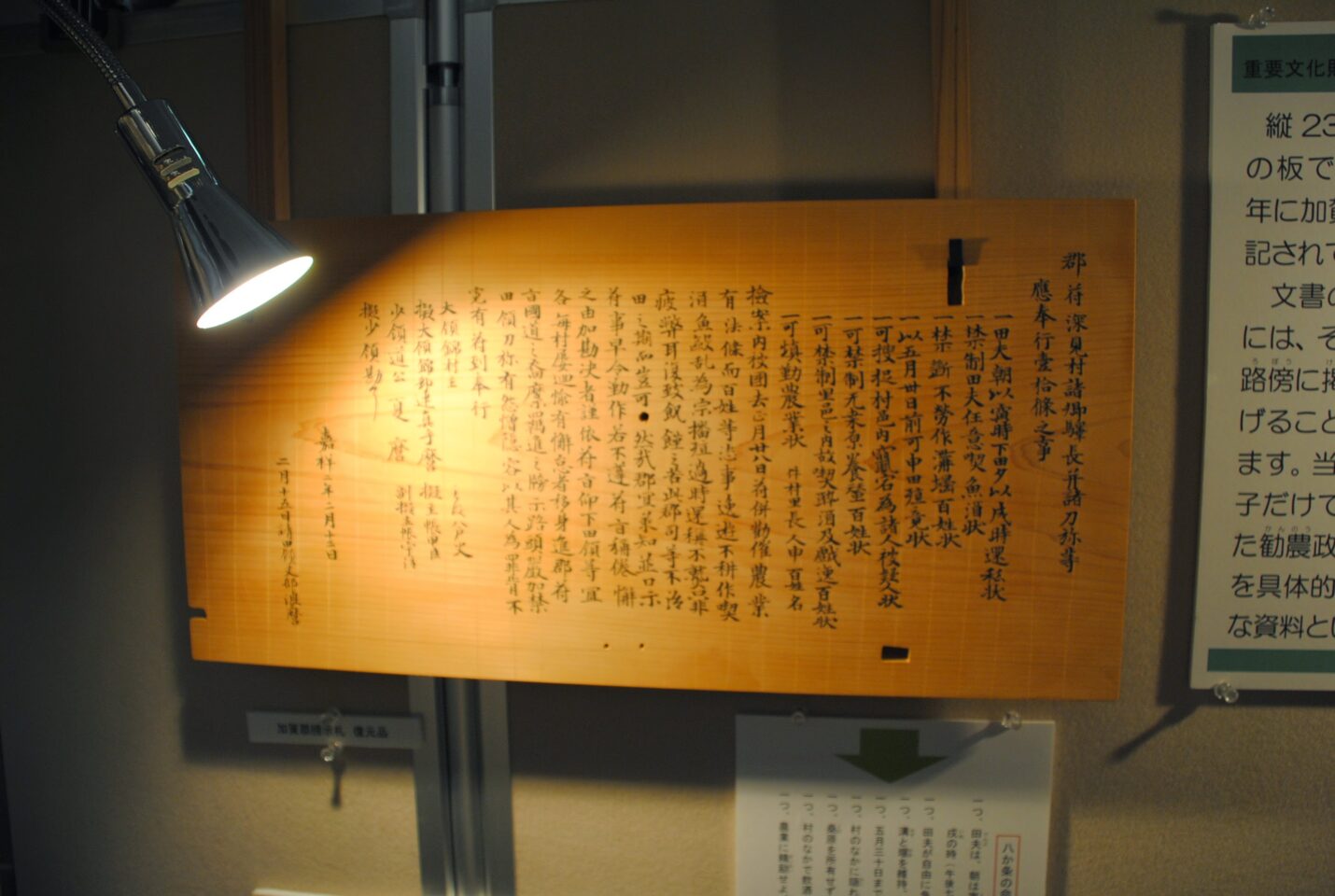

復元された加賀郡牓示札

平成12年(2000年)には加賀国・越中国・能登国の境界付近にあたる石川県津幡町(金沢市の東)の加茂遺跡(国史跡)から、建国の823年から四半世紀後の嘉祥年間(848~851年)の加賀郡での百姓の心得を記した「加賀郡牓示札(牓示札は中世以降の高札にあたる外に掲示するもの)などが出土してニュースとなりました。加賀郡の役所跡と見られています。重要文化財。

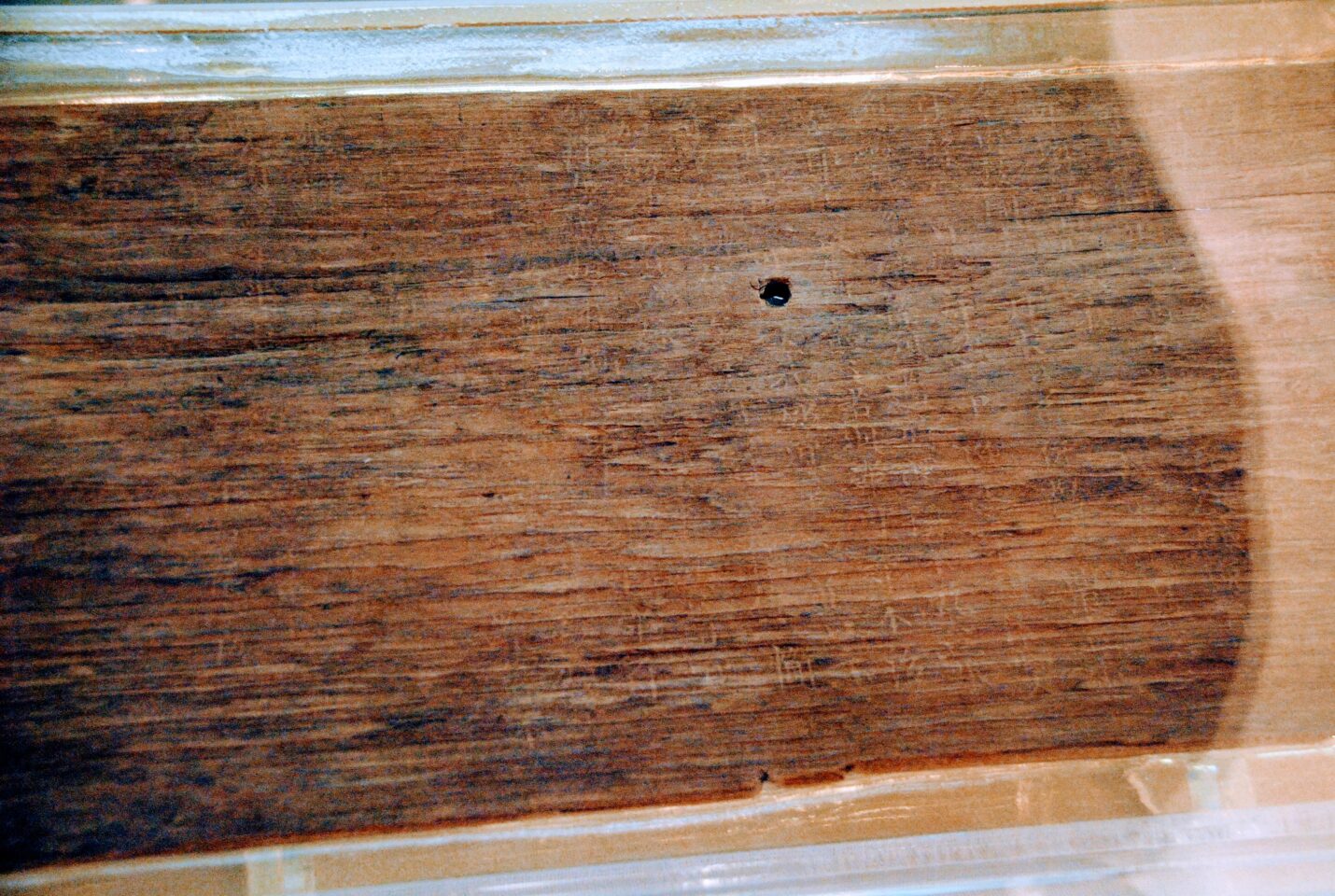

現物(重要文化財)は文章を読める状態ではない

かろうじてよく見ると文字があるなというほど。赤外線によって読めることができた

加賀国府は金沢から西よりの小松市の古府シマ遺跡周辺と見られています。

河北潟と宝達山脈とに挟まれた平野部に位置し,加賀国・越中国・能登国の境界付近にあたり,遺跡の東端付近を北陸道駅路が通過している。平成12年の調査では,駅路側溝に連結する大溝から百姓の心得を記した加賀郡牓示札をはじめとする複数の木簡が出土し注目を集めた。河北潟につながる東西方向の南北2本の大溝に沿って,倉庫をはじめとする複数の掘立柱建物や仏堂跡が検出されている。

駅路の敷設と廃絶時期が南北二つの大溝周辺の掘立柱建物群の成立時期と廃絶時期に合致すること,二つの大溝は遺跡と河北潟を結ぶ運河としての機能が考えられ,大溝の岸に沿って倉庫群が造られていることなどから,この遺跡は日本海の海上交通と北陸道駅路を用いた物資の運搬に関わる公的な性格が考えられる。また加賀郡牓示札等の出土木簡からは,百姓の管理のための施設や剗)としての機能も有していたことが推測される。

水陸双方の交通に関連する施設であるとともに,百姓の管理などさまざまな機能を持った加賀郡家(郡衙)の出先機関である可能性が考えられ,奈良時代から平安時代の交通政策のみならず,地方支配の実態を知る上で重要である。(国指定文化財データーベースより)

・発掘時の様子を伝える一般向けの石川県埋蔵文化財センターの冊子(PDF)

この記事へのコメントはありません。