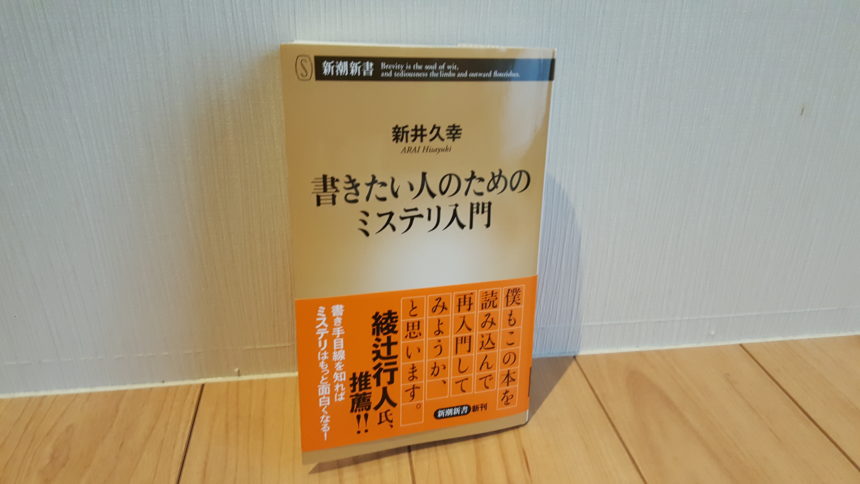

「小説新潮」の編集長などを務めた新潮社の名編集者の新井久幸さんの『書きたい人のためのミステリ入門』(新潮新書)を読了。

ミステリ小説の書き方というテーマだが、むしろミステリの読み方や楽しみ方に、情報は集中されている。

端的に言うと、ミステリにはいろいろな型(お約束)があるということ。落語のように、コンテクストの高いエンタメジャンルなのだ。

例えば、第三者視点の地の文でウソは書かないなど、フェアであることといった書き手のルール。

ミステリの〈目的地〉が、犯人は誰かを当てるwhoと、犯人の動機の意外さに焦点を当てるwhyがあり、前者は目新しさに限界があるが、後者は無限なこと。

よく「人間が書けていない」と新人賞の落選作品に対して言われるが、筆者のようなベテラン編集者でさえも、「人間をかけてる、書けてない」は判断が難しいそうだ。

解決策として、登場人物の一貫性をあげる。行動の必然性も。モトカノが裏で主人公のピンチをサポートしてくれるなんていうのは、ダメな例。昭和のミステリ(活劇もの)小説はわりとそんな都合のいい女がでてきたような気がする。

海外ものをのぞいて、日本の昭和のミステリがあまり古典文学と思われていないのも、都合のいい女性のキャラ設定があるからかなぁとも感じた。江戸時代の話ならともかく。

そして、大正時代なら、ギリギリセーフかもしれない。筆者は、連城三紀彦の大正時代がモチーフの「花虐の賦」を上げて作品分析しているが、これが昭和の芸能界が舞台なら、現在における名作として例に上げられただろうか、とも感じた。

鬼滅の刃の舞台が、大正時代なのが、大ヒットしたことと無縁ではあるまい。

著者がこのブログを読んでくれ、ツイートしてくれた。ありがとうございます。

【書評】新井久幸著『書きたい人のためのミステリ入門』(新潮新書)

— 日本の文化と歴史を朗読で再発見 (@tougeidaisuki49) December 30, 2020

小説新潮の元編集長が客観視する創作論 https://t.co/c7hPwFYIw3

この記事へのコメントはありません。