「戦争は終わった。世界は美しい。そして私がやるべき役割も、これで終わりだ。あと一つを残して。でもそのことは、まだ今は考えたくない

」(386ページ)

「さっきまで、今日の空がこんなに美しくなければよかったと思っていた。私の心と同じく、雨が降り出しそうな重苦しい曇天であればと。だけどそうじゃない。これで正しかった。晴れていてよかった。

」(403ページ)

深緑野分『ベルリンは晴れているか』(2018年、筑摩書房)。第二次世界大戦の敗戦国ドイツ、降伏から2か月後の1945年7月に起きた2日間の小さな、そして深い旅が描かれる歴史小説だ。

主人公は、17歳の少女アウグステ・ニッケルと、25歳くらいの「元ユダヤ人俳優」ファイビッシュ・カフカ。圧倒的で繊細な描写によって、戦時下および終戦直後のドイツの重苦しい生活と社会が活写され、ときおり対称的に描写される自然の美しさがまた、その残酷な時代を描き出す。

かつて、ナチスから逃げたトーマス・マンは、高い文化度を持つよいドイツ(文化)とナチスの悪いドイツ(政治)に分けることに反対した。本書が描く美しさと醜さを併せ持つドイツはまさに、いいところのみを、もしくは悪いところのみを、因数分解することはできない。それは、ドイツだけでなく、日本も、そしてどんな国や民族たちにも共通することだ。

本書の物語は、ある裕福な演奏家の男性の死を巡り進む。この場所に正義の人はいない。だれもが罪を抱えて生きている。「戦争だったから」と主人公たちは言うが、現代の「平和」も薄い皮を剥けば、同じような人間の本性が隠されていることを思う。

2019年に「本屋大賞」で3位となった本作。ミステリーとしても、人間の根源的な罪と許しに踏み込んだ文学作品としても、優れた小説だ。

物語の構成

物語は、7月14日から16日までの3日間が主軸で、章と章の間に、17年間の過去が明かされていく「幕間」が挟まれている。時間軸が2軸ある。

1章

1945年7月14日(夜)~7月15日朝(カフカとの旅の始まり)

幕間1

1928年6月 アウグストの誕生~1933年 アウグスト4歳

2章

7月15日朝~昼

幕間2

1939年 アウグスト11歳

3章

7月15日夕方~夜

幕間3

1940年 アウグスト12歳~1943年6月22日 アウグスト15歳

4章

7月16日朝~午後

幕間4

1943年6月22日 アウグスト15歳~1945年7月2日アウグスト17歳

5章

1945年7月16日から半年後

幕間

1945年7月8日

主人公のイメージ

アウグスト 17歳で英語が話せるドイツ人少女。丸顔で茶色い髪を三つ編みにしながら、老けていると自分もほかの人にも見えるのは、両親の死やソ連軍による強姦、殺人など壮絶な人生を短期間で過ごしたから。しかし、意志と実行力の強さから、人を魅了する女性だったのだろう。色々な人が彼女を遠巻きに手助けする。(絵は評者のイメージです)

カフカ 25歳くらいのドイツ人のユダヤ人俳優。おちゃらけた性格で、詐欺や泥棒の常習犯。ある人を探しているアウグストに付いていくうちに、本当の自分探しの旅となる。途中で名前がジギに変わる。

実際の風景

本書は巻末にあるように、実際に現地を取材し、様々な研究などを反映しています。

文章だけでは伝わらない驚きの写真も、これまでに数多く刊行されています。

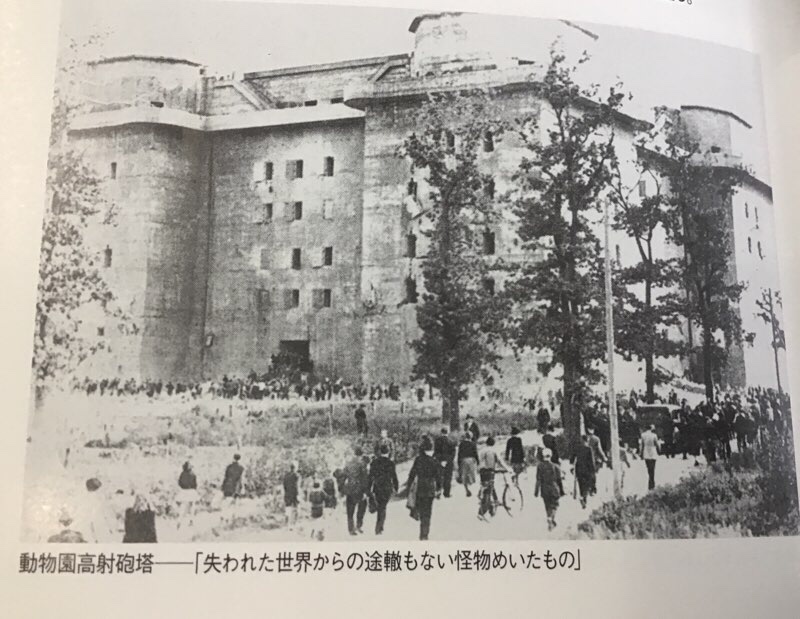

動物園の高射砲塔

写真を見るまでは想像もつかなかった大きさの建物でした。

(引用:akg-images/ullsitien bild、ロジャー・ムーアハウス『戦時下のベルリン』(2012年、白水社)

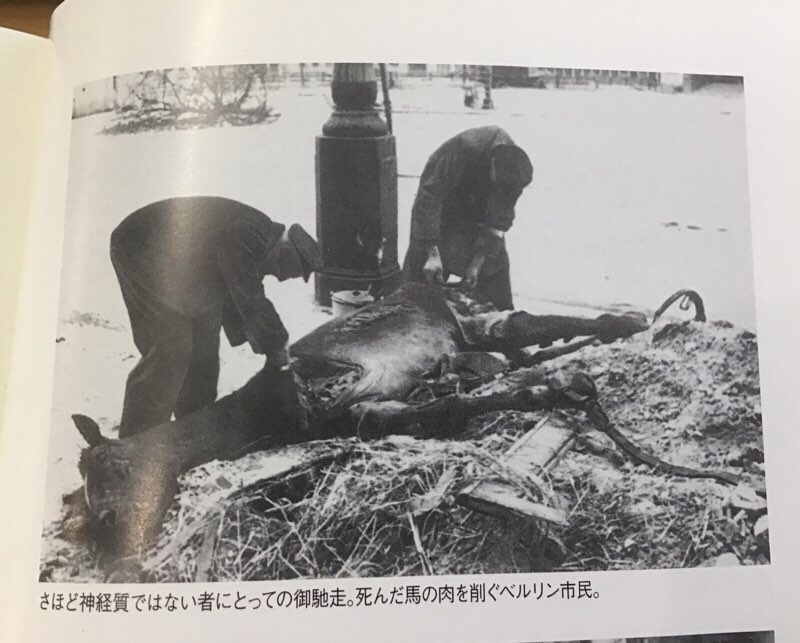

本書の空襲後のベルリンの様子で出てくる、焼けた馬

(引用:Bundesarchiv Bild 183-R77871、ロジャー・ムーアハウス『戦時下のベルリン』(2012年、白水社)

差別されたユダヤ人たち

本書で、非常に凄惨な差別を受けていたユダヤ人。どんなに語り尽くそうとしても、その屈辱と悲惨な運命は語り尽くせないでしょう。

(引用:Bundesarchiv Bild 183-B044991,183-R99993、ロジャー・ムーアハウス『戦時下のベルリン』(2012年、白水社)

盛んになったスポーツ

本書では戦時中もベルリンの生活は、悲劇的なものとして描かれていますが、ロジャー・ムーアハウス『戦時下のベルリン』(2012年、白水社)は興味深い指摘をしています。ムーアハウスは1968年英国生まれの歴史家(ノンフィクション作家)です。

戦争勃発と同時に多くの者が深刻な衝撃を受けたにもかかわらず、日常生活で生じた変化は、実際上、かなり微妙なものだった。

事実、開戦の段階では、すべて平常に見せようとする意識的努力がなされた。娯楽とスポーツは平和時よりも盛んになった。

<前掲書77ページより引用>

意外なのは、暗黒と考えがちなソ連もまた、1930年代の暮らしはまんざらではなかったことです。

興味深く示唆に富んでいるのは、スターリン主義の1930年代にソ連の生活がどのようだったかを想像してみると、人びとはそれまでどりの暮らしをつづけていたことだ。娯楽映画が制作されて観衆を集め、劇場公演は熱心な観客で埋まり、青年男女は集団文化体操の行進に参加し、人びとはソヴィエト飛行士と北極探検家の打ち立てた記録に驚嘆した。「生活はよくなった、同志たち」とスターリンは1935年に書いた、「生活は楽しくなった」。そしてこれはたんなるレトリックではなかった、すくなくともエリートに属する人たちにとっては。ソヴィエト・ジャズは熱狂的に歓迎され、スイング・ダンスが大流行した。銀幕では喜劇ミュージカルが主流だった。[#108ページ、ノーマン・M・ネイマーク、根岸隆夫訳『スターリンのジェノサイド』(2012年、みすず書房)]

上記引用書の著者ネイマークは、スターリンに対して非常に辛辣にもかかわらず、暮らしの文化的な高さを認めている。粛正にかからない人たちにとってはソ連も割と暮らしやすく感じていたようです。

ソ連の秘密警察NKVD

ソ連の秘密警察といえばKGBが有名ですが、第二次大戦中は「NKVD」でした。

本書でも、途中まで「もしかして白馬の王子様?」って思っちゃうぐらいの存在感のある人物が、NKVDの20代半ばのドブリギン大尉です。

スターリンの恐怖政治の手足となったのが、NKVDです。

スターリンとNKVDはだれでもが潜在的に危険なのだと自分自身と自分たちの仲間に納得させることができた。逆説的だが、陰謀と見えなければ見えないほど、それはいたるところに存在することになった。

[115ページ、ネイマーク前掲書]

なんでもでっち上げることのできる現代史の「魔女狩り」です。

無実の罪をでっち上げる

エジョフというのはNKVDの長官です。さんざん無実の罪をつくりあげて多くのソヴィエト市民を逮捕、処刑したエジョフは、1938年11月に失脚し、逆に新長官のベリアによって、エジョフが冤罪で人びとを逮捕し、非合法手段つまり拷問をしたとして処刑されます。なんという因果応報。

NKVDの幹部職員たちは、エジョフとスターリンに認めてもらおうと、たがいに張り合って無謀な競争をくり広げ、計画に盛られた以上の「敵」を逮捕し、処刑した。定期的にかれらはエジョフに自分たちのノルマの人数、とくに処刑すべき「第一種」に分類される人数を増やす許可を求めた。NKVDが捕まえた人たちのごくごく少数しか、国家にたいする犯罪をほんとうには犯していなかった以上、連座した人びとの輪を広げるのはやさしかった。<120ページ、ネイマーク前掲書>

NKVDは連行されてきた人びとを「裁く」仕事を迅速かつ効率的にこなした。ある推計によると80万人が16か月にわたって月5万人の割合で処刑された。言いかえると、500日近くつづけて、1日に1700人が処刑された。これがことごとく最高機密として実行された。犠牲者は、近くのNKVD管理下の森に連行されて銃殺され、無名の集団墓地に埋められた。死刑執行人たちはほぼ全員がNKVDの将校だったが、このできごとについて一切口外を禁じられ、見たこと、したことを「忘れる」よう命じられた。<120ページ、ネイマーク前掲書>

ゲッペルスにいたずら電話

ソ連(赤軍)のベルリン攻撃時に、ソ連軍の通訳があの宣伝相ゲッペルスに電話をしたという逸話があります。

ヴィクトル・ボエフはソヴィエトの若い通訳で、ドイツの民間人のふりをしてゲッペルスに電話をしてみろと、上官の将校に言われた。ボエフは十五分待ち、交換台からいろいろ質問されたあと、ついに宣伝相と話すことができた。彼は自分がソヴィエト将校であることを告白したあと、ゲッベルスはあとどのくらいベルリンを維持するつもりか、また、どの方向に逃げる計画かといった質問をした。彼は警告で会話を締め括った。「忘れないように、ゲッベルスさん、あなたがどこにいても、われわれはあなたを見つけるということを。そうして、絞首台があなたのために、もう用意してあります」<ムーアハウスの前掲書486ページより>

もっとも、ゲッペルスは絞首台ではなく、ヒトラー同様に自死という楽な選択を選ぶのだが。

スターリンオルガン=カチューシャ

本書でも出てくるソ連軍の多連装ロケット弾カチューシャ。なぜスターリンの「オルガン」なのでしょうか、それはその音だと書かれています。

わけても一つ音がドイツ人の心胆を寒からしめた――ソヴィエト軍のカチューシャの音である。軍用トラックに載せられたカチューシャは多連式ロケット・ランチャーで、短時間に大量のロケット弾を発射することができた。そのトレードマークは発射された時の吠えるような音で、ドイツ人にはスターリンオルゲル、すなわち「スターリンのオルガン」として知られた。<前掲書490ページ>

ソ連軍による女性への暴行

本書でも主人公のアウグストが赤軍によって暴行されるという話しが、一つの大きな物語の柱になっています。物語の序盤で、アメリカの憲兵がそんな彼女に対して、「珍しい話しじゃない」と軽く受け流すシーン(20ページ)があります。どれだけの被害規模だったのでしょう。

ベルリンの女に対する赤軍兵士の執着も伝説的なものになった。1945年にソヴィエト兵による強姦被害の女の推定数はまちまちだが、首都の病院は合計9万5千から13万のあいだとしている。本当の数字はそれより遥かに高いのは疑いない。<前掲書494ページ>

一方で、本書のストーリーとも少しかぶるので、あえて引用しますが、こんな話しもあります。

だが、すべての強姦に暴力と屈辱が伴ったわけではない。ある目撃者の回想によると、彼女を襲った者たちは、人が想像するような無情な怪物とは程遠いこともあった。若くて内気で、事が終わったあと横になって喋るのが好きだったり、食べ物を持って戻ってくると約束したり、女と一緒だったのはずっと前だったので、と前もって詫びたりした者もいた。(略)ソヴィエト兵は晩に強姦者としてやって来るが、翌朝食べ物を持って戻ってきて詫び、報告しないよう犠牲者に頼んだ。ある女は「彼らは実際子供だった」と言っている。<496-497ページ>

気になったセリフや表現、伏線

伏線

「長く人を見てきた者の勘、とでもいいましょうか。あなたは純朴そうだ。見た目だけでなく内面も」

NKVDドブリギン大尉のセリフ。

<第1章・46ページ>

↓

回収 第5章のジギの手紙で

彼にとって君は「自分の言いなりになる、御しやすい小娘」だったはずだ。<447ページ>

伏線

「戦中、あらゆる偽装工作をしながら自分の持ち家に匿った潜伏者は、その甲斐もなくほとんどが終戦を待たずに命を落とした。イーダもそのひとりだ。イーダと一緒にあの湿っぽい船小屋にいた少年も。」

<66ページ>

↓

幕間4で伏線回収

なんだか結局分からなかった伏線と思った表現

今もあの空に、何日か、何ヶ月か、何年か前に燃えた塵が飛んでいるのかもしれない。

<53ページ>布巾で拭いながらふと小鍋に視線を移し、澄んだスープの中に沈む、丁寧に角切りされたにんじんのオレンジ色を見る。

<59ページ>

登場人物の鬱(うつ)の表現

「改めて謝るわ、アウグステ。尋問だなんて本当にごめんなさいね・・・・・・クリストフが亡くなってから、頭がまったく働かないの。何が起きたのかさっぱりわからなくて、ぼうっとしているうちに、警察にあなたの名前を挙げてしまった。あのNKVDの大尉が『クリストフを殺す動機のある者を挙げなければ、あなたを逮捕する』と脅してきたから、咄嗟に名前を出してしまったの。本当にあるまじきことだわ」

<1章・57ページ>

クリストフの妻の言葉。夫の死による鬱(うつ)状態で頭がまわらず、と思ったのだが、実は。。。となります。

「ふいの衝撃に駆られて、ライフルの銃口を覗き込んだ。丸くて暗い穴。もしライフルをさせるこの手が滑って引き金に触れたら、私の目の中に銃弾が撃ち込まれ、私は死ぬ。やってみたい、という思いが体を駆け抜ける。やってみたい。何も考えずに引いてみたい。私は顔を銃口に近づけ、視界いっぱいに広がるぽっかりした穴を見ながら、震える指を引き金にかけた。そして、息を止めた。(3章、251ページ)

ここを読んで、マンガ「進撃の巨人」のライナーが銃で自殺しようとしたシーンが頭で浮かびました。

「……悪夢にうなされ熱は下がらず、管理人が嫌々差し入れてくれたブロードだの牛肉缶だので食いつないで、まるまる十日休んだ。いくらか元気になった頃に仕事に復帰した。流感にかかった上に親類が死んだことにしてさ。

しかしあんなに得意だったユダヤ人の役が、さっぱり演じられなくなっちまっていた。

『ヴェニスの商人』のシャイロックばりのがめつい役どころか、何度も人前でやってみせた”アホなラビ”でさえ無理だった。なぜか体が言うことを聞かず、声が出てこなかった。カメラが回り、カチンコが鳴って、監督からどやしつけられても、俺は冷や汗をだらだらかきながら、真っ白な照明を浴びて呆然としていた。

あっさりクビだよ。金は底を尽きて家も追い出された。(略)」(4章・268ページ)

第4章のカフカの話し。衝撃的な内容とその描写に読むものの心もささくれだちました。

正義の心を持つものの転落の恐怖

ダウン症の障害者への偏見を持つ4歳の娘アウグステをやさしくただす父親テートレフの話がすばらしい。

「僕らの可愛い娘、忘れないでほしいことがあるんだ」

「……なに?」

「人間にはいろんな人がいるということだよ」

(略)

「実はね、アウグステ。ギゼラにとっては君の方が怖いんだよ」

「怖い?」驚きに瞠(みは)られた目から涙は引っ込んでいた。「私、どこも怖くないのに!」

「いいや、怖いのさ。君がギゼラを怖がるように、ギゼラも君のことが怖い」

デートレフは唇を尖らせるアウグステを抱き上げ、膝の上に乗せた。

「なぜかというと、ギゼラはアウグステに何もしていないのに、アウグステが自分のことを変だと言って、怖がったからだよ。ひどいことをされたら怒ってやり返したり、怖がったっていいけれど、でもギゼラは君を叩いたかい? 悪口を言われたかい?」

「……ううん」

「じゃあ、何も悪いことをしてないのにいじめられたり、悪口を言われたりしたら、相手を怖いと思うのはわかるかな?」

(幕間1、110~111ページ)

ところが、この「すばらしい言葉」や「態度」が、あとで一家を悲惨な運命に導く。これは悲しいけれども、現実的だ。ほかにも「正しい」ことをしたり、言ったりした人たちが悲運に巻き込まれる。一方で、正しくない人たちもまた同じように歴史の渦にのみこまれていく。

例えば、隣家のユダヤ人の言葉もすばらしい、しかし。(ガスティは主人公の愛称。)

「しかしねガスティ、どれだけ締め上げられようと人の心は自由なんだよ」(幕間2、202ページ)

これも、言葉としては前述の父親のように「いい言葉」だが、他人が自由を許さないと、<被害者>の人の心も失われていく様が残酷に描かれる。

カフカの名言

「鉄道に乗る孤独な者はみな即席の哲学者になる……」(2章、156ページ)

「卑怯?」ジギはふんと鼻を鳴らした。「卑怯で結構、俺は鏡が嫌いなのさ」(4章)

など、カフカは名言をたくさん残しています。

また、盗っ人技術者の子どもヴァルターもいい言葉を言います。

「だって、民族主義が俺に何をしてくれた? あんなクソを他人に味わわせたいと思わないね。俺たちだからこそやっちゃいけねえよ」

ヴァルターはそう吐き捨てた。(333ページ)

これも、進撃の巨人のリヴァイ兵長の言葉を思い出しました。

運の悪かったドブリギン大尉

準主役クラスのソ連の情報将官、秘密警察「NKVD」(内務人民委員部)のユーリイ・ヴァリーリエヴィチ・ドブリギン大尉。

容姿や年齢は「痩せた将校はまだ若く、二十代半ば程度ではないかと思った。頬骨が尖った精悍な顔立ち、鼻の下に黒い髭を生やし、灰色の瞳には鋭い知性の光があった。」

(25ページ)。

気になったのが、部下のベスパールイ下級軍曹(トーリャ)がドブリギン大尉について話したセリフ(395ページ)。

「それが若き同志ドブリギン大尉だ。NKVD特別任務学校の生徒だった」

「なるほどね。じゃあ昔なじみってわけか。それからずっと上官と部下なのか?」

「いや……同志は不運だった。講師が粛正されて、同志ドブリギンは獲得したばかりの東ポーリスカヤ、スモレンスクへ。私は普通の学生だ」

(略)それから二年後、この国、ドイツ帝国が条約を破って進軍した。

↓

5章でこの伏線は回収されます

ドブリギンはトーリャが証言する前に、殺して口を塞ごうとしたらしい。だが「ある人物」から下った命令によって、ドブリギンは逮捕された。罪状は”反革命罪”。ある人物って誰だよ?反革命罪って? 釈放された後、懲罰で北東の労働へ向かう前のトーリャに聞いた。やつはちょっと躊躇ってから「名前は教えられない。強いて言えば過去だ。同志大尉が恐れてきた過去」と妙に詩的なことを言った。トーリャが以前、ドブリギンとはじめて会った話をしたこと、覚えているか? 彼は不運だったと言っていた。その影響がまだ残っていたんだろう。(445ページ)

(略)

過去の清算。ドブリギンはあの時すでに立場が危うかった。トーリャいわく、ドイツ語と英語に堪能だと、スパイ容疑をかけられやすく粛正されやすいんだと。でもそれだけが原因じゃない。(略)どうやらドブリギンは特別任務学校時代、エジョフだかいうやつの派閥にいた講師に、目をかけられていたそうだ。しかしエジョフはスターリンに粛正、派閥の連中もほぼ全滅。学生だったドブリギンは生き延びたものの出世の道を絶たれ、汚れ仕事が多かったらしい。そういえばやつはスモレンスクにいたって話しだったな。(446ページ)

粛正されていたNKVDの元長官たち

しかし、「大尉の過去」とは誰のことなのか、「エジョフとは?」と読んでいて、よくわかりませんでした。

そこで、ノーマン・M・ネイマーク、根岸隆夫訳『スターリンのジェノサイド』(2012年、みすず書房)で調べました。

エジョフは、なんと2代目のNKVDの長官だったのですね。

しかも、エジョフは先代の長官を粛正しているのです。なんという因果応報。

なお、トーリャが自分のことについてあかしたのは、ウクライナ生まれで、飢饉で両親を亡くしたこと。数百万人が餓死したというウクライナ大飢饉は1932年ー33年です。

ツンデレ?米軍の伍長

ここは見事に予想を外しました。ハリウッド映画なら正義の味方になるんでしょうけど。

「あそこのウェイトレスだってのはわかっる。あんたは見栄えがしないからな」伍長はにやつきながら私を舐めるように見た。「逆に印象に残っているよ。まあ太ってて、胸だけはありそうだが」

そう言って私の胸に向かって手を伸ばしてきたので、ほとんど反射的に叩いた。これでフィフティ・スターズの看板が遠のいた気はしたけれど、この人に触られるよりましだ。すると伍長は子どもみたいに怒り出した。(1章、18ページ)

↓

クラクションを鳴らし、「おい、君!そこのかわいこちゃん!」という声が続く。(略)

英語を聞き取り損ねたのかと思った。昨夜? あの憲兵? まさか、まったく違う。あんな馬鹿面の嫌なやつとは似ても似つかないし、あいつが「かわいこちゃん」と言うなんてぞっとする。しかし「無事に帰れたみたいでよかったな」と言う声は、確かにあの憲兵、伍長だった。(略)

「置いて帰ったこと怒っているのか? 任務だったんだ、気を悪くすんなよ」

くちゃくちゃとガムを噛みながら伍長は私の顔と胸、そして隣のカフカを見た。(2章、166-167ページ)

このアメリカ兵(名前もない)がツンデレで実はヒーローなのかしらと思ったら、ただの巨乳好きだったようで、その後は出てきませんでした。

第4章以降

この第4章で、だいたい「犯人」は分かってくるので、詳細な引用は控える。その次の「幕間4」で、あの「犯人」が明かされます。第5章はジギからの手紙で、4章に起きたことの様々な謎が説明される。しかし、ここでジギはアウグストにもう一つの謎を問いかける。

その答えは最終の幕間5で語られるのだが、この本のテーマであろう「誰も罪を持っている」に加えて、「誰もが許されたい」という裏のテーマが強烈に示されて、幕を閉じる。

この記事へのコメントはありません。