出光美術館(東京・丸の内)で6月5日まで開催されていた『国宝手鑑「見努世友」と古筆の世界」で、見努世友を「みぬよのとも」と読むとインプットされました。それまでは「見怒」という文字列をみても、とくになにかを感じることはなかったでしょう。

さて、8月になり、久しぶりに友の会会員の東京国立博物館の常設(総合文化展)を見に行きました。

平成館の「日本の考古」の部屋で、なんと「みぬ」に”再会”したのです。

「古代の墓誌」コーナーの美努岡万墓誌

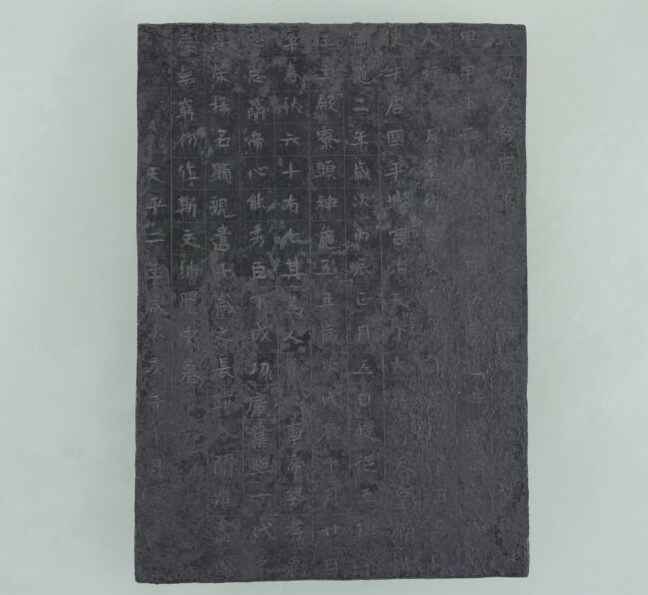

| 重文 | 美努岡万墓誌 | 1枚 | 奈良県生駒市青山台出土 | 奈良時代・天平2年(730) |

です。このコーナーには4点展示されており、国宝「文祢麻呂墓誌」奈良県宇陀市榛原区八滝 文祢麻呂墓出土、飛鳥時代・慶雲4年(707)と、重文「小治田安万侶墓誌」奈良市都祁甲岡町 小治田安万侶墓出土 奈良時代・神亀6年(729)の2つまでは、よく覚えているのですが、美努岡万墓誌は記憶にありませんでした。ほかの墓誌と比べてサイズは大きい(縦約30㌢、横約20㌢)のですが、銅板でだいぶ錆びていて画面が暗くて文字があまり読めないのでスルーしていたようです。

美努岡万は、続日本紀に載る「美努連岡麻呂(みぬのむらじおかまろ)」のこと。奈良県生駒市で見つかった墓碑で、原稿用紙のようなマス目を11行分つくり、173文字が楷書で書かれています。

我祖美努岡万連、飛鳥浄御原 天皇御世、甲申年正月十六日、勅賜連姓、藤原宮御宇大行 天皇御世、大宝元年歳次辛丑五月、使乎唐国、平城宮治天下大行 天皇御世、霊亀二年、歳次丙辰正月五日、授従五位下、任主殿寮頭、神亀五年歳次戊辰十月廿日卒、春秋六十有七、其為人小心事帝、移孝為忠、忠簡帝心、能秀臣下、成功広業、照一代之高栄、揚名顕親、遺千歳之長跡、令聞難尽、余慶無窮、仍作斯文、納置中墓

天平二年歳次庚午十月廿日

美努さんは遣唐使にもなっているので、当時の最先端の唐風のお墓(火葬、墓碑つき)にしたのでしょうね。

「古代の墓誌」コーナーは3月23日~9月19日なので、何度も見たはずでしたが、人は視覚に入ったものすべてを見ているわけではないと思い知りました。

画像はColbaseから。

この記事へのコメントはありません。