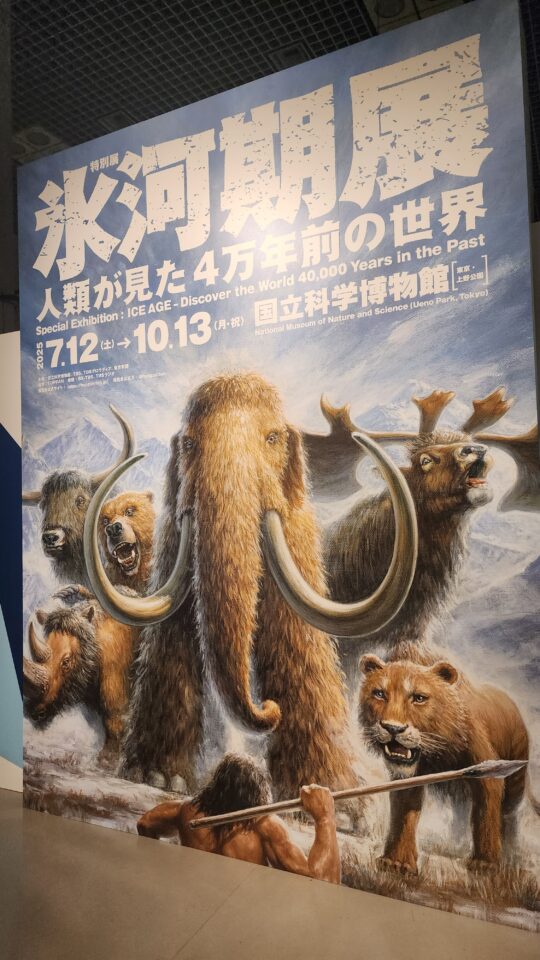

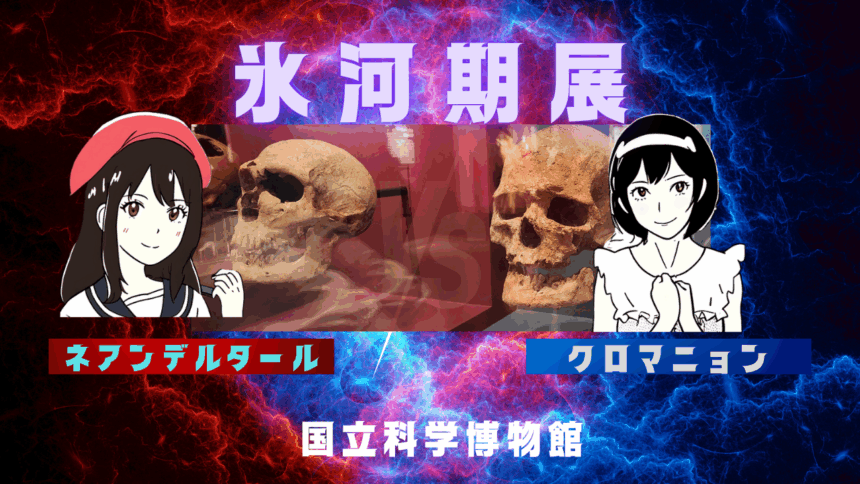

2025年夏、国立科学博物館で開催中の特別展「氷河期展 ~人類が見た4万年前の世界~」。X(旧Twitter)でも絶賛の嵐ですが、「実際どうなの?」「見どころは?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、歴史好きのエミとサキの二人が「氷河期展」を実際に体験! マンモスなどの巨大動物「メガファウナ」の迫力から、日本初公開の「クロマニョン人」の頭骨、そして教科書で習った知識が覆される最新の研究まで、その見どころと感想を章ごとに徹底的に語り尽くします。

エミ:サキちゃん、今日は誘ってくれてありがとう! 国立科学博物館の特別展「氷河期展」すっごく良かったね! もう一度、あの感動を分かち合いたくて、章ごとにじっくり振り返ってみない?

サキ:もちろん! 私もまだ興奮が冷めないよ。一つ一つの展示が濃密で、語りたいことが山ほどある。Xでも絶賛の嵐だったけど、本当に期待以上だった。じゃあ、さっそく第1章からいってみようか!

コンテンツ

1章:氷河期 ヨーロッパの動物

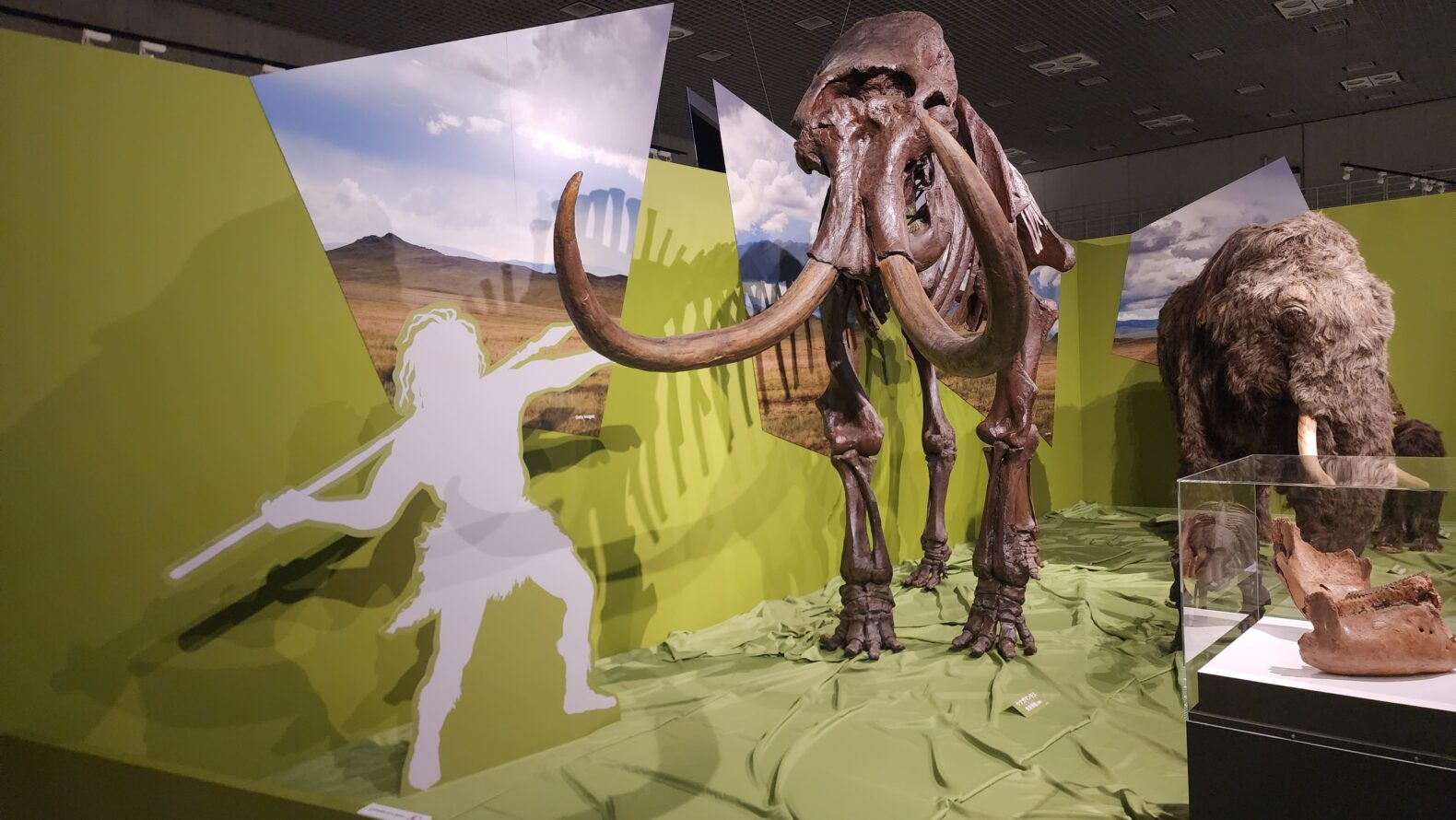

エミ: 第1章は「氷河期 ヨーロッパの動物」。思い出すだけで鳥肌が立つ!

氷河期に巨体になった動物のことを、なんて言うんだっけ?

サキ:「メガファウナ」ね。

エミ:そうそう、響きからしてすごい。正直、最初のマンモスのゾウは小さっ!って思ったんだけど(笑)

サキ:その先にいたシカとか牛系の大きさは半端無かったね。「メガファウナ」って言葉がピッタリの巨大動物群。ただ大きいだけじゃなくて、骨の一つ一つから、厳しい環境を生き抜いてきた力強さを感じたな。復元模型もすごくリアルだった。ホラアナライオンとホラアナクマの鋭い眼光には思わずドキッとしちゃった。4万年前に居なくて良かったわ。

サキ:その先にいたシカとか牛系の大きさは半端無かったね。「メガファウナ」って言葉がピッタリの巨大動物群。ただ大きいだけじゃなくて、骨の一つ一つから、厳しい環境を生き抜いてきた力強さを感じたな。復元模型もすごくリアルだった。ホラアナライオンとホラアナクマの鋭い眼光には思わずドキッとしちゃった。4万年前に居なくて良かったわ。

エミ:わかる! あの動物たちと、当時の人類が対峙してたんだよね。狩りをしていたかもしれないし、逆に狩られることもあったかもしれない…。想像するだけで、手に汗握るよ。

サキ:ライオンの骨に残された人類がつけた傷跡なんかも生々しくて、食うか食われるかの厳しい世界だったんだなってリアルに感じた。人類がどれだけほかの動物に比べると非力だけど、知恵を使って生き延びてきたのかを実感するよね。

エミ:氷河期みたいに寒くなると、体格を巨大化させるのが適切な進化というのも、なるほどだった。お風呂のお湯と、ティーカップのお湯はどっちが早く冷めますか?という比喩で、すっと腑に落ちたわ。

サキ:一方で、氷河期中(6万年前)とその後の温暖化(2万年前)のタイミングで、メガファウナの動物たちのかなりの数が絶滅したって知ってびっくりした。

エミ:温暖化したら氷河期に合わせて進化した動物が滅ぶのは、理解できるけど。6万年前というのが、現行の人類(ホモ・サピエンス)の祖先であるクロマニョン人がアフリカから出たタイミングとピッタリ合ってることが、理由の一つかもって説明されていたね。どういうことかな?

サキ:昔の教科書では、人類がナウマンゾウを狩りしまくって絶滅させたって習ったけど、3章でふんわりとそれが否定されていたのも印象に残ったわ。

エミ:そうそう、石器しかないから、ゾウとかの大型の草食動物は狩っても解体が困難で、ナウマンゾウを食べていた証拠もないみたいだね。

サキ:じゃあ、なんで人類が動物を滅ぼしたというと、むしろホモ・サピエンスが絶滅させたのは、ホラアナライオンやホラアナクマといった肉食動物だってね。驚いたけど、人類も肉食だから、むしろライオンもクマも競合相手で、ライオンとかは肉食動物としての競争に負けて、充分な食糧を得られずに、滅んだっていう風に読み取れたわ。

エミ:目から鱗だったね。氷河期は基本的に、食べ物が少なく、どの生物にとっても過酷な環境だから、ちょっとした強者が現れると、一気に絶滅まで行ってしまうんだね。

2章:ネアンデルタール人とクロマニョン人

本物の「クロマニョン人」頭骨に感動!人類の進化の鍵は「遊び」にあり?

エミ:そして第2章が、私たちが一番興奮した「ネアンデルタール人とクロマニョン人」! なんといっても、フランスから初来日した「クロマニョン1号」の頭蓋骨。あれは本当にすごかった…!

サキ:「世界一有名な頭骨」っていうキャッチコピーは伊達じゃなかったね。教科書で見たことのある、あの本物が目の前にあるんだもん。感動したなぁ。

エミ:うんうん! しかもこちらも日本初公開のネアンデルタール人の頭蓋骨と並んでいるの。2つの種が見た目からも違うっていうのが一目瞭然だったわ。

サキ: ネアンデルタール人と私たちの祖先であるホモ・サピエンス(クロマニョン人)の比較展示はとても面白かった。骨格の違いだけじゃなくて、彼らが使っていた石器の種類とか、生活スタイルの違いまで見えてきて。

エミ:そうそう! ネアンデルタール人は頑丈な体つきで、クロマニョン人はもっと華奢だったんだけど、道具を工夫して使って、貝でネックレス作ったり、やっぱり現世人類の祖先はこっちだなぁって思った。

サキ:最近はネアンデルタール人も埋葬をするなど文化的な面もあったとされてるんだね。生物としては、その時点ではどっちが優れていたとかは分からなくて、それぞれが環境に適応して生きていたんだなって。

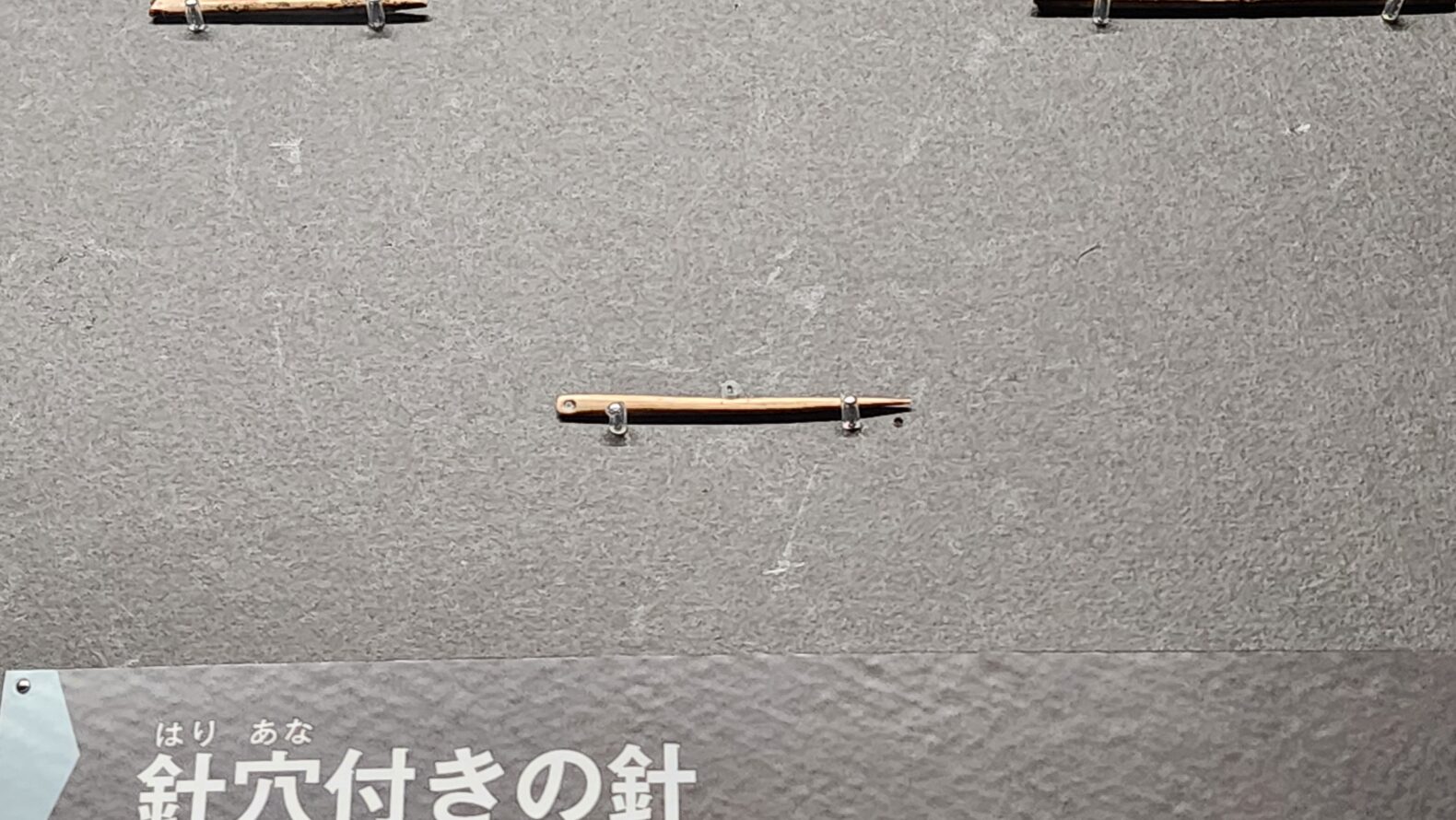

エミ:ヨーロッパのネアンデルタール人は6万年前に滅亡するんだけど、クロマニョン人がヨーロッパに入ってきたのは6万5千年前だから、5千年間くらいは共存していたんだよね。5千年って、地球史からすると短く思えるけど、縄文時代から現代まで5千年とかあるから、結構長い期間でもあるよね。現世人類が繁栄したのは、やっぱり発想力なのかな。クロマニョン人が作った骨を加工した針があったんだけど、針穴があるんだよね!

サキ:これはビックリだったね。旧石器時代から現代まで原理が変わっていない道具があるなんてね。針は衣服に必須。ただ毛皮をなめして羽織るだけでなく、生きるのに必須の「衣食住」の衣が作れるようになったのは、大きいブレークスルーだと思う。

エミ:貝のアクセサリーとか、生活には不要なものも作ってしまうクロマニョン人だからこそ、余計なものも作ってしまう「遊び」が、絶滅するネアンデルタール人との違いなのかなぁと思ったよ。

サキ:結局、ネアンデルタール人が絶滅した理由は、クロマニョン人との競争以外にも、様々な原因が複合したという説明だったね。具体的に、どんな要素があったのかを、さらに知りたくなったね。

幕間

絶望!氷河期の理由は「チ。」?

エミ:3章に続く廊下では、そもそも氷河期とはって解説があったんだけど、ちょっと衝撃だった。

サキ:氷河期は十万年周期なんだけとで、その理由は、地球と太陽の軌道が少し変わる周期が十万年で、太陽から距離が離れると太陽光が少なくなるって、理由ね。

エミ:他にも大陸が移動することに伴って起きる大噴火なども大きな理由で、こうなると気候変動って、人類の技術で云々できるものなのかしらんと頭を抱えたわ。

サキ:会場の最後の監修者の対談では、あと1万年は氷河期は来ないって。当面、二酸化炭素増加による温暖化が問題だってことだけど、あらゆる絶滅は、単一の原因でなくて、様々な要素が絡まってるっていうのが、本展での学びだったから、二酸化炭素の排出を減らさせば、全てがうまくいくって感じでもなかったわね。

エミ:そうだね。ここ2万年くらいの温暖化というのは、どうも人類とは関係なく、トレンドみたいだけど、この数十年で、人類がそれに拍車をかけてるって印象を持ったわ。

3章:氷河期の日本列島

日本人のルーツ!航海技術と土器発明の真実

エミ:最後の第3章は「氷河期の日本列島」。ヨーロッパの話から一転して、舞台は私たちの住む日本へ。当時の日本列島が、今とは全然違う姿だったことにまず驚くね。

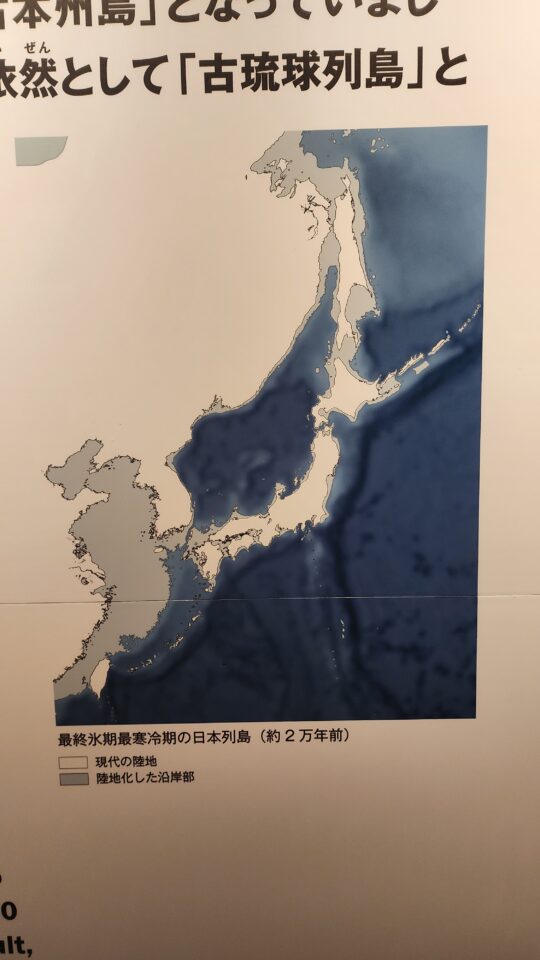

サキ:大陸が移動するっていうスパンで見ると、日本列島はもともと大陸と地続きだったんだよね。だから、ナウマンゾウやヘラジカみたいな大型動物が、大陸から歩いて到達していた。人類がアフリカを出るよりもうんと昔の話だけど。

エミ:さっき幕間で出た造山運動で、日本列島は大陸から離れて列島孤になって、日本海が大きな湖みたいな感じになるのよね。

サキ:人類が日本列島に来たのは氷河期の4万年前だね。氷河で北半球が覆われている寒さで海面が低下して、なんと瀬戸内海は陸地で、北海道を除く、本州、四国、九州が一つの島(古本州島)だったってことにビックリしたわ。

サキ:でも、その頃は日本海は海で、対馬海峡と津軽海峡は海だったことも判明しているのね。だから、日本列島(古本州島)に渡るには、船、航海技術が必要だったし、最初の日本人がそれを持っていたことが証明されるってことね。

エミ:そう考えると、日本の歴史も、大陸の歴史と地続きなんだなって改めて感じるよね。そして、そんな厳しい氷河期を生き抜いた日本の人々が、世界に先駆けて土器を生み出したっていうのは、すごく誇らしい気持ちになったな。もっとも日本が最古ってわけでなく、東アジアでほぼ同時期に、土器が生み出されたようだね。シンギュラリティだ。

サキ:わかる。土器が作られることが旧石器時代から、縄文時代への画期とされてるんだけど、昔は、温暖化した縄文時代にどんぐりなどを煮て食べるために発明されたと教わったよね。それはガラッと変わって、土器の発明は、まだ寒い氷河期中だったってことが明確に示されていたね。

エミ:そうそう。分かりやすい単純な理由というのが、真実を説明するのに、いかに危険かという、最近流行りの陰謀論を思い浮かべたよ。

クロマニヨン人が貝殻で無駄なアクセサリーを作ることが、針などの実用的なアイデアに繋がっていったかもしれないように、合理的な原因や理由がなくても、アイデアを形にしたいというのが、ホモサピエンスの強みなんじゃないかなぁ。

サキ:最初の土器は、どんぐりの調理のためではなく、展示では、氷河期の魚の調理のためって説が挙げられていたね。寒くて厳しい時代を乗り越えるための、人類の知恵と工夫の結晶なんだろうね。氷河期という大きなテーマから、最後は日本の縄文時代に着地するっていう展示構成は、すごく秀逸だと思ったよ。

まとめ:氷河期展を見終えて

エミ:はぁ〜、こうして振り返るだけでも、また行きたくなっちゃう! そういえば、サキちゃんは「現在も実は氷河期(間氷期)なんだ」っていう解説にビックリしなかった? 私はてっきり、氷河期はもう完全に終わったものだと思ってたよ。

サキ:あれは衝撃の事実だった。地球の長い歴史の中では、今がたまたま暖かい時期っていうだけなんだよね。何万年っていう時間の単位で物事を考えると、なんだか自分の悩みがちっぽけに思えてくる。

エミ:本当にそう! 全体を通して、4万年前の人類が見たであろう景色、対峙した動物たち、そして厳しい環境を生き抜くための知恵と工夫を、壮大なスケールで体感できた展覧会だったね。

サキ:誰か行っても楽しめるのは間違いないね。常設展も合わせて見ると、さらに理解が深まりそうだけど、時間が全然足りないよ…。

エミ: 知的好奇心もお腹も満たされる展覧会だったね。また次の特別展も一緒に来ようね!

サキ:次は大絶滅展だって。これは絶対に行かないと!

☕️ おまけトーク:恒例!氷河期展プレイリスト作り

エミ: さて、サキちゃん! 展覧会の後は、恒例の「脳内再生プレイリスト」作りといこうじゃないの!

サキ: 待ってました!(笑) あの壮大なスケール感、どの曲で表現するか悩むね。よし、じゃあエミちゃんからどうぞ!

エミ: はいはーい! じゃあ私から。まずはド直球で、novelsの『ミッシングリンク』!

サキ: あー!いきなり核心突いてきた!(笑) まさに第2章、ネアンデルタール人とクロマニョン人の「失われた環(ミッシングリンク)」だね。納得。

エミ: でしょ? じゃあ次はサキちゃんの番ね。

サキ: うーん、じゃあ私は、あの第1章の巨大動物「メガファウナ」の絶望的な迫力と、それに立ち向かう人類の感じで… Linked Horizonの『紅蓮の弓矢』!

エミ: うわ、それだ! メガファウナっていう「巨人」に立ち向かう「狩人(イェーガー)」! ぴったりすぎる! あの食うか食われるかのヒリヒリした感じなら、私は Mrs. GREEN APPLEの『インフェルノ』も推したいな。

サキ: いいね! 生存競争の炎の中って感じ。あの緊迫感なら、私はEveの『廻廻奇譚』。何が潜んでるかわからない氷河期の森を歩く緊張感と、過酷な環境(呪い)と戦う感じがする。

エミ: わかるー! ちょっと視点を変えて、あの時間の壮大さ。何万年っていうスケール感で、kemuの『地球最後の告白を』。

サキ: それ! あの気の遠くなるような時間の流れにピッタリ。私たちが「悩みがちっぽけに思える」って話してた、あの感覚だよね。…じゃあ、第2章に戻るけど、古い常識を覆す新しい人類(クロマニョン人)の登場ってことで、Adoの『うっせぇわ』とかどう?(笑)

エミ: ぷっ(笑) ネアンデルタール人に向かって「あなたが思うより健康です」って歌ってるクロマニョン人想像しちゃった! でも、古い価値観を塗り替えるパワーって意味では最高にアリ!

サキ: でしょ?(笑) 「頭の出来が違うので問題はナシ」ってクロマニョン人、絶対言ってたでしょ。その流れで、クロマニョン人の発明、あの「針」の衝撃! あの技術革新(ブレイクスルー)のスピード感で、fripSideの『only my railgun』!

エミ: あー!「放て!心に刻んだ夢を」だね! 旧石器時代にあの針穴見つけたら、そりゃテンション上がるわ! 針もそうだけど、あの貝殻のアクセサリーとか「遊び」の部分が大事って話したよね。生活に必須じゃないけど、混沌とした中から生まれる文化ってことで…『這いよれ!ニャル子さん』の『恋は渾沌(カオス)の隷也(しもべなり)』!

サキ: (」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー! まさかそれ来るとは!(笑) でも、あのワケわかんないパワーこそがホモ・サピエンスの強みだったかも! …じゃあ、もう一度第1章の動物たちに戻るけど、ホラアナライオンとかの「怪物」感、それに立ち向かう人類。まさに YOASOBIの『怪物』じゃない?

エミ: 『素晴らしき世界に今日も乾杯』だね…。自分たちの正義のために、他の肉食動物(ライバル)を絶滅させちゃった人類の業の深さも感じる…。じゃあ最後、締めはサキちゃんお願い!

サキ: うん。最後は、第3章の日本列島。氷河期を乗り越えて、船で海を渡ったり、土器を発明したり、未来へ向かう力強さ。藍井エイルの『翼』で締めたいな。

エミ: 最高!『あの日の誓いを胸に僕らは』だね! まさに人類の夜明けって感じ!

【完成!氷河期展プレイリスト】

* ミッシングリンク / novels

* 紅蓮の弓矢 / Linked Horizon

* インフェルノ / Mrs. GREEN APPLE

* 廻廻奇譚 / Eve

* 地球最後の告白を / kemu

* うっせぇわ / Ado

* only my railgun / fripSide

* 恋は渾沌の隷也 / 後ろから這いより隊G

* 怪物 / YOASOBI

* 翼 / 藍井エイル

サキ: …うん、我ながら今回もカオスだけど、テーマ性の高いプレイリストができたね(笑)。

エミ: 間違いない! このプレイリストをイヤホンで聴きながら、もう一周したい気分だよ!

この記事へのコメントはありません。