江戸時代の俳人・小林一茶(1763~1827年)の最も有名な俳句といえば

「やせ蛙負けるな一茶これにあり」

をあげる人が多いだろう。

垂れた柳の枝に向かって

蛙がぴょんぴょんと飛びつこうとしているイメージが強いのではないか?

しかし、実はこの句は、カエルたちの獰猛なまでの生殖行動を見た一茶が、50代ではじめて授かった病弱だった息子の千太郎への応援歌だった。

福島正則ゆかりの長野のお寺

長野県上高井郡小布施町の曹洞宗の寺院「岩松院」は戦国武将、福島正則の霊廟がある寺だ。

福島正則は広島藩約50万石の大大名だったが、広島城を幕府に無断で改修したとして、1619年(元和5年)に信越国境地方に4万5000石と10分の1で改易された。正則は5年後の1624年(寛永元年)に死亡、その後、大名としても存続を許されず、福島家は旗本となった。

遺骨が埋葬されたのが岩松院で、高さ約2・5メートルの大五輪塔が建立された。五輪塔には戒名の「海福寺殿前三品相公月翁印大居士」と刻まれている。

この寺は、江戸時代に桜の名所となった。

ちょうど花見の時期の5日間、裏庭の小さな池に、ひき蛙が多数集まり、産卵をはじめる。おすがめすを取り合う様は、合戦と呼ばれる同寺の名物となった。

54歳の一茶が詠んだ祈り

54歳の小林一茶は1816年(文化13年)4月20日に、当地を訪れ、蛙たちの合戦をみて「やせ蛙まけるな一茶これにあり」を詠んだ。

この句は、病弱な初児・千太郎への応援歌だった。しかし、千太郎は一ヶ月足らずで他界した。

あふれるばかりの野生の生命力に息子の命を願った心の底からの祈りだったのだ。

ヒキガエルのオスはこの時期、動くものはなんでも飛びかかるという。

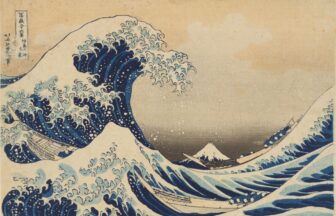

ちなみに同寺院には葛飾北斎の描いた天井絵が残されている。

この記事へのコメントはありません。