三井記念美術館の「国宝 雪松図と吉祥づくし」展に行きました。

円山応挙の国宝「雪松図屏風」を鑑賞しました。その感想です。(ヘッダーの絵はイメージ図)

円山応挙は、江戸時代の画家です。生没年は1733年から1795年。緻密な「写生」が持ち味として知られ、「円山派」と呼ばれる流派を創り上げました。一方で、むしろ今は、かわいい犬や幽霊を描いたことで有名ですね。

円山応挙の国宝「雪松図屏風」は、三井家が旧蔵していたもの。その名の通り、雪景色の中に松が描かれた屏風です。構図は松林図屏風と似ていますが、それに雪景色が加わります。

国宝 円山応挙 雪松図屏風 三井記念美術館 ポストカード

応挙の国宝「雪松図」には、多くの魅力的な見どころがあります。

まず、雪景色の描写が繊細で美しい写生であることです。応挙は、白い雪を描くときに、雪の様々な表情を描くために単なる写生にとどまらすま、様々な描写方法を用いたようです。そのため、応挙の雪松図は、静かで落ちついた冬景色でありながら、華やかな祝祭感にも満ち溢れています。

次に、松の描写も見事です。まるで本物の松であるかのように、枝ぶりまで細かく描かれています。また、雪をかぶった岩肌までも丁寧に描きこまれているのです。

そして、何といっても、雪松図屏風の魅力は、屏風全体に施された金色のデコレーション装飾にあります。屏風の表面全体に金箔が施されていて、とても豪華絢爛な仕上がりになっています。特に、松の木の部分では、その木目が際立って見えます。この金色に輝く豪華な装飾のおかげで、雪景色がいっそう華麗に引き立つわけですね。

また、雪松図屏風には、他にも素晴らしい見どころがあるんです。それは、屏風にあしらわれた箔によって、光の反射による陰影が生まれていることです。雪松図屏風に描かれた松の葉が日差しを受けて輝いている様子は、まるで光が踊っているようにも見えます。また、雪に覆われた地面も、輝きながら照り映えています。

雪の静かさとお正月の縁起ものの華やかさを合わせ持つ名画です。

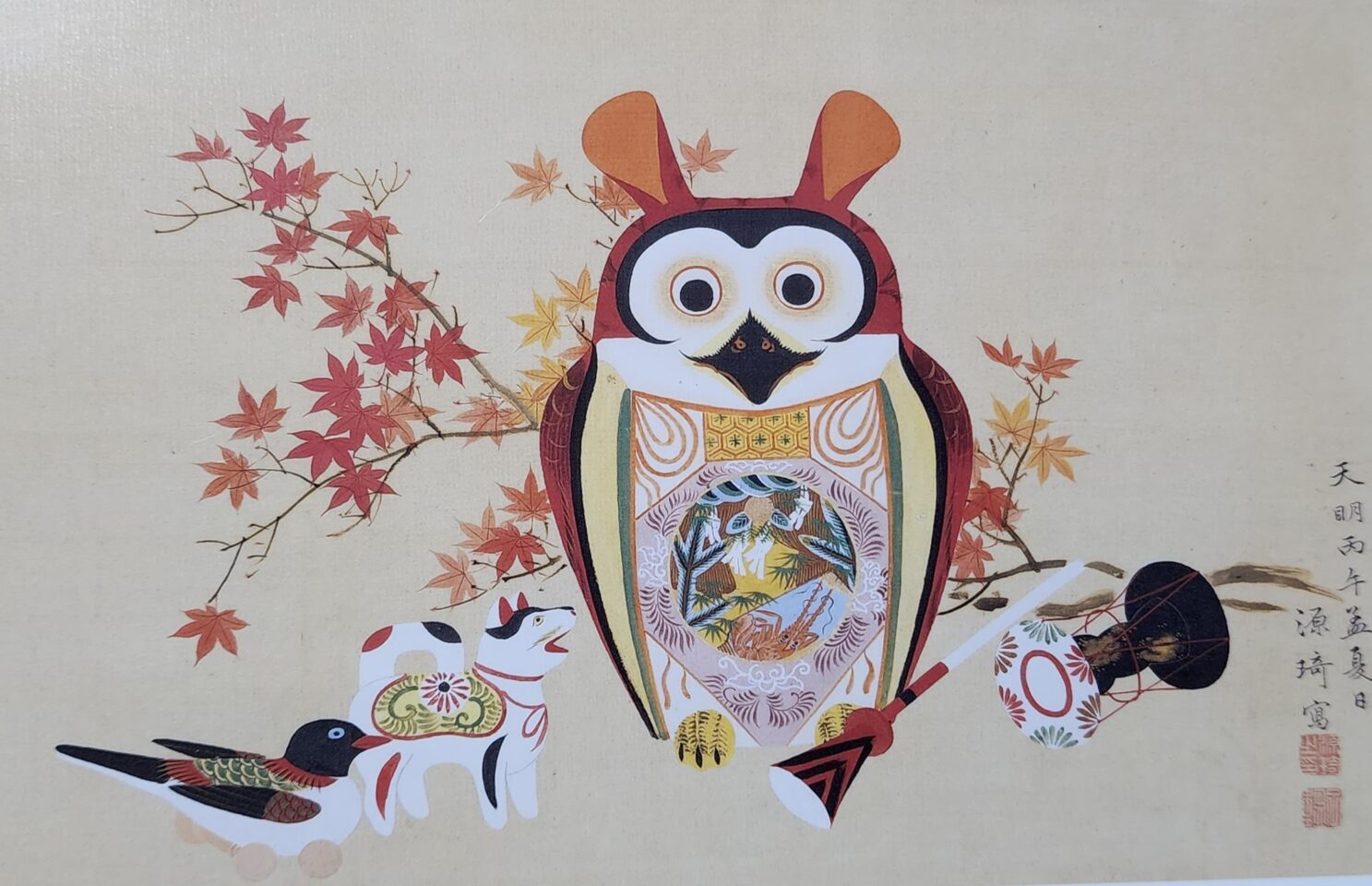

展覧会は、吉祥がテーマで色々おめでたい日本美術が並んでいました。ポストカードで買ったのは雪松図屏風の右隻と左隻を一枚ずつと、源琦(げんき)という江戸時代の画家が描いたミミズクの絵です。

源琦 東都手遊図 江戸時代・天明6年(1786) 三井記念美術館

この記事へのコメントはありません。