文明13年3月9日(1481年4月7日) 足利将軍の御用絵師宗湛、69歳で死す。

室町時代中期の画家。元の姓は小栗氏。足利将軍が好んだ南宋末・元初の画家牧谿技法を取得していることから「自牧」の別号を与えられています。足利義政時代の御用絵師、周文のあとを継ぐ画家として活躍しました。宗湛の次の御用絵師が有名な初代狩野派の狩野正信。広義の御用絵師ではなく、足利将軍から正式に禄をもらった狭義の「御用画師」は、4代義教が俸禄を受けた周文と、義教の息子の6代将軍足利義政から俸禄を受けた宗湛の2人だけです。

しかし、宗湛の確実な作品は現存していません。上手に真似た牧谿の作は、国宝か重要文化財です。なぜ現存しないかというと、このときの御用絵師とは、作家性はなく、作品にサインもできず、今で言うなら、著作権を譲渡する契約のロゴデザインナーや工業デザイナーに近い存在だったからです。

コンテンツ

将軍家の襖絵展の復習

根津美術館で2022年に開かれた「将軍家の襖絵展」では、足利将軍の御用絵師について、詳細な研究がされていました。

足利将軍の邸宅を飾った絵の再現が試みられていましたが、対象となるのは在位期間が長い、4代足利義持、6代足利義教、8代足利義政になります。なかでも、6代足利義教と8代足利義政の2人が中心です。足利義政は銀閣寺で有名ですが、美術面での革新としては金閣寺の3代義満よりあとだったようです。

そして展覧会で注目されていたのが、むしろ、義満よりも、くじ引き将軍で残忍な行為なことで有名な6代足利義教が、美術面の影響としては、中国アートを導入した功労者であり、のちの雪舟の水墨画や金色の華やかな狩野派など、日本の美といえる要素を先導した重要人物だったことでした。

邸宅を飾る室内装飾(インテリア)としての絵画

足利義教は将軍に就任すると新しい将軍邸として「室町殿」(室町時代の語源)に3番目の会所を新しく造りました。その際、義教はあらたに当時の中国(宋)から輸入した最新モードの絵画をもとにした絵を、ある部屋の四方の壁(襖を含む)の全面に描かせました。部屋を仕切る襖だけでなく、壁面や欄間など部屋全体をひとつの絵画空間にするという大胆なデザインでした。

4代将軍足利義教の室町殿

義教の室町殿の新造会所は、12の部屋(間・広縁)がありましたが、このような絵で四面を囲む、いわばVR空間のような部屋は、一番大きい「十二間」「北向四間」など、まだ5つだけでした。(義政のときは、納戸も含めて8の部屋のすべてがVR空間形の部屋になる)

絵を描くのは、将軍本人ではもちろんなく、日本人の御用絵師です。義教の時は、天章周文でした。周文は、雪舟や狩野派の元祖ともいえる存在です。

メインの一番広い十二間は、四季山水図だったという文献資料が残ります。

周文の確実な作品は現存していません。展覧会では、周文が描いた四季山水図の可能性が高いと評価された、広島のウッドワン美術館蔵の重要文化財「四季山水図屏風」(伝周文)が展示されていました。

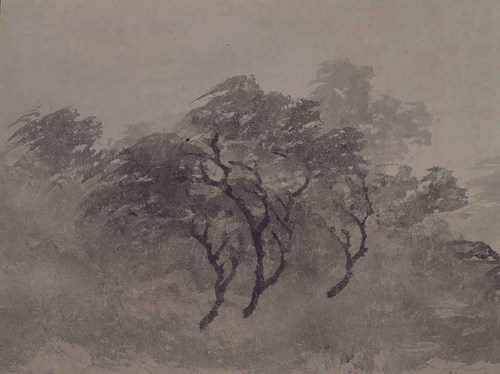

画像がないので、それに近い伝周文(周文ではなく弟子の時代とされている)の四季山水図(東博蔵、重文)の画像を下に載せます。

重要文化財 四季山水図屏風 伝周文 室町時代 東京国立博物館蔵 ColBaseより

こういう感じの絵が四面に広がっており、将軍と対面した武士や天皇、公家、僧侶たちは、まるで時空を超えた世界(ザ・ワールド)の中心に将軍が鎮座するというイメージを抱いたことでしょう。

周文の完全なオリジナルのモチーフだったわけではなく、元となる参考がありました。それが中国の北宋や南宋の画家たちの作品です。四季山水図は、北宋の画家趙令穣筆「秋塘図」(重要文化財、大和文華館蔵)を参照したそうです。

また、南宋の画家・梁楷の画風を真似た(今風にいえばオマージュ)襖絵を描いていました。梁楷は東博の国宝が知られています。

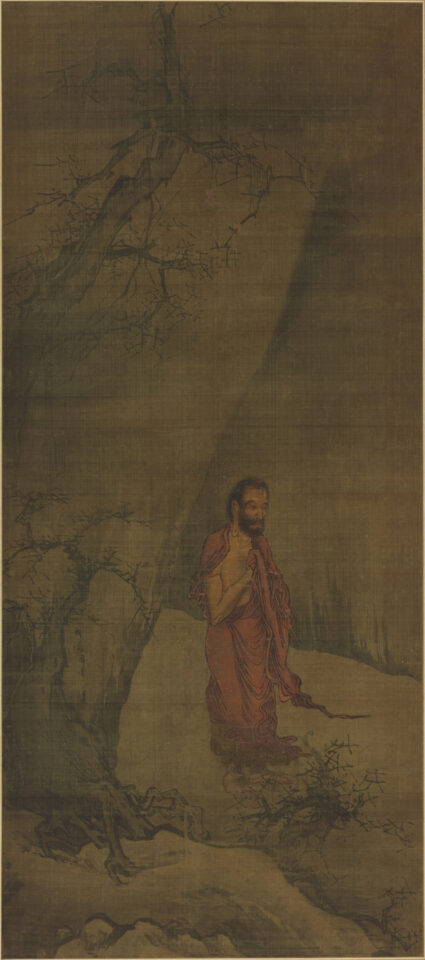

国宝 出山釈迦図軸 梁楷 中国 南宋時代 東京国立博物館蔵 ColBaseより

周文の真作が確認されていないのは、本人が作品にサインを残さなかったからです。つまりこの頃の日本の画家は、作家性をもっていなかったのです。

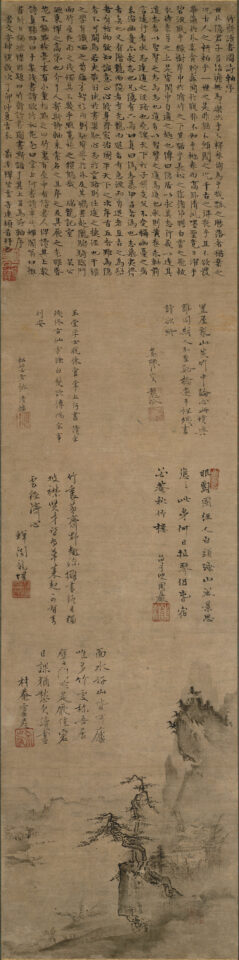

実は、義教の新造会所の主室・十二間の襖絵の四季山水図にはサインがありました。しかし、そのサインとは、絵を描いた周文のものではなく、その絵(というか将軍がプロデュースした空間そのものへの)を賛美する漢詩(いわゆる画賛)が、京都五山の高僧12人によって書かれたのです。

東博の伝周文の国宝「竹斎読書図」が最たるもので、絵は当時はおまけであって、過半を占める高僧たちの賛がメインであることがわかるでしょう。

国宝 竹斎読書図 伝周文筆 竺雲等連序・江西龍派ら五僧賛 室町時代 東京国立博物館蔵 ColBaseより

周文は、本職は京都五山の相国寺の「経理部長」に過ぎませんでした。絵を描くのが上手だったことから、義教に見いだされ、初の将軍「御用画師」となりました。御用画師は、周文と、義教の息子の6代将軍足利義政の「御用画師」となった宗湛の2人だけです。

6代足利義政の御用絵師・宗湛

周文の弟子には、あの雪舟がいました。そのため、伝を含めると周文の作品は国宝や重要文化財など多くあります。

しかし、次の御用絵師となった宗湛は国宝・重要文化財に指定されている作品は伝ですらありません。宗湛の次の御用絵師となった狩野正信は、のちの狩野派の祖となりますから、こちらも国宝「周茂叔愛蓮図」(九州国立博物館蔵)をはじめ、複数残っています。

おそらく宗湛は、より作家性の薄い、職人的な絵師だったのでしょう。名前も「自牧宗湛」と、「牧谿の真似(自=より)」を名乗っているくらいですから。

室町時代の将軍は、代替わりごとに将軍邸を別をところに新築するという、飛鳥時代みたいなことをしていました。義教の息子で6代将軍となった義政も当然新築します。

邸宅のメインの間はあいかわらず十二間で、そのVR空間は四季山水図で、テーマは父親と一緒です。しかし、父は真似させたのが北宋末~南宋の画家の作品が中心でしたが、息子は元初めの牧谿と、より最新のコンテンポラリーアートを取り入れようとしたことが窺えます。現代の目では、その差はほとんど分かりませんが。

↓牧谿がたくさん出ていた茶の湯展レポート。

重要文化財 遠浦帰帆図 部分 牧谿筆 京都国立博物館蔵

この記事へのコメントはありません。